Инсульт транзиторная ишемическая атака лечение

Транзиторная ишемическая атака — временное острое расстройство церебрального кровообращения, сопровождающееся появлением неврологической симптоматики, которая полностью регрессирует не позднее чем через 24 ч. Клиника варьирует в зависимости от сосудистого бассейна, в котором возникло снижение кровотока. Диагностика осуществляется с учетом анамнеза, неврологического исследования, лабораторных данных, результатов УЗДГ, дуплексного сканирования, КТ, МРТ, ПЭТ головного мозга. Лечение включает дезагрегантную, сосудистую, нейрометаболическую, симптоматическую терапию. Проводятся операции, направленные на профилактику повторных атак и инсульта.

Общие сведения

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) — отдельный вид ОНМК, занимающий в его структуре около 15%. Наряду с гипертензивным церебральным кризом входит в понятие ПНМК — преходящее нарушение мозгового кровообращения. Наиболее часто встречается в пожилом возрасте. В возрастной группе от 65 до 70 лет среди заболевших доминируют мужчины, а в группе от 75 до 80 лет — женщины.

Главным отличием ТИА от ишемического инсульта является краткосрочность расстройств церебрального кровотока и полная обратимость возникших симптомов. Однако транзиторная ишемическая атака значительно повышает вероятность церебрального инсульта. Последний отмечается примерно у трети пациентов, перенесших ТИА, причем 20% таких случаев приходятся на 1-й месяц после ТИА, 42% – на 1-й год. Риск возникновения церебрального инсульта прямо коррелирует с возрастом и частотой ТИА.

Транзиторная ишемическая атака

Причины ТИА

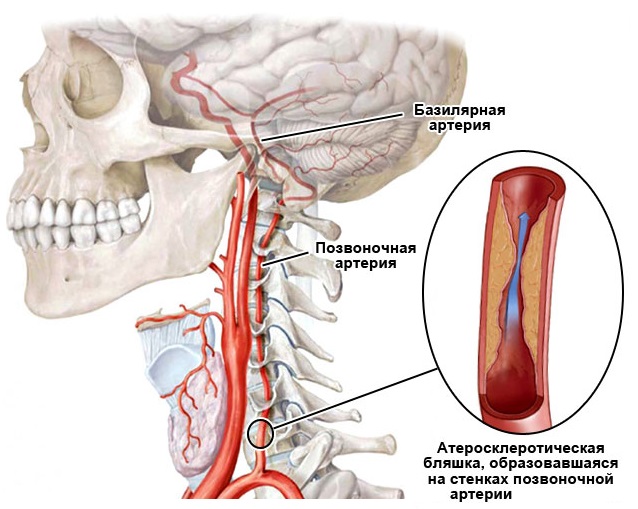

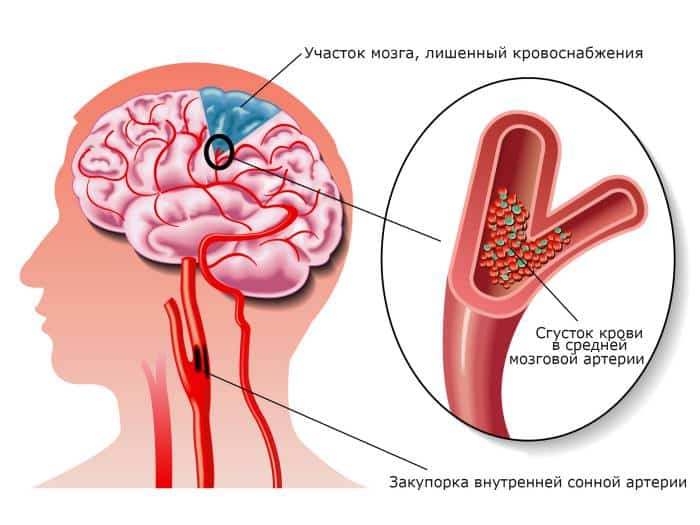

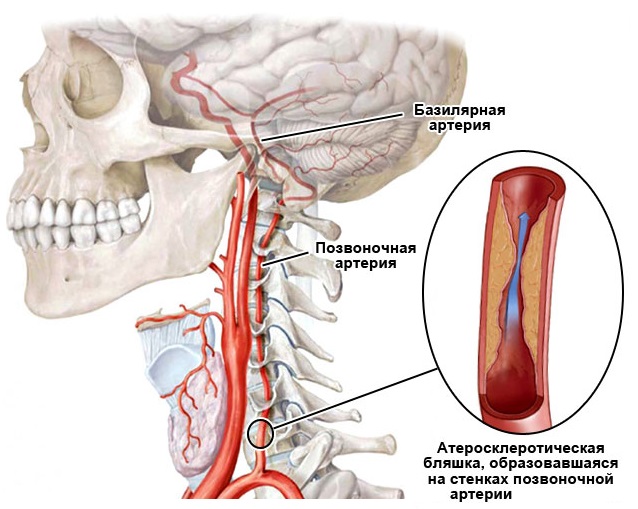

В половине случаев транзиторная ишемическая атака обусловлена атеросклерозом. Системный атеросклероз охватывает, в том числе и церебральные сосуды, как внутримозговые, так и экстрацеребральные (сонные и позвоночные артерии). Образующиеся атеросклеротические бляшки зачастую являются причиной окклюзии сонных артерий, нарушения кровотока в позвоночных и внутримозговых артериях. С другой стороны, они выступают источником тромбов и эмболов, которые разносятся дальше по кровотоку и обуславливают окклюзию более мелких церебральных сосудов. Причиной около четверти ТИА является артериальная гипертензия. При длительном течении она приводит к формированию гипертонической микроангиопатии. В ряде случаев ТИА развивается как осложнение церебрального гипертонического криза. Атеросклероз сосудов головного мозга и гипертензия играют роль взаимоусугубляющих факторов.

Примерно в 20% случаев транзиторная ишемическая атака является следствием кардиогенной тромбоэмболии. Причинами последней может выступать различная кардиальная патология: аритмии (фибрилляция предсердий, мерцательная аритмия), инфаркт миокарда, кардиомиопатии, инфекционный эндокардит, ревматизм, приобретенные пороки сердца (кальцифицирующий митральный стеноз, аортальный стеноз). Врожденные пороки сердца (ДМПП, ДМЖП, коарктация аорты и пр.) бывают причиной ТИА у детей.

Другие этиофакторы обуславливают оставшиеся 5% случаев ТИА. Как правило, они действуют у лиц молодого возраста. К таким факторам относят: воспалительные ангиопатии (болезнь Такаясу, болезнь Бехчета, антифосфолипидный синдром, болезнь Хортона), врожденные аномалии сосудов, расслоение стенки артерий (травматические и спонтанное), синдром Мойя-Мойя, гематологические расстройства, сахарный диабет, мигрень, прием оральных контрацептивов. Способствовать формированию условий для возникновения ТИА могут курение, алкоголизм, ожирение, гиподинамия.

Патогенез

В развитии ишемии церебральных тканей различают 4 этапа. На первом этапе происходит ауторегуляция — компенсаторное расширение церебральных сосудов в ответ на снижение перфузионного давления мозгового кровотока, сопровождается увеличением объема крови, заполняющей сосуды мозга. Второй этап — олигемия — дальнейшее падение перфузионного давления не может быть компенсировано ауторегуляторным механизмом и приводит к уменьшению церебрального кровотока, но при этом уровень кислородного обмена еще не страдает. Третий этап — ишемическая полутень — возникает при продолжающемся снижении перфузионного давления и характеризуется снижением кислородного обмена, приводящем к гипоксии и нарушению функции церебральных нейронов. Это обратимая ишемия.

Если на стадии ишемической полутени не происходит улучшения кровоснабжения ишемизированных тканей, что чаще всего реализуется за счет коллатерального кровообращения, то гипоксия усугубляется, нарастают дисметаболические изменения в нейронах и ишемия переходит в четвертую необратимую стадию — развивается ишемический инсульт. Транзиторная ишемическая атака характеризуется первыми тремя стадиями и последующим восстановлением кровоснабжения ишемизированной зоны. Поэтому сопутствующие ей неврологические проявления имеют краткосрочный преходящий характер.

Классификация

Согласно МКБ-10 транзиторная ишемическая атака классифицируется следующим образом:

- ТИА в вертебро-базилярном бассейне (ВББ)

- ТИА в каротидном бассейне

- Множественные и двусторонние ТИА

- Синдром преходящей слепоты

- ТГА – транзиторная глобальная амнезия

- прочие ТИА, неуточненная ТИА.

Следует отметить, что некоторые специалисты в области неврологии относят ТГА к мигренозным пароксизмам, а другие — к проявлениям эпилепсии.

По частоте транзиторная ишемическая атака бывает редкая (не чаще 2 раз в год), средней частоты (в пределах от 3 до 6 раз в год) и частая (ежемесячно и чаще). В зависимости от клинической тяжести выделяют легкую ТИА продолжительностью до 10 мин., ТИА средней тяжести длительностью до нескольких часов и тяжелую ТИА, продолжающуюся 12-24 ч.

Симптомы ТИА

Поскольку основу клиники ТИА составляют временно возникающие неврологические симптомы, то зачастую на момент консультации пациента неврологом все имевшие место проявления уже отсутствуют. Проявления ТИА устанавливаются ретроспективно путем опроса пациента. Транзиторная ишемическая атака может проявляться различными, как общемозговыми, так и очаговыми симптомами. Клиническая картина зависит от локализации нарушений церебрального кровотока.

- ТИА в вертебро-базилярном бассейне сопровождается преходящей вестибулярной атаксией и мозжечковым синдромом. Пациенты отмечают шаткость ходьбы, неустойчивость, головокружение, нечеткость речи (дизартрия), диплопию и другие нарушения зрения, симметричные или односторонние двигательные и сенсорные нарушения.

- ТИА в каротидном бассейне характеризуется внезапным снижением зрения или полной слепотой одного глаза, нарушением двигательной и чувствительной функции одной или обеих конечностей противоположной стороны. В указанных конечностях возможно возникновение судорог.

- Синдром преходящей слепоты возникает при ТИА в зоне кровоснабжения артерии сетчатки, цилиарной или глазничной артерии. Типична краткосрочная (обычно на несколько секунд) потеря зрения чаще на один глаз. Сами пациенты описывают подобную ТИА, как спонтанное возникновение «заслонки» или «шторы», надвинутой на глаз снизу или сверху. Иногда утрата зрения касается только верхней или нижней половины зрительного поля. Как правило, данный вид ТИА имеет тенденцию к стереотипному повторению. Однако может отмечаться варьирование зоны зрительных расстройств. В ряде случаев преходящая слепота сочетается с гемипарезом и гемигипестезией коллатеральных конечностей, что свидетельствует о ТИА в каротидном бассейне.

- Транзиторная глобальная амнезия — внезапная утрата краткосрочной памяти при сохранении воспоминаний о прошлом. Сопровождается растерянностью, склонностью повторять уже заданные вопросы, неполной ориентацией в обстановке. Зачастую ТГА возникает при воздействии таких факторов, как боль и психоэмоциональное перенапряжение. Длительность эпизода амнезии варьирует от 20-30 минут до нескольких часов, после чего отмечается 100% восстановление памяти. Пароксизмы ТГА повторяются не чаще 1 раза в несколько лет.

Диагностика

Транзиторная ишемическая атака диагностируется после тщательного изучения анамнестических данных (в т. ч. семейного и гинекологического анамнеза), неврологического осмотра и дополнительных обследований. К последним относятся: биохимический анализ крови с обязательным определением уровня глюкозы и холестерина, коагулограмма, ЭКГ, дуплексное сканирование или УЗДГ сосудов, КТ или МРТ.

ЭКГ при необходимости дополняется ЭхоКГ с последующей консультацией кардиолога. Дуплексное сканирование и УЗДГ экстракраниальных сосудов более информативны в диагностике выраженных окклюзий позвоночных и каротидных артерий. При необходимости диагностирования умеренных окклюзий и определения степени стеноза проводится церебральная ангиография, а лучше — МРТ сосудов головного мозга.

КТ головного мозга на первом диагностическом этапе позволяет исключить другую церебральную патологию (субдуральную гематому, внутримозговую опухоль, АВМ или аневризму церебральных сосудов); провести раннее выявление ишемического инсульта, который диагностируется примерно в 20% первоначально предполагаемой ТИА в каротидном бассейне. Наибольшей чувствительностью в визуализации очагов ишемического поражения мозговых структур обладает МРТ головного мозга. Зоны ишемии определяются в четверти случаев ТИА, наиболее часто после повторных ишемических атак.

ПЭТ головного мозга позволяет одновременно получить данные и о метаболизме, и о церебральной гемодинамике, что дает возможность определить стадию ишемии, выявить признаки восстановления кровотока. В некоторых случаях дополнительно назначают исследование вызванных потенциалов (ВП). Так, зрительные ВП исследуют при синдроме преходящей слепоты, соматосенсорные ВП — при транзиторном парезе.

Лечение транзиторных ишемических атак

Терапия ТИА имеет целью купирование ишемического процесса и скорейшее восстановление нормального кровоснабжения и метаболизма ишемизированного церебрального участка. Зачастую проводится в амбулаторных условиях, хотя учитывая риск развития инсульта в первый месяц после ТИА, ряд специалистов считают оправданной госпитализацию пациентов.

Первоочередной задачей фармакологической терапии является восстановление кровотока. Целесообразность применения с этой целью прямых антикоагулянтов (надропарина кальция, гепарина) дискутируется в виду риска геморрагических осложнений. Предпочтение отдают антиагрегантной терапии тиклопидином, ацетилсалициловой кислотой, дипиридамолом или клопидогрелом. Транзиторная ишемическая атака эмболического генеза является показанием для непрямых антикоагулянтов: аценокумарола, этилбискумацетата, фениндиона. Для улучшения реалогии крови применяется гемодилюция — капельное введение 10% р-ра глюкозы, декстрана, солевых комбинированных растворов. Важнейшим моментом является нормализация АД при наличии гипертензии. С этой целью назначаются различные гипотензивные средства (нифедипин, эналаприл, атенолол, каптоприл, мочегонные). В схему лечения ТИА включают также фармпрепараты, улучшающие церебральный кровоток: ницерголин, винпоцетин, циннаризин.

Вторая задача терапии ТИА — предупреждение гибели нейронов вследствие метаболических нарушений. Она решается при помощи нейрометаболической терапии. Применяются различные нейропротекторы и метаболиты: диавитол, пиритинол, пирацетам, метилэтилпиридинол, этилметилгидроксипиридин, карнитин, семакс. Третий компонент лечения ТИА — симптоматическая терапия. При рвоте назначается тиэтилперазин или метоклопрамид, при интенсивной головной боли — метамизол натрия, диклофенак, при угрозе отека мозга — глицерин, маннитол, фуросемид.

Физиотерапевтическое воздействие при ТИА включает оксигенобаротерапию, электросон, электрофорез, ДДТ, СМТ, микроволновую терапию, циркулярный душ, массаж, лечебные ванны (хвойные, радоновые, жемчужные).

Профилактика

Мероприятия направлены как на предупреждение повторной ТИА, так и на уменьшение риска возникновения инсульта. К ним относится коррекция существующих у пациента факторов риска ТИА: отказ от курения и злоупотребления алкоголем, нормализация и контроль цифр АД, соблюдение диеты с низким содержанием жиров, отказ от оральных контрацептивов, терапия сердечных заболеваний (аритмии, клапанных пороков, ИБС). Профилактическое лечение предусматривает длительный (более года) прием антиагрегантов, по показаниям — прием гиполипидемического препарата (ловастатина, симвастатина, правастатина).

К профилактике также относятся хирургические вмешательства, направленные на ликвидацию патологии церебральных сосудов. При наличии показаний осуществляется каротидная эндартерэктомия, экстра-интракраниальное микрошунтирование, стентирование или протезирование каротидных и позвоночных артерий.

Источник

Общие сведения

Понятие транзиторной ишемической атаки (сокр. ТИА) достаточно широкое и представляет собой преходящее нарушение кровообращения головного мозга. Присвоенный код транзиторной ишемической атаки по мкб-10: G45.9.

Патология развивается по ишемическому типу – возникает в результате местного снижения кровообращения и приводит к эпизодам неврологических нарушений (парезам и различным нарушениям чувствительности). ТИА также сопровождается ишемией сетчатки глаза, но при этом не происходит развития инфаркта мозга. Если выявляются необратимые ишемические повреждения участков головного мозга, то говорят об инсульте.

Ишемическая атака, что это такое? Ранее считалось, что атака — это заболевание быстро развивающейся симптоматики с очаговыми и диффузными поражениями функций мозга, которое возникает без воздействия явных внесосудистых факторов и длится менее 1 суток. Однако, в дальнейшем ученые изменили определение, так как зачастую симптомы сохранявшиеся в течение суток на МРТ головного мозга в условиях диффузно-взвешенного режима приводили к инфаркту. Поэтому на данный момент установлено, что в среднем длительность транзиторных атак обычно не превышает 1 часа.

На сегодняшний день достаточно важно своевременно выявить ТИА и оценить распространенность поражений, но, к сожалению, больные не обращают внимания на периодически преходящие симптомы и не консультируются у врача. И это очень плохая тенденция, ведь в 30-50% случаев у особ, перенесших транзиторную ишемическую атаку или так называемый микроинсульт в течение 5 лет диагностируется инсульт.

Патогенез

Ишемия тканей мозга является преходящим нарушением мозгового кровоснабжения, которое еще принято называть микроинсультом. При этом неврологические симптомы исчезают самопроизвольно в течение часа после окончания атаки, не вызывая необратимых органических повреждений в структурах головного мозга.

Транзиторные ишемические атаки обычно развиваются в условиях атеросклеротической окклюзии магистральных сосудов приносящих кровь к голове. К ним относят систему сонных артерий – особенно в местах бифуркации, а также вертебральные артерии. Чаще всего патогенезу способствует компрессия и ангиоспазм, вызванные остеохондрозом.

Механизм развития ТИА

Ишемия церебральных тканей включает в себя 4 этапа:

- Авторегуляция – возникающая благодаря компенсаторному расширению церебральных сосудов как ответ на пониженное перфузионное давление мозгового кровообращения, вызывает увеличение объемов крови, которой заполняются сосуды головного мозга.

- Олигемия – дальнейшее нарастание падения показателей перфузионного давления вызывает уменьшение церебрального тока крови, когда не может быть компенсировано авторегуляторными механизмами, на этом этапе процессы кислородного обмена еще не нарушены.

- Обратимая ишемия — развитие «ишемической полутени», вызванной нарастанием снижения перфузионнного давления и снижением уровня кислородного обмена, что приводит к гипоксии и нарушению работы нейронов.

- Необратимая ишемия — представляет собой необратимую клеточную смерть или апоплексическую деполяризацию нейронов.

Таким образом, микроинсульт вызывает нарушения церебральной гемодинамики, внезапные и кратковременные дисциркуляторные расстройства в структурах головного мозга, проявляющиеся очаговыми и общемозговыми симптомами, сохраняющимися в течение суток.

Классификация

Транзиторная ишемическая атака может отличаться по длительности и тяжести течения, поэтому приступы ТИА бывают:

- легкие – их длительность обычно не превышает 10 мин;

- средне тяжелые – длятся от 10 мин до нескольких часов и не вызывают органических симптомов после полного восстановления функций;

- тяжелые – могут длиться до 24 часов и в результате дают легкую органическую симптоматику после полного восстановления функций.

Клиническая картина ТИА отличается в зависимости от того в каком отделе кровоснабжения возникла окклюзия – в вертебробазилярном или каротидном бассейне.

Транзиторная ишемическая атака в вертебро-базилярном бассейне

По данным Верещагина Н.В. (1980 г.) ТИА возникающая в вертебро-базилярном бассейне является самым распространенным типом транзиторной ишемии, на нее приходится примерно 70% всех случаев. Клинические проявления состоят из ряда симптомов и синдромов:

- системные случаи головокружения с приступами головной боли в области затылка и другими стволовыми симптомами;

- различные нарушения работы зрительного анализатора: нистагм, диплопия, гемианопсия (двусторонняя слепота, возникающая в половине поля зрения), фотопсия (появление в поле зрения движущихся образов);

- тошнота и рвота, которая может быть неукротимой;

- альтернирующие синдромы и разные варианты проявлений синдрома Валенберга и Захарченко;

- дроп-атаки (внезапное падение человека без потери сознания);

- атаки дезориентировки;

- временная утрата памяти и другие признаки транзиторного глобального амнестического синдрома;

- синдром недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярного бассейна, наиболее часто возникающий в виде дисциркуляторынх обмороков — синкопального вертебрального синдрома Унтерхарншайдта.

Причина транзиторной ишемической атаки в вертебро базилярном бассейне

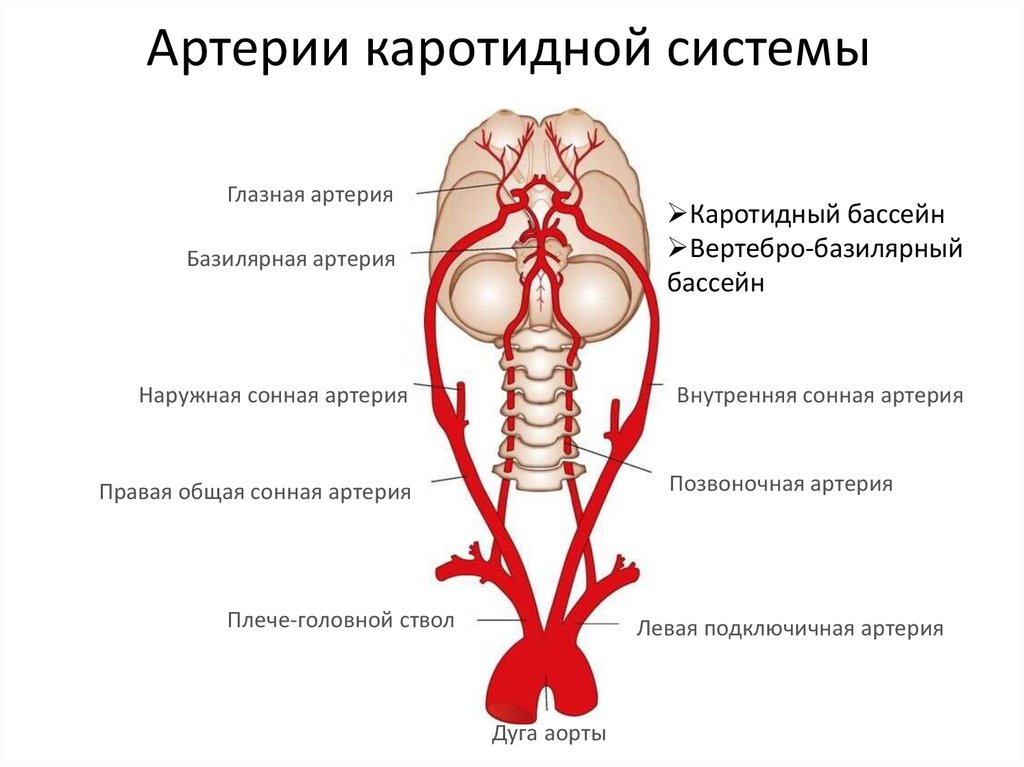

Транзиторная ишемическая атака в каротидной системе

Окклюзия артерий каротидной системы приводит:

- к преходящим геми- и монопарезам;

- гипестезии по гемитипу в одной из конечностей и пальцах;

- различным нарушениям речи, наиболее часто проявляющимся в виде частичной моторной афазии;

- развитию оптико-пирамидного синдрома.

Артерии каротидного бассейна

Нарушение кровообращения головного мозга при шейном остеохондрозе

Шейный остеохондроз – современный недуг, который поражает 60-80% населения среднего возраста индустриальных развитых стран. Он ведет к стенозу – сдавливанию сосудов вдоль спинного мозга в результате образования грыж, остеофитов, а также разрастания и утолщения других позвоночных тканей. Изначально человек испытывает только скованность, болевой синдром в пораженном отделе позвоночника, но в дальнейшем присоединяется корешковый синдром. Он проявляется в виде головной боли, парестезиях, нарушениях речи и обоняния.

Самым опасным при шейном остеохондрозе становится компрессия – сдавливание позвоночной артерии каротидной системы. Оно вызывает развитие синдрома позвоночной артерии, который выражается в виде постоянной или приступообразной жгучей головной боли, больше всего охватывающей затылок, виски и шею. Может привести к ишемии церебральных тканей и развитию различных общемозговых и очаговых симптомов как при микроинсульте.

Причины

Главные причины развития транзиторной ишемической атаки артериальная гипертензия, тромбоэмболия и атеросклеротические поражения крупных сосудов, приносящих кровь к головному мозгу, например, позвоночные и сонные артерии. Кроме того, в патогенезе значительную роль играют нарушения нервной регуляции состояния сосудов и обменных процессов в мозгу, наличие таких морфологических изменений как стенозы, а также изменения физико-химических и биохимических свойств крови. К ним относят увеличение вязкости, адгезию и агрегацию форменных элементов крови.

Наиболее всего подвержены риску развития ТИА особы:

- старческого и пожилого возраста;

- страдающие от артериальной гипертензии или от сердечных заболеваний, включая мерцательную аритмию, аневризму левого желудочка, кардиомиопатию, бактериальный эндокардит, перенесенный инфаркт миокарда или наличие искусственного клапана сердца;

- больные сахарным диабетом;

- при сдавливании позвоночной артерии остеофитами, образованными в результате шейного остеохондроза либо анкилозирующего спондилоартрита (болезнь Бехтерева);

- подверженные стрессам и занимающие ответственные должности;

- чрезмерно большие нагрузки и тяжелые условия труда;

- с большим стажем табакокурения;

- с реактивными изменениями тканей миокарда и эндотелия, вызванными болезнью Фабри;

- имеющие отложения глобозидов в тканях и органах сердечно-сосудистой системы.

Симптомы транзиторной ишемической атаки

Симптомы ишемической атаки головного мозга могут значительно отличаться в зависимости от того, какой участок головного мозга был затронут, но есть ряд клинических нарушений являющихся общемозговыми симптомами, к ним относится:

- головокружение;

- головная боль;

- кратковременная потеря сознания.

Очаговые симптомы нарушения кровообращения головного мозга проявляются в виде:

- временной потери речи и нарушений речи — афазии;

- утрате способности читать и/или писать;

- слабости в одной из половин тела – гемипарезе, вызывающем потерю равновесия и нарушение координации движений;

- косоглазия или обездвиженности глазных яблок, утрате зрения или резкого его ухудшения;

- непроизвольное мочеиспускание;

- онемения – гипестезии, нарушения чувствительности и покалывания – парестезии.

Анализы и диагностика

Для подтверждения диагноза транзиторная ишемическая атака необходимо провести ряд обследований:

- транскраниальная допплерография церебральных сосудов;

- интервенционная и магнитно-резонансная ангиография;

- КТ и СКТ сосудов кровоснабжения головного мозга.

Лечение транзиторной ишемической атаки

Лечение симптомов и последствий микроинсульта заключается в купировании ишемических процессов и скорейшем восстановлении церебрального кровообращения, которое обеспечит нормальный уровень обменных процессов в ишемизированных участках. Обычно применяется медикаментозное консервативное лечение в амбулаторных условиях, но в случае угрозы инсульта больному может быть рекомендована госпитализация и наблюдение на протяжении 4-5 недель.

Фармакологическая терапия может отличаться в зависимости от необходимого терапевтического эффекта и особенностей патогенеза. Для восстановления кровотока обычно назначают:

- Прямые антикоагулянты, например, надропарина кальций, гепарин, но они могут повысить риск геморрагических осложнений.

- Антиагрегантная терапия с применением Тиклопидина, ацетилсалициловой кислоты, Дипиридамола, Клопидогрела и т.д.

- Непрямые антикоагулянты – Этилбискумацетат, Аценокумарол, Фенитоин обычно назначают при ишемической атаке эмболического происхождения.

В успешности медикаментозного лечения нарушения кровообращения головного мозга важную роль играет восстановление нормального сердечного ритма и уровня артериального давления. Для этого используют гипотензивные средства: Атенолол, Нифедипин, Эналаприл, Каптоприл и различные мочегонные средства. Также больным могут быть назначены:

- Нейропртекторы (к примеру, Кавинтон) и препараты, способствующие восстановлению церебральных тканей и улучшению их питания.

- Статины для улучшения обмена холестерина и снижения активности антисклеротических процессов в сосудах.

Лечение транзиторной ишемической атаки в домашних условиях не самый лучший вариант, при первых симптомах необходимо сохранять спокойствие и безотлагательно обратиться за медицинской помощью, ведь последствия могут быть необратимыми.

Рекомендации для предупреждения развития повторной транзиторной ишемической атаки, включают в себя:

- отказ от табакокурения и употребления чрезмерных доз алкоголя;

- контроль и при необходимости коррекция уровня артериального давления;

- наложение запрета на использование оральных контрацептивов;

- избегание стрессов и эмоциональных перенапряжений;

- низкожировая диета;

- нормализация массы тела – не должна превышать индекса 25;

- регулярные умеренные физические нагрузки, например, ежедневные пешие прогулки по 1-2 ч;

- отдых 2 раза в год по 2 недели;

- постоянное адекватное лечение таких сердечных заболеваний как аритмия, клапанные пороки, ИБС и пр.;

- прием антикоагулянтов минимум в течение 1 года;

- терапия гиполипидемическими препаратами — Ловастатином, Симвастатином или Правастатином.

Доктора

Лекарства

- Надропарина кальций – препарат с прямым антикоагулянтным, противовоспалительным и иммуносупрессивным действием, который помогает улучшить коронарный кровоток, снизить уровень холестерина. Однако имеется целый ряд ограничений, включая артериальную гипертензию, обмороки, почечную и печеночную недостаточность и т.д.

- Гепарин – антикоагулянт, который можно вводить внутривенно — по 5–10 тыс МЕ каждые 4–6 ч или подкожно по 15–12 тыс МЕ каждые 12 ч или по 8–10 тыс МЕ каждые 8 ч.

- Тиклопидин – препарат с антиагрегационным действием, который способен угнетать адгезию и тормозить первую и вторую стадии агрегации тромбоцитов, имеет список противопоказаний и побочных эффектов.

- Дипиридамол – антиадгезивное и антиагрегационное средство, которое показано для профилактики и лечения тромбоэмболических осложнений. Принимать следует в комбинации с ацетилсалициловой кислотой по 75 мг до 5–6 раз в день.

- Аценокумарол – антикоагулянт, позволяющий достичь гипопротромбинемии через 36–48 ч после приема разовой дозы 6-8 мг, которая сохраняется в течение нескольких дней при дальнейшем приеме суточной дозы – 4 мг.

- Атенолол—β-адреноблокатор с антиаритмическим действием, при артериальной гипертензии рекомендовано принимать по 50-100 мг в стуки.

- Кавинтон – корректор нарушений мозгового кровообращения с антигипоксическим, антиагрегационным, нейропротективным и сосудорасширяющим действием. Препарат выпускается в форме таблеток и концентрата для приготовления раствора. Принимать перорально внутрь можно таблетки ежедневно по 15-30 мг, разделив дозу на три раза на протяжении 1-3 месяцев.

Процедуры и операции

- Гемодилюция – процедура, направленная на улучшение реологических свойств крови путем капельного введения 10%-ого раствора глюкозы или декстрана, а также различных комбинированных солевых растворов.

- Каротидэндартерэктомия – хирургическое вмешательство для коррекции сужения сосудов, приносящих кровь к головному мозгу посредством удаления внутреннего выстилающего слоя артерий вместе с атеросклеротической бляшкой.

- Экстра-интракраниальное шунтирование – методика нейрохирургии, направленная на создание микроанастамоза внечерепных сосудов и сосудов в полости черепа.

Осложнения и последствия ишемической атаки головного мозга

Транзиторная атака характеризуется приходящими симптомами в результате нарушения церебрального кровообращения. Они должны проходить в течение суток и не провоцировать тяжелые последствия. К симптомам сохраняющимся после перенесенного тяжелого микроинсульта относится:

- невнятная речь;

- амнезия;

- паралич;

- ухудшение остроты зрения.

Для реабилитации после микроинсульта и наиболее успешного прогноза — предупреждения ишемического инсульта необходима помощь многих специалистов:

- невролог – мониторит состояние церебральных сосудов, работу нейронов и уровень обменных процессов в головном мозге;

- кардиолог – подберет лучшую схему лечения для нормализации артериального давления и сердечного ритма;

- эндокринолог – поможет скорректировать уровень сахара в крови и нивелировать негативное влияние сахарного диабета;

- логопед – специалист, который поможет решить проблемы с речью;

- психолог – необходим для коррекции психических нарушений.

Список источников

- Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В., Моисеев В.С. Артериальная гипертония. Ключи к диагностике и лечению. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 265.

- Милюкова И.В. Настольная книга гипертоника. – М.: АСТ, 2011. – С. 46.

Источник