Инфаркт селезенки код мкб

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Дифференциальная диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Профилактика

Названия

Название: D73,5 Инфаркт селезенки.

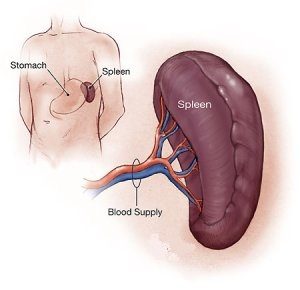

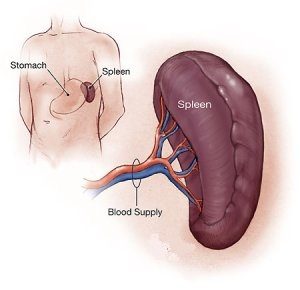

Анатомическое расположение селезенки

Описание

Инфаркт селезенки. Некроз органа вследствие тромбоза, эмболии или длительного спазма селезеночных сосудов. При небольших инфарктах симптомы болезни могут отсутствовать. При обширных повреждениях появляются боли и тяжесть в левом подреберье, тошнота, рвота, лихорадка, диарея или запор. Диагностика основывается на данных анамнеза заболевания, хирургического осмотра, УЗИ и МРТ селезенки. Дополнительно применяют пункцию и КТ органа. При малых повреждениях показан покой, холод на область подреберья слева. При множественных и генерализованных инфарктах выполняют удаление части или всего органа, назначают антибиотики, обезболивающие, противовоспалительные препараты.

Дополнительные факты

Инфаркт селезенки — патологическое состояние, при котором развивается ишемия паренхимы и гибель участка или всей селезеночной ткани. Селезенка принимает участие в кроветворении, а ее поражение оказывает влияние на иммунные и обменные процессы в организме. Ишемические изменения и некроз паренхимы органа представляют интерес для врачей различных специальностей: хирургов, гематологов, иммунологов. Распространённость заболевания в мире составляет 3%. Инфаркт селезенки в равной степени поражает мужчин и женщин. Патология встречается преимущественно у лиц пожилого возраста (60-70 лет).

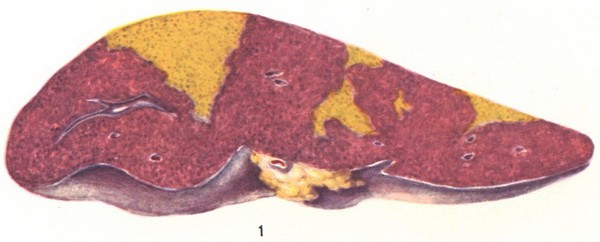

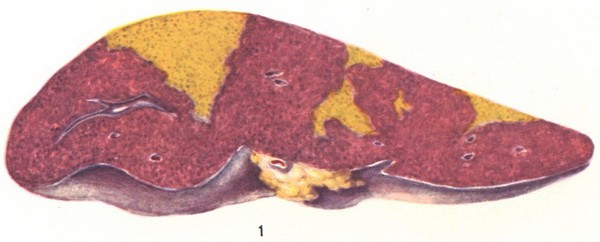

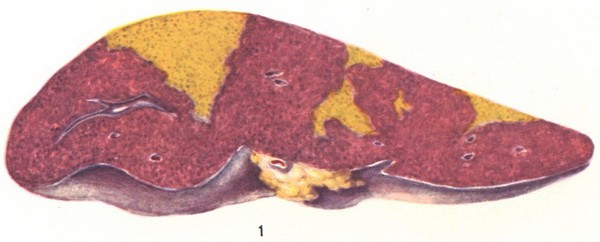

Белый инфаркт селезенки (макропрепарат)

Причины

Болезнь развивается при полной или частичной окклюзии селезеночной артерии в результате спазма или закупорки ее основного ствола либо ветвей. К формированию данной патологии могут привести следующие состояния:

• Злокачественные гематологические заболевания. Лимфома, лейкоз, лимфогранулематоз могут провоцировать образование тромбов, эмболизацию магистральных сосудов и развитие инфаркта.

• Изменение свойств крови. Нарушение белкового обмена, продолжительный прием пероральных контрацептивов, лечение эритропоэтином, серповидно-клеточная и гемолитическая анемии, врожденные и приобретенные дефекты свертывающей системы крови изменяют состав и реологические свойства крови, способствуя тромбообразованию.

• Патология сердца. Болезни сердца (инфекционный эндокардит, пороки клапанного аппарата, инфаркт миокарда, нарушение сердечного ритма) влияют на скорость кровотока, приводя к его замедлению и образованию тромбов, которые с током крови попадают в артериальные сосуды селезенки.

• Системные и воспалительные заболевания сосудов. Васкулит, атеросклероз, эндартериит вызывают сужение просвета сосуда и его закупорку, могут способствовать образованию тромбов на поврежденном участке сосуда, их отрыву и эмболизации селезеночных сосудов.

• Травматические поражения. Открытое или закрытое повреждение органов брюшной полости, переломы ребер могут привести к эмболизации лиенальных сосудов различной этиологии (жировая, воздушная эмболии).

• Инфекции и паразитарные заболевания. Тяжелые состояния (сепсис, тиф, малярия) могут повлечь за собой развитие инфекционно-токсического шока, централизацию кровообращения, спазм сосудов селезенки и формирование инфаркта.

• Патология селезенки. Перекрут подвижной селезенки, кисты органа вызывают сдавление сосудов, нарушение питания и ишемию.

Патогенез

Селезенка локализуется в области левого подреберья кзади от желудка. В результате различных факторов (эмболия, тромбоз, спазм) возникает закупорка лиенальной артерии или ее ветвей, нарушается транспорт кислорода с кровью в клетки органа. Длительная ишемия приводит к гибели участка (при закупорке артериальных ветвей) или всей селезенки (при окклюзии основной артерии). Орган выглядит бледно-желтым с воспалительной инфильтрацией. Инфаркт может возникать в результате разрыва одного из сосудов селезенки. При закупорке артерии кровь по коллатералям продолжает поступать в орган, возникает избыточное давление на стенки сосуда, нарушение целостности оболочек и кровотечение. Паренхиматозная селезеночная ткань красного цвета, пропитана кровью, имеет выраженные границы, инфильтраты и участки некроза. В результате инфаркта нарушается нормальное функционирование селезенки, угнетаются защитные, эндокринные функции, процессы лимфо-, эритро- и лейкопоэза.

Классификация

Инфаркт селезенки может быть мелкоочаговым и обширным (захватывает весь орган), одиночным и множественным, неинфицированным и септическим. В зависимости от причин возникновения патологии в хирургии выделяют:

• Ишемический (белый) инфаркт. Образуется в результате закупорки основной артерии селезенки или ее артериальных ветвей, кровоснабжающих паренхиму органа. При недостатке анастомозов и коллатералей лиенальное сосудистое русло запустевает. Происходит постепенная гибель паренхимы.

• Геморрагический инфаркт. Развивается вследствие венозного застоя, связанного с нарушением оттока крови по венам, а также переполнением мелких сосудов селезенки кровью, поступающей по коллатералям. Стенка сосуда не справляется с возникшим напряжением и разрывается, в паренхиме органа образуется гематома.

Симптомы

Клиническая картина болезни обусловлена масштабом поражения органа. При одиночном инфаркте небольшого размера симптомы заболевания могут отсутствовать или проявляться легким недомоганием и слабостью. По мере увеличения размеров или количества некротизированных участков возникает тупая боль и чувство тяжести в подреберье слева. Появляются диспепсические расстройства: диарея, метеоризм, тошнота, рвота. Ухудшается общее состояние пациента, развивается одышка, тахикардия, повышается температура тела. Массивный инфаркт сопровождается острой колющей или режущей болью в зоне левого подреберья, иррадиирущей в левую лопатку, поясничную область, грудную клетку и область эпигастрия. Уменьшается подвижность диафрагмы слева, возникают запоры, нарастают симптомы интоксикации. При осмотре селезенка увеличена в размерах и болезненна при пальпации.

Возможные осложнения

При инфицировании некротизированной части органа образуется один или несколько абсцессов селезенки. Гнойники могут увеличиваться в размерах, прорываться в брюшную полость с возникновением жизнеугрожающих состояний: перитонита и сепсиса. Летальность при инфаркте селезенки составляет 1,8%. К осложнениям обширного геморрагического инфаркта относят кровотечения. Исходом заболевания может стать образование псевдокист больших размеров.

Диагностика

Диагностика инфаркта селезенки вызывает значительные трудности в связи с длительным отсутствием специфической симптоматики и стертой клинической картиной в начале болезни. Для подтверждения диагноза необходимо провести следующие диагностические мероприятия:

• Осмотр хирурга. После изучения анамнеза жизни и заболевания, физикального осмотра пациента специалист ставит предварительный диагноз и назначает дополнительные методы исследования.

• УЗИ селезенки. Распространённый и доступный метод выявления инфаркта. Позволяет оценить размеры, структуру селезенки, определить состояние капсулы и выявить дополнительные включения и образования. Дуплексное сканирование определяет кровоток в лиенальных сосудах и помогает выявить его нарушение.

• МРТ селезенки. Наиболее современный и эффективный метод диагностики. Оценивает состояние паренхимы и выявляет очаги некроза.

• КТ селезенки. Является дополнительным способом исследования, используется для уточнения природы лиенальных образований (абсцесс селезенки, киста, гематома).

• Пункция селезенки. Данный метод ввиду травматичности и инвазивности применяется редко. Специалист в стерильных условиях проводит забор материала для лабораторного исследования.

Лабораторная диагностика малоинформативна на начальной стадии болезни. При присоединении инфекции или массивных очагах некроза в ОАК наблюдается лейкоцитоз, повышение СОЭ, анемия, угнетение ростков кроветворения.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика инфаркта проводится с другими острыми заболеваниями селезенки: абсцессом, кистой. Инструментальные исследования инфаркта позволяют оценить состояние органа и поставить правильный диагноз. Если возникновению симптомов болезни предшествовала травма, инфаркт дифференцируют с подкапсульным разрывом органа.

Лечение

При подтверждении диагноза требуется срочная госпитализация. Тактика лечения зависит от размеров некротизированных очагов и общего состояния пациента. Вначале необходимо устранить причину, вызвавшую появление инфаркта, после чего приступают к непосредственному лечению патологии. При небольших некрозах показан строгий постельный режим, холод на область левого подреберья, применение антикоагулянтных и обезболивающих (при необходимости) препаратов.

При генерализованной форме инфаркта осуществляют хирургическое вмешательство. Операция может проводиться открытым доступом или лапароскопическим методом. Производится удаление части пораженного органа (резекция селезенки) или его целиком (спленэктомия). Лапароскопическая операция является наиболее современным и малотравматичным способом, при котором значительно сокращается реабилитационный период.

После вмешательства пациентам проводят антибактериальную, дезинтоксикационную, обезболивающую, антикоагулянтную терапию. В некоторых случаях применяют иммуностимулирующие препараты. В период реабилитации рекомендовано придерживаться специальной щадящей диеты, проводить физиотерапию. После открытой операции несколько недель показано ношение бандажа.

Прогноз

Прогноз болезни зависит от объема поражения, грамотной диагностики и лечения. При небольших размерах инфаркта селезенки, своевременном распознавании болезни и проведении лечебных мероприятий прогноз благоприятный. На месте некроза образуется рубцовая ткань. Массивный инфаркт, осложненный образованием кисты и абсцесса, может привести к распространению инфекции и развитию сепсиса.

Профилактика

Профилактика инфаркта направлена на рациональное лечение хронических заболеваний, способных спровоцировать развитие ишемии и некроза, прохождение периодических осмотров необходимых специалистов. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к хирургу.

Источник

Рубрика МКБ-10: D73.5

МКБ-10 / D50-D89 КЛАСС III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм / D70-D77 Другие болезни крови и кроветворных органов / D73 Болезни селезенки

Определение и общие сведения[править]

Инфаркт селезёнки – заболевание, в основе которого лежит тромбоэмболия ветвей селезёночной артерии.

Этиология и патогенез[править]

Источник эмбологенного тромбоза – левые отделы сердца. Если инфаркт селезёнки развился на фоне инфекционного эндокардита, следующим за эмболией этапом может явиться нагноение с формированием абсцесса селезёнки.

Клинические проявления[править]

Симптоматика инфаркта селезёнки определяется размерами очага инфарцирования. Болевой синдром развивается, как правило, лишь при обширном инфаркте с развитием периспленита.

Инфаркт селезенки: Диагностика[править]

Методы диагностического изображения позволяют выявить характерную картину: поля инфарцирования имеют обычно клиновидную форму, но могут быть округлой и/или линейной конфигурации.

Поля свежего инфаркта обычно гиподенсивные, но временно могут приобретать пятнистую структуру с гиперденсивными включениями вследствие мелких кровоизлияний. Со временем денситометрические характеристики в зоне поражения нормализуются при уменьшении объёма поражённой ткани. Этот процесс можно идентифицировать по появлению мелкобугристости капсулы, расположенной над зоной инфаркта. Поля инфарцирования могут подвергаться ликворификации с развитием ложной кисты или кальцинироваться. Инфаркт селезёнки, в отличие от многих других патологических процессов этой локализации, отчётливо визуализируется при гамма-сцинтиграфии с эритроцитами, меченными 99Tc и повреждёнными нагреванием.

Дифференциальный диагноз[править]

Инфаркт селезенки: Лечение[править]

Профилактика[править]

Прочее[править]

Спонтанные разрывы селезенки

Спонтанные разрывы селезенки чаще возникают при различных заболеваниях, сопровождаемых увеличением селезенки и изменением ее структуры (малярии, инфекционном мононуклеозе, при портальной гипертензии).

Клинические проявления

Клиника при травме селезенки с разрывом капсулы характерна: картина внутреннего кровотечения, шока, часто бывает обморочное состояние от нескольких минут до нескольких часов сразу после травмы. Боли чаще локализуются в левом подреберье или эпигастрии, иррадиируют в левое плечо или лопатку. Отмечаются симптомы раздражения брюшины, вздутие живота, бледность кожных покровов, частый пульс, низкое АД. Симптом Щеткина- Блюмберга непостоянный. Брюшная стенка в акте дыхания не участвует или участвует ограниченно, перистальтика слабая, в отлогих местах брюшной полости определяется жидкость, имеют место увеличение размеров селезенки, притупление перкуторного звука в левом подреберье, болезненность передней стенки прямой кишки или просто ее нависание. Больной находится в вынужденном положении – на левом боку с поджатыми ногами (симптом Розанова), при попытке повернуться он старается принять прежнее положение (симптом ваньки-встаньки).

Диагностика

Изменение показателей крови характеризует кровопотерю. Помогают в диагностике лапароцентез, лапароскопия.

Лечение

В лечении травм селезенки, независимо от характера повреждения, показана лапаротомия, это касается и подкапсульных разрывов. Предоперационная подготовка заключается в восстановлении кровопотери, причем полной компенсации добиваться не следует, так как это нецелесообразно при продолжающемся кровотечении. Часто приходится переливать кровь и во время операции.

Источники (ссылки)[править]

“Клиническая хирургия. В 3 т. Том 2 [Электронный ресурс] / Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – (Серия “Национальные руководства”).” – https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425725.html

Хирургические болезни [Электронный ресурс] / Мерзликин Н.В., Бражников Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Дифференциальная диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Профилактика

Названия

Название: Инфаркт селезенки.

Анатомическое расположение селезенки

Описание

Инфаркт селезенки. Некроз органа вследствие тромбоза, эмболии или длительного спазма селезеночных сосудов. При небольших инфарктах симптомы болезни могут отсутствовать. При обширных повреждениях появляются боли и тяжесть в левом подреберье, тошнота, рвота, лихорадка, диарея или запор. Диагностика основывается на данных анамнеза заболевания, хирургического осмотра, УЗИ и МРТ селезенки. Дополнительно применяют пункцию и КТ органа. При малых повреждениях показан покой, холод на область подреберья слева. При множественных и генерализованных инфарктах выполняют удаление части или всего органа, назначают антибиотики, обезболивающие, противовоспалительные препараты.

Дополнительные факты

Инфаркт селезенки — патологическое состояние, при котором развивается ишемия паренхимы и гибель участка или всей селезеночной ткани. Селезенка принимает участие в кроветворении, а ее поражение оказывает влияние на иммунные и обменные процессы в организме. Ишемические изменения и некроз паренхимы органа представляют интерес для врачей различных специальностей: хирургов, гематологов, иммунологов. Распространённость заболевания в мире составляет 3%. Инфаркт селезенки в равной степени поражает мужчин и женщин. Патология встречается преимущественно у лиц пожилого возраста (60-70 лет).

Белый инфаркт селезенки (макропрепарат)

Причины

Болезнь развивается при полной или частичной окклюзии селезеночной артерии в результате спазма или закупорки ее основного ствола либо ветвей. К формированию данной патологии могут привести следующие состояния:

• Злокачественные гематологические заболевания. Лимфома, лейкоз, лимфогранулематоз могут провоцировать образование тромбов, эмболизацию магистральных сосудов и развитие инфаркта.

• Изменение свойств крови. Нарушение белкового обмена, продолжительный прием пероральных контрацептивов, лечение эритропоэтином, серповидно-клеточная и гемолитическая анемии, врожденные и приобретенные дефекты свертывающей системы крови изменяют состав и реологические свойства крови, способствуя тромбообразованию.

• Патология сердца. Болезни сердца (инфекционный эндокардит, пороки клапанного аппарата, инфаркт миокарда, нарушение сердечного ритма) влияют на скорость кровотока, приводя к его замедлению и образованию тромбов, которые с током крови попадают в артериальные сосуды селезенки.

• Системные и воспалительные заболевания сосудов. Васкулит, атеросклероз, эндартериит вызывают сужение просвета сосуда и его закупорку, могут способствовать образованию тромбов на поврежденном участке сосуда, их отрыву и эмболизации селезеночных сосудов.

• Травматические поражения. Открытое или закрытое повреждение органов брюшной полости, переломы ребер могут привести к эмболизации лиенальных сосудов различной этиологии (жировая, воздушная эмболии).

• Инфекции и паразитарные заболевания. Тяжелые состояния (сепсис, тиф, малярия) могут повлечь за собой развитие инфекционно-токсического шока, централизацию кровообращения, спазм сосудов селезенки и формирование инфаркта.

• Патология селезенки. Перекрут подвижной селезенки, кисты органа вызывают сдавление сосудов, нарушение питания и ишемию.

Патогенез

Селезенка локализуется в области левого подреберья кзади от желудка. В результате различных факторов (эмболия, тромбоз, спазм) возникает закупорка лиенальной артерии или ее ветвей, нарушается транспорт кислорода с кровью в клетки органа. Длительная ишемия приводит к гибели участка (при закупорке артериальных ветвей) или всей селезенки (при окклюзии основной артерии). Орган выглядит бледно-желтым с воспалительной инфильтрацией. Инфаркт может возникать в результате разрыва одного из сосудов селезенки. При закупорке артерии кровь по коллатералям продолжает поступать в орган, возникает избыточное давление на стенки сосуда, нарушение целостности оболочек и кровотечение. Паренхиматозная селезеночная ткань красного цвета, пропитана кровью, имеет выраженные границы, инфильтраты и участки некроза. В результате инфаркта нарушается нормальное функционирование селезенки, угнетаются защитные, эндокринные функции, процессы лимфо-, эритро- и лейкопоэза.

Классификация

Инфаркт селезенки может быть мелкоочаговым и обширным (захватывает весь орган), одиночным и множественным, неинфицированным и септическим. В зависимости от причин возникновения патологии в хирургии выделяют:

• Ишемический (белый) инфаркт. Образуется в результате закупорки основной артерии селезенки или ее артериальных ветвей, кровоснабжающих паренхиму органа. При недостатке анастомозов и коллатералей лиенальное сосудистое русло запустевает. Происходит постепенная гибель паренхимы.

• Геморрагический инфаркт. Развивается вследствие венозного застоя, связанного с нарушением оттока крови по венам, а также переполнением мелких сосудов селезенки кровью, поступающей по коллатералям. Стенка сосуда не справляется с возникшим напряжением и разрывается, в паренхиме органа образуется гематома.

Симптомы

Клиническая картина болезни обусловлена масштабом поражения органа. При одиночном инфаркте небольшого размера симптомы заболевания могут отсутствовать или проявляться легким недомоганием и слабостью. По мере увеличения размеров или количества некротизированных участков возникает тупая боль и чувство тяжести в подреберье слева. Появляются диспепсические расстройства: диарея, метеоризм, тошнота, рвота. Ухудшается общее состояние пациента, развивается одышка, тахикардия, повышается температура тела. Массивный инфаркт сопровождается острой колющей или режущей болью в зоне левого подреберья, иррадиирущей в левую лопатку, поясничную область, грудную клетку и область эпигастрия. Уменьшается подвижность диафрагмы слева, возникают запоры, нарастают симптомы интоксикации. При осмотре селезенка увеличена в размерах и болезненна при пальпации.

Запор. Лейкоцитоз. Метеоризм. Недомогание. Нейтрофилез. Одышка. Понос (диарея). Рвота. Тошнота. Увеличение СОЭ.

Возможные осложнения

При инфицировании некротизированной части органа образуется один или несколько абсцессов селезенки. Гнойники могут увеличиваться в размерах, прорываться в брюшную полость с возникновением жизнеугрожающих состояний: перитонита и сепсиса. Летальность при инфаркте селезенки составляет 1,8%. К осложнениям обширного геморрагического инфаркта относят кровотечения. Исходом заболевания может стать образование псевдокист больших размеров.

Диагностика

Диагностика инфаркта селезенки вызывает значительные трудности в связи с длительным отсутствием специфической симптоматики и стертой клинической картиной в начале болезни. Для подтверждения диагноза необходимо провести следующие диагностические мероприятия:

• Осмотр хирурга. После изучения анамнеза жизни и заболевания, физикального осмотра пациента специалист ставит предварительный диагноз и назначает дополнительные методы исследования.

• УЗИ селезенки. Распространённый и доступный метод выявления инфаркта. Позволяет оценить размеры, структуру селезенки, определить состояние капсулы и выявить дополнительные включения и образования. Дуплексное сканирование определяет кровоток в лиенальных сосудах и помогает выявить его нарушение.

• МРТ селезенки. Наиболее современный и эффективный метод диагностики. Оценивает состояние паренхимы и выявляет очаги некроза.

• КТ селезенки. Является дополнительным способом исследования, используется для уточнения природы лиенальных образований (абсцесс селезенки, киста, гематома).

• Пункция селезенки. Данный метод ввиду травматичности и инвазивности применяется редко. Специалист в стерильных условиях проводит забор материала для лабораторного исследования.

Лабораторная диагностика малоинформативна на начальной стадии болезни. При присоединении инфекции или массивных очагах некроза в ОАК наблюдается лейкоцитоз, повышение СОЭ, анемия, угнетение ростков кроветворения.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика инфаркта проводится с другими острыми заболеваниями селезенки: абсцессом, кистой. Инструментальные исследования инфаркта позволяют оценить состояние органа и поставить правильный диагноз. Если возникновению симптомов болезни предшествовала травма, инфаркт дифференцируют с подкапсульным разрывом органа.

Лечение

При подтверждении диагноза требуется срочная госпитализация. Тактика лечения зависит от размеров некротизированных очагов и общего состояния пациента. Вначале необходимо устранить причину, вызвавшую появление инфаркта, после чего приступают к непосредственному лечению патологии. При небольших некрозах показан строгий постельный режим, холод на область левого подреберья, применение антикоагулянтных и обезболивающих (при необходимости) препаратов.

При генерализованной форме инфаркта осуществляют хирургическое вмешательство. Операция может проводиться открытым доступом или лапароскопическим методом. Производится удаление части пораженного органа (резекция селезенки) или его целиком (спленэктомия). Лапароскопическая операция является наиболее современным и малотравматичным способом, при котором значительно сокращается реабилитационный период.

После вмешательства пациентам проводят антибактериальную, дезинтоксикационную, обезболивающую, антикоагулянтную терапию. В некоторых случаях применяют иммуностимулирующие препараты. В период реабилитации рекомендовано придерживаться специальной щадящей диеты, проводить физиотерапию. После открытой операции несколько недель показано ношение бандажа.

Прогноз

Прогноз болезни зависит от объема поражения, грамотной диагностики и лечения. При небольших размерах инфаркта селезенки, своевременном распознавании болезни и проведении лечебных мероприятий прогноз благоприятный. На месте некроза образуется рубцовая ткань. Массивный инфаркт, осложненный образованием кисты и абсцесса, может привести к распространению инфекции и развитию сепсиса.

Профилактика

Профилактика инфаркта направлена на рациональное лечение хронических заболеваний, способных спровоцировать развитие ишемии и некроза, прохождение периодических осмотров необходимых специалистов. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к хирургу.

Источник