Инфаркт миокарда введение зонда

Об экстренных операциях при инфаркте миокарда

Кратко об экстренных операциях при инфаркте миокарда

Использование чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ)в качестве экстренной помощи при инфаркте миокарда является неотложным. Цель первичного ЧКВ заключается в том, чтобы как можно скорее открыть артерию, предпочтительно в течение 90 минут . Метод лечения очень эффективный, часто проходящий без осложнений, но ,к сожалению, не везде у пациентов предоставляется возможность вовремя обратиться за помощью или вовремя добраться до больницы.

Существует еще один вид экстренного хирургического вмешательства при инфаркте миокарда – это шунтирование коронарной артерии(аорто-коронарное шунтирование), которое обычно проводится для одновременного лечения механических осложнений, таких как разрыв папиллярной мышцы или дефект межжелудочковой перегородки, сопровождающийся кардиогенным шоком. При неосложненном ИМ смертность может быть высокой, когда операция выполняется сразу после инфаркта.

Преимущества экстренных операций при инфаркте миокарда в ИСЦ

В Инновационном Сосудистом Центре эндоваскулярные операции получили инновационное развитие на уровне ведущих клиник мира. Такие операции теперь проводятся под местной анестезией через минимальный прокол сосуда и крайне быстрым сроком реабилитации.

Показания и противопоказания к проведению экстренных операций при инфаркте миокарда

Показанием к проведению стентирования является:

- Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST.

- Нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда без подъема сегмента ST.

- Стабильная ИБС.

Абсолютных противопоказаний к стентированию коронарных артерий нет. Основное противопоказание – невозможность назначения антитромбоцитарной терапии.

Относительные противопоказания: острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, продолжающееся желудочно-кишечное кровотечение, лихорадка неясного генеза возможно инфекционного, нелеченный активный инфекционный процесс, острый инсульт, тяжелая форма анемии, злокачественная неконтролируемая артериальная гипертензия, выраженные электролитные нарушения, отсутствие контакта с пациентом в связи с психологическим состоянием или тяжелым заболеванием, тяжелая сопутствующая патология, при которой коронарография может осложнить течение заболевания, отказ пациента от необходимого дальнейшего лечения (коронарная ангиопластика, аорто-коронарное шунтирование, протезирование клапана), дигиталисная интоксикация, документированная анафилактическая реакция на контрастное вещество, тяжелые заболевания периферических сосудов, затрудняющие доступ в сосудистое русло, декомпенсированная застойная сердечная недостаточность или отек легких, тяжелая коагулопатия, эндокардит аортального клапана.

Подготовка к экстренным операциям при инфаркте миокарда

Для проведения экстренных операций подготовка не предусматривается, так как на это просто нет времени.При наличии беременности, следует предупредить врача.

Обезболивание при экстренных операциях при инфаркте миокарда

Стентирование коронарной артерии предусматривает местную анестезию в зоне прокола сосуда,через который будет проводиться вмешательство. Если будет проводиться шунтирование , то требуется общий наркоз.

Как проходят экстренные операции при инфаркте миокарда

Стентирование коронарной артерии при инфаркте миокарда включает в себя следующие этапы:

- Специальным баллонным катетером вводят стент к месту сужения коронарной артерии. Стент представляет собой трубочку из нержавеющего металла с множеством ячеек различной конфигурации.

- При раздувании баллона стент расширяется в диаметре и плотно вжимается в стенку артерии, увеличивая просвет суженного сосуда, что позволяет крови свободно течь к сердцу.

- Баллон сдувается и удаляется, в то время как стент остается в месте сужения или закупорки постоянно.

Аорто-коронарное шунтирование проводится на открытом сердце. Суть заключается в том, чтобы создать обходной путь (шунт) от аорты к коронарной артерии, обходя место закупорки или сужения. Обычно материалом для шунта служит собственная вена человека, иногда приходится использовать искусственный материал. Об этапах самого аорто-коронарного шунтирования Вам подробнее расскажет Ваш лечащий врач.

Возможные осложнения при экстренных операциях при инфаркте миокарда

- Повторный инфаркт

- Хроническая сердечная недостаточность

- разрыв миокарда

- Аритмии

- Перикардит

- Кардиогенный шок

Прогноз после экстренных операциях при инфаркте миокарда

Прогноз для пациентов с инфарктом миокарда сильно варьируется в зависимости от пациента, самого состояния и данного лечения. Прогноз значительно ухудшается, если произошло механическое осложнение (разрыв папиллярной мышцы, разрыв свободной стенки миокарда и другие.). Имеются данные о том, что смертность от инфаркта миокарда в течение многих лет снизилась.

Программа наблюдения после проведения экстренных операций при инфаркте миокарда

Кардиологическая реабилитация направлена на оптимизацию функции и качества жизни у тех, кто страдает сердечной недостаточностью. Физические упражнения являются важной частью реабилитации после инфаркта миокарда, что благотворно влияет на уровень холестерина, артериальное давление, вес, стресс и настроение. Некоторые пациенты боятся упражнений, потому что это может вызвать другой инфаркт. Но нужно понимать,что врач, при выписке указывает нужную дозированную физическую нагрузку. Риск повторного инфаркта миокарда снижается при строгом контроле артериального давления и изменениях образа жизни, главным образом прекращении курения , регулярных физических упражнениях, разумной диете для пациентов с сердечными заболеваниями и ограничении потребления алкоголя. Обычно после инфаркта миокарда назначаются лекарственные препараты с целью предотвращения вторичных сердечно-сосудистых событий, таких как дальнейшие инфаркты миокарда, застойная сердечная недостаточность или цереброваскулярные заболевания.

Источник

Острый инфаркт миокарда, в большинстве своем, требует проведения операции, особенно при обширных или трансмуральных некрозах. Хирургическое лечение позволяет практически полностью восстановить кровоснабжение сердца и его нормальную работу. Подобная тактика отличается высокой эффективностью и безопасностью, особенно при использовании малоинвазивных вмешательств в кратчайшие сроки. Чем быстрее пациенту сделана операция, тем больше шансов на скорое восстановление и отсутствие осложнений.

Виды операций при инфаркте и их эффективность

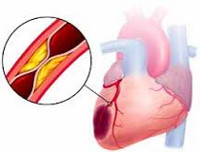

Операции при инфаркте делятся на две группы – открытые (доступ к сердцу происходит путем разреза грудной клетки) и чрескожные (в коронарные сосуды заводят зонд через бедренную артерию с помощью маленького отверстия). Из-за низкой травматичности и минимального количества осложнений второй метод теперь используют гораздо чаще.

Операции при инфаркте делятся на две группы – открытые (доступ к сердцу происходит путем разреза грудной клетки) и чрескожные (в коронарные сосуды заводят зонд через бедренную артерию с помощью маленького отверстия). Из-за низкой травматичности и минимального количества осложнений второй метод теперь используют гораздо чаще.

Виды чрескожных вмешательств:

- Стентирование венечных артерий. Эта техника предполагает установку специального расширителя в суженном месте. Стент представляет собой сетчатую цилиндрическую конструкцию, изготовленную из стали или пластика. Его подводят с помощью зонда в нужное место, он расширяется, прикрепляется к стенке и остается там. Этот способ лечения инфаркта иногда дает осложнения в виде ретромбоза.

- Баллонная ангиопластика. В этом случае через бедренную артерию к сердцу подводят зонд по аналогии со стентированием. В зонде расположен специальный каркасный баллон. Надуваясь, он расширяет стенки пораженных сосудов и восстанавливает нормальное кровообращение. Подобная методика нередко дает временные результаты, но она одна из самых безопасных.

- Лазерная эксимерная ангиопластика – используют оптоволоконный зонд, который подводят к пораженному участку венечной артерии. Через него проходит лазерное излучение. Воздействуя на тромб, он разрушает его, и ток крови возобновляется. Весьма безопасный и эффективный метод, однако нередко неправильное применение лазера вызывает кровотечение.

Открытые операции делают при полной закупорке артерии, когда поставить стент не получается: при обширных поражениях или сопутствующих патологиях сердца (пороки клапанов). В подобных случаях применяют шунтирование, при котором создают обходные пути тока крови с помощью синтетических элементов или аутоимплантов. Вмешательство проводят на остановленном сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения, но лучше делать это на работающем органе.

Выделяют два вида шунтирования:

- Аортокоронарное – при этом с определенной области тела забирают кусочек вены, а затем один его конец подшивают к аорте, а другой – к венечной артерии, ниже участка закупорки.

- Маммарокоронарное – в подобном случае как шунт используют внутреннюю грудную артерию. Преимущество такого способа в том, что этот сосуд менее подвержен атеросклерозу, более долговечен и, в отличие от вены, не имеет клапанов.

Надо ли делать операцию и почему?

Операция на сердце при инфаркте миокарда – не вопрос предпочтений, а насущная необходимость, особенно в случае обширного поражения. Если не восстановить кровообращение в тканях, они очень быстро отмирают, в результате чего область некроза увеличивается. Это еще больше нарушает нормальную работоспособность органа, у пациента развивается кардиогенный шок.

Кроме того, продукты распада некротизированных тканей очень токсичны и, попадая в кровь, вызывают острое отравление и полиорганную недостаточность.

Операции, которые делают при инфаркте, при своей простоте эффективно восстанавливают нормальную гемодинамику и устраняют ишемию кардиомиоцитов, в результате чего работа сердца возобновляется.

Тем не менее следует помнить, что хирургическое лечение – временный метод, который не дает полного выздоровления. Он устраняет последствия, вызванные атеросклерозом сосудов. Только профилактика нарушения жирового обмена позволит избавиться от возможных рецидивов.

Последствия, прогноз и осложнения

Результат операции после сердечной атаки предопределен временем, которое прошло от момента приступа до доставки пациента в инфарктное отделение и разрушения тромба. Если вмешательство произошло не позже шести часов, то возможен благоприятный прогноз.

Когда же срочную операцию не выполнили, последствия бывают крайне серьезными:

- повторный приступ;

- аневризма аорты;

- риск возникновения инсульта;

- развитие острой почечной или печеночной недостаточности;

- нарушения дыхания.

После операции пациента переводят в реанимационное отделение, где за ним должным образом ухаживают и проводят профилактику осложнений.

При установке в сердце каких-либо искусственных предметов (стентов) повышается риск образования тромбов. Для предотвращения такой ситуации каждый больной должен принимать антиагрегантные препараты в строго указанной дозе и кратности.

Окончательный прогноз зависит от дальнейшего консервативного лечения, реабилитации и выполнения профилактических мер: если пациент будет строго следовать рекомендациям врача, то его состояние значительно улучшится, а риск повторного приступа уменьшится.

Выводы

Операция при инфаркте миокарда – распространенный и самый эффективный способ лечения этого заболевания. Кардиохирургия имеет широкий арсенал различных методик, что разрешает применять индивидуальный подход к каждому пациенту.

Успех и вероятность осложнений в первую очередь зависят от времени, которое прошло с момента диагностирования до начала лечения. В основном прогноз для пациентов после оперативного вмешательства благоприятный. Снизить возможность повторного приступа может длительное консервативное лечение и соблюдение мер профилактики.

Источник

Инфаркт миокарда – очаг ишемического некроза сердечной мышцы, развивающийся в результате острого нарушения коронарного кровообращения. Клинически проявляется жгущими, давящими или сжимающими болями за грудиной, отдающими в левую руку, ключицу, лопатку, челюсть, одышкой, чувством страха, холодным потом. Развившийся инфаркт миокарда служит показанием к экстренной госпитализации в кардиологическую реанимацию. При неоказании своевременной помощи возможен летальный исход.

Общие сведения

Инфаркт миокарда – очаг ишемического некроза сердечной мышцы, развивающийся в результате острого нарушения коронарного кровообращения. Клинически проявляется жгущими, давящими или сжимающими болями за грудиной, отдающими в левую руку, ключицу, лопатку, челюсть, одышкой, чувством страха, холодным потом. Развившийся инфаркт миокарда служит показанием к экстренной госпитализации в кардиологическую реанимацию. При неоказании своевременной помощи возможен летальный исход.

В возрасте 40-60 лет инфаркт миокарда в 3–5 раз чаще наблюдается у мужчин в связи с более ранним (на 10 лет раньше, чем у женщин) развитием атеросклероза. После 55-60 лет заболеваемость среди лиц обоего пола приблизительно одинакова. Показатель летальности при инфаркте миокарда составляет 30—35%. Статистически 15—20% внезапных смертей обусловлены инфарктом миокарда.

Нарушение кровоснабжения миокарда на 15-20 и более минут приводит к развитию необратимых изменений в сердечной мышце и расстройству сердечной деятельности. Острая ишемия вызывает гибель части функциональных мышечных клеток (некроз) и последующее их замещение волокнами соединительной ткани, т. е. формирование постинфарктного рубца.

В клиническом течении инфаркта миокарда выделяют пять периодов:

- 1 период – предынфарктный (продромальный): учащение и усиление приступов стенокардии, может продолжаться несколько часов, суток, недель;

- 2 период – острейший: от развития ишемии до появления некроза миокарда, продолжается от 20 минут до 2 часов;

- 3 период – острый: от образования некроза до миомаляции (ферментативного расплавления некротизированной мышечной ткани), длительность от 2 до 14 суток;

- 4 период – подострый: начальные процессы организации рубца, развитие грануляционной ткани на месте некротической, продолжительность 4-8 недель;

- 5 период – постинфарктный: созревание рубца, адаптация миокарда к новым условиям функционирования.

Инфаркт миокарда

Причины инфаркта миокарда

Инфаркт миокарда является острой формой ИБС. В 97—98% случаев основой для развития инфаркта миокарда служит атеросклеротическое поражение венечных артерий, вызывающее сужение их просвета. Нередко к атеросклерозу артерий присоединяется острый тромбоз пораженного участка сосуда, вызывающий полное или частичное прекращение кровоснабжения соответствующей области сердечной мышцы. Тромбообразованию способствует повышенная вязкость крови, наблюдаемая у пациентов с ИБС. В ряде случаев инфаркт миокарда возникает на фоне спазма ветвей венечных артерий.

Развитию инфаркта миокарда способствуют сахарный диабет, гипертоничесая болезнь, ожирение, нервно-психическое напряжение, увлечение алкоголем, курение. Резкое физическое или эмоциональное напряжение на фоне ИБС и стенокардии может спровоцировать развитие инфаркта миокарда. Чаще развивается инфаркт миокарда левого желудочка.

Классификация инфаркта миокарда

В соответствии с размерами очагового поражения сердечной мышцы выделяют инфаркт миокарда:

- крупноочаговый

- мелкоочаговый

На долю мелкоочаговых инфарктов миокарда приходится около 20% клинических случаев, однако нередко мелкие очаги некроза в сердечной мышце могут трансформироваться в крупноочаговый инфаркт миокарда (у 30% пациентов). В отличие от крупноочаговых, при мелкоочаговых инфарктах не возникают аневризма и разрыв сердца, течение последних реже осложняется сердечной недостаточностью, фибрилляцией желудочков, тромбоэмболией.

В зависимости от глубины некротического поражения сердечной мышцы выделяют инфаркт миокарда:

- трансмуральный – с некрозом всей толщи мышечной стенки сердца (чаще крупноочаговый)

- интрамуральный – с некрозом в толще миокарда

- субэндокардиальный – с некрозом миокарда в зоне прилегания к эндокарду

- субэпикардиальный – с некрозом миокарда в зоне прилегания к эпикарду

По изменениям, фиксируемым на ЭКГ, различают:

- «Q-инфаркт» – с формированием патологического зубца Q, иногда желудочкового комплекса QS (чаще крупноочаговый трансмуральный инфаркт миокарда)

- «не Q-инфаркт» – не сопровождается появлением зубца Q, проявляется отрицательными Т-зубцами (чаще мелкоочаговый инфаркт миокарда)

По топографии и в зависимости от поражения определенных ветвей коронарных артерий инфаркт миокарда делится на:

- правожелудочковый

- левожелудочковый: передней, боковой и задней стенок, межжелудочковой перегородки

По кратности возникновения различают инфаркт миокарда:

- первичный

- рецидивирующий (развивается в срок 8 недель после первичного)

- повторный (развивается спустя 8 недель после предыдущего)

По развитию осложнений инфаркт миокарда подразделяется на:

- осложненный

- неосложненный

По наличию и локализации болевого синдрома выделяют формы инфаркта миокарда:

- типичную – с локализацией боли за грудиной или в прекардиальной области

- атипичные – с атипичными болевыми проявлениями:

- периферические: леволопаточная, леворучная, гортанно-глоточная, нижнечелюстная, верхнепозвоночная, гастралгическая (абдоминальная)

- безболевые: коллаптоидная, астматическая, отечная, аритмическая, церебральная

- малосимптомную (стертую)

- комбинированную

В соответствии с периодом и динамикой развития инфаркта миокарда выделяют:

- стадию ишемии (острейший период)

- стадию некроза (острый период)

- стадию организации (подострый период)

- стадию рубцевания (постинфарктный период)

Симптомы инфаркта миокарда

Предынфарктный (продромальный) период

Около 43% пациентов отмечают внезапное развитие инфаркта миокарда, у большей же части больных наблюдается различный по продолжительности период нестабильной прогрессирующей стенокардии.

Острейший период

Типичные случаи инфаркта миокарда характеризуются чрезвычайно интенсивным болевым синдромом с локализацией болей в грудной клетке и иррадиацией в левое плечо, шею, зубы, ухо, ключицу, нижнюю челюсть, межлопаточную зону. Характер болей может быть сжимающим, распирающим, жгучим, давящим, острым («кинжальным»). Чем больше зона поражения миокарда, тем более выражена боль.

Болевой приступ протекает волнообразно (то усиливаясь, то ослабевая), продолжается от 30 минут до нескольких часов, а иногда и суток, не купируется повторным приемом нитроглицерина. Боль сопряжена с резкой слабостью, возбуждением, чувством страха, одышкой.

Возможно атипичное течение острейшего периода инфаркта миокарда.

У пациентов отмечается резкая бледность кожных покровов, липкий холодный пот, акроцианоз, беспокойство. Артериальное давление в период приступа повышено, затем умеренно или резко снижается по сравнению с исходным (систолическое < 80 рт. ст., пульсовое < 30 мм мм рт. ст.), отмечается тахикардия, аритмия.

В этот период может развиться острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма, отек легких).

Острый период

В остром периоде инфаркта миокарда болевой синдром, как правило, исчезает. Сохранение болей бывает вызвано выраженной степенью ишемии околоинфарктной зоны или присоединением перикардита.

В результате процессов некроза, миомаляции и перифокального воспаления развивается лихорадка (от 3-5 до 10 и более дней). Длительность и высота подъема температуры при лихорадке зависят от площади некроза. Артериальная гипотензия и признаки сердечной недостаточности сохраняются и нарастают.

Подострый период

Болевые ощущения отсутствуют, состояние пациента улучшается, нормализуется температура тела. Симптомы острой сердечной недостаточности становятся менее выраженными. Исчезает тахикардия, систолический шум.

Постинфарктный период

В постинфарктном периоде клинические проявления отсутствуют, лабораторные и физикальные данные практически без отклонений.

Атипичные формы инфаркта миокарда

Иногда встречается атипичное течение инфаркта миокарда с локализацией болей в нетипичных местах (в области горла, пальцах левой руки, в зоне левой лопатки или шейно-грудного отдела позвоночника, в эпигастрии, в нижней челюсти) или безболевые формы, ведущими симптомами которых могут быть кашель и тяжелое удушье, коллапс, отеки, аритмии, головокружение и помрачение сознания.

Атипичные формы инфаркта миокарда чаще встречаются у пожилых пациентов с выраженными признаками кардиосклероза, недостаточностью кровообращения, на фоне повторного инфаркта миокарда.

Однако атипично протекает обычно только острейший период, дальнейшее развитие инфаркта миокарда становится типичным.

Стертое течение инфаркта миокарда бывает безболевым и случайно обнаруживается на ЭКГ.

Осложнения

Нередко осложнения возникают уже в первые часы и дни инфаркта миокарда, утяжеляя его течение. У большинства пациентов в первые трое суток наблюдаются различные виды аритмий: экстрасистолия, синусовая или пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия, полная внутрижелудочковая блокада. Наиболее опасно мерцание желудочков, которое может перейти в фибрилляцию и привести к гибели пациента.

Левожелудочковая сердечная недостаточность характеризуется застойными хрипами, явлениями сердечной астмы, отека легких и нередко развивается в острейший период инфаркта миокарда. Крайне тяжелой степенью левожелудочковой недостаточности является кардиогенный шок, развивающийся при обширном инфаркте и обычно приводящий к летальному исходу. Признаками кардиогенного шока служит падение систолического АД ниже 80 мм рт. ст., нарушение сознания, тахикардия, цианоз, уменьшение диуреза.

Разрыв мышечных волокон в зоне некроза может вызывать тампонаду сердца – кровоизлияние в полость перикарда. У 2-3% пациентов инфаркт миокарда осложняется тромбоэмболиями системы легочной артерии (могут стать причиной инфаркта легких или внезапной смерти) или большого круга кровообращения.

Пациенты с обширным трансмуральным инфарктом миокарда в первые 10 суток могут погибнуть от разрыва желудочка вследствие острого прекращения кровообращения. При обширном инфаркте миокарда может возникать несостоятельность рубцовой ткани, ее выбухание с развитием острой аневризмы сердца. Острая аневризма может трансформироваться в хроническую, приводящую к сердечной недостаточности.

Отложение фибрина на стенках эндокарда приводит к развитию пристеночного тромбоэндокардита, опасного возможностью эмболии сосудов легких, мозга, почек оторвавшимися тромботическими массами. В более позднем периоде может развиться постинфарктный синдром, проявляющийся перикардитом, плевритом, артралгиями, эозинофилией.

Диагностика инфаркта миокарда

Среди диагностических критериев инфаркта миокарда важнейшими являются анамнез заболевания, характерные изменения на ЭКГ, показатели активности ферментов сыворотки крови. Жалобы пациента при инфаркте миокарда зависят от формы (типичной или атипичной) заболевания и обширности поражение сердечной мышца. Инфаркт миокарда следует заподозрить при тяжелом и продолжительном (дольше 30-60 минут) приступе загрудинных болей, нарушении проводимости и ритма сердца, острой сердечной недостаточности.

К характерным изменениям ЭКГ относятся формирование отрицательного зубца Т (при мелкоочаговом субэндокардиальном или интрамуральном инфаркте миокарда), патологического комплекса QRS или зубца Q (при крупноочаговом трансмуральном инфаркте миокарда). При ЭхоКГ выявляется нарушение локально сократимости желудочка, истончение его стенки.

В первые 4-6 часов после болевого приступа в крови определяется повышение миоглобина – белка, осуществляющего транспорт кислорода внутрь клеток.Повышение активности креатинфосфокиназы (КФК) в крови более чем на 50% наблюдается спустя 8—10 ч от развития инфаркта миокарда и снижается до нормы через двое суток. Определение уровня КФК проводят через каждые 6-8 часов. Инфаркт миокарда исключается при трех отрицательных результатах.

Для диагностики инфаркта миокарда на более поздних сроках прибегают к определению фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ), активность которой повышается позже КФК – спустя 1-2 суток после формирования некроза и приходит к нормальным значениям через 7-14 дней. Высокоспецифичным для инфаркта миокарда является повышение изоформ миокардиального сократительного белка тропонина – тропонина-Т и тропонина-1, увеличивающихся также при нестабильной стенокардии. В крови определяется увеличение СОЭ, лейкоцитов, активности аспартатаминотрансферазы (АсАт) и аланинаминотрансферазы (АлАт).

Коронарная ангиография (коронарография) позволяет установить тромботическую окклюзию коронарной артерии и снижение желудочковой сократимости, а также оценить возможности проведения аортокоронарного шунтирования или ангиопластики – операций, способствующих восстановлению кровотока в сердце.

Лечение инфаркта миокарда

При инфаркте миокарда показана экстренная госпитализация в кардиологическую реанимацию. В остром периоде пациенту предписывается постельный режим и психический покой, дробное, ограниченное по объему и калорийности питание. В подостром периоде больной переводится из реанимации в отделение кардиологии, где продолжается лечение инфаркта миокарда и осуществляется постепенное расширение режима.

Купирование болевого синдрома проводится сочетанием наркотических анальгетиков (фентанила) с нейролептиками (дроперидолом), внутривенным введением нитроглицерина.

Терапия при инфаркте миокарда направлена на предупреждение и устранение аритмий, сердечной недостаточности, кардиогенного шока. Назначают антиаритмические средства (лидокаин), ß-адреноблокаторы (атенолол), тромболитики (гепарин, ацетилсалициловая к-та), антогонисты Са (верапамил), магнезию, нитраты, спазмолитики и т. д.

В первые 24 часа после развития инфаркта миокарда можно произвести восстановление перфузии путем тромболизиса или экстренной баллонной коронарной ангиопластики.

Прогноз при инфаркте миокарда

Инфаркт миокарда является тяжелым, сопряженным с опасными осложнениями заболеванием. Большая часть летальных исходов развивается в первые сутки после инфаркта миокарда. Насосная способность сердца связана с локализацией и объемом зоны инфаркта. При повреждении более 50% миокарда, как правило, сердце функционировать не может, что вызывает кардиогенный шок и гибель пациента. Даже при менее обширном повреждении сердце не всегда справляется нагрузками, в результате чего развивается сердечная недостаточность.

По истечении острого периода прогноз на выздоровление хороший. Неблагоприятные перспективы у пациентов с осложненным течением инфаркта миокарда.

Профилактика инфаркта миокарда

Необходимыми условиями профилактики инфаркта миокарда являются ведение здорового и активного образа жизни, отказ от алкоголя и курения, сбалансированное питание, исключение физического и нервного перенапряжения, контроль АД и уровня холестерина крови.

Источник