Инфаркт миокарда 2 типа причины

Инфаркт миокарда разделяют на два типа. Первый встречается наиболее часто и считается классическим, тогда как второй развивается по другим причинам. Этот вид инфаркта представляет угрозу здоровью и жизни пациента, поэтому при возникновении первых симптомов необходимо срочно вызвать”скорую помощь”. Предотвратить состояние поможет регулярное обследование у специалиста, особенно при наличии факторов риска.

1

Причины выделения инфаркта миокарда второго типа

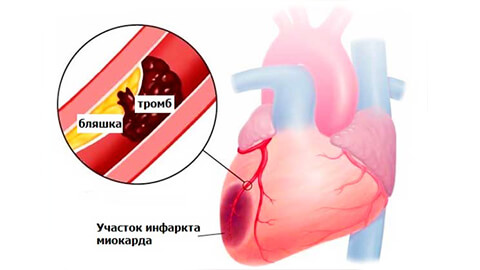

Инфаркт – это некроз (отмирание) клеток по причине тотальной нехватки кислорода. По мере накопления данных о развитии этого состояния была принята классификация, согласно которой стали различать два типа.

Первый считается классическим, так как схема его развития раскрыта уже давно. Он возникает у 8 больных из 10, перенесших инфаркт, согласно данным по ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) начала последнего десятилетия прошлого века. Второй тип развивается по другим механизмам и причинам .

Симптомы и диагностика типичной и атипичной формы инфаркта миокарда

2

Механизм развития

Этот тип инфаркта имеет тот же конечный результат, что и первый, – некроз кардиомиоцитов (клеток сердечной мышцы). Но развивается он не из-за острого прекращения кровообращения по коронарному сосуду вследствие его тромбоза. Возможны два варианта:

- возрастающие потребности миокарда превышают возможности сосудов по их обеспечению;

- потребности сердечной мышцы остаются на прежнем уровне, а возможности для их обеспечения снижаются.

Обе ситуации приводят к острой нехватке кислорода. Клеточный цикл по выработке энергии останавливается, запускаются другие механизмы. Она производится без участия кислорода за счет внутриклеточных ресурсов. Но поскольку кардиомиоцит постоянно сокращается и требует большого количества энергии, эти запасы быстро истощаются. Наступает некроз.

Сколько живут и как увеличить продолжительность жизни после обширного инфаркта

3

Причины инфаркта миокарда второго типа

Ситуации, приводящие к развитию дисбаланса потребностей и возможностей, возможны как при сердечных, так и при внесердечных патологиях.

Среди них выделяют заболевания сосудов и болезни крови.

Что такое постинфарктный кардиосклероз и каков прогноз выживания?

3.1

Сердечные патологии

К сердечным патологиям, которое могут служить причиной инфаркта миокарда второго типа, относят:

- атеросклероз коронарных сосудов;

- различные нарушения ритма;

- аномалии развития коронарных сосудов;

- пороки сердца.

Атеросклероз – ведущая причина при первом и втором типе инфаркта. Но, в отличие от первого, при втором бляшки в коронарных сосудах стабильные. Они не подвергаются разрушению, не приводят к массивному тромбообразованию. Атеросклеротические бляшки сужают просвет сосудов. В результате этого кровоток по ним снижается. Вызвать некроз атеросклеротически измененный сосуд может только при полном прекращении кровообращения, что возможно при спазме. Это явление встречается часто, но длится недостаточно долго для развития некроза. Сосуд может расслабиться в состоянии ишемии. При поражении коронарных артерий атеросклерозом этот механизм не работает. Спазм длится дольше, а расслабление происходит медленно.

Нарушения ритма как фактор развития инфаркта второго типа воздействуют по двум основным принципам. Большинство из них (сопровождающихся возрастанием частоты сердечных сокращений) увеличивают потребности миокарда. В определенный момент дефицит достигает такого предела, что развивается острая ишемия и наступает некроз. При брадиаритмиях (частота сердечных сокращений ниже нормы) количество крови, поступающее из аорты, снижается. Это приводит к дефициту, который при усугублении нарушений ритма усиливается и приводит к некрозу.

Аномалии развития сосудов провоцируют ишемию из-за развития дефицита. Чаще всего он возникает при повышении потребностей сердца. Измененные (неправильный ход, нарушенная иннервация и т. п.) сосуды не могут устранить дефицит. Далее процесс развивается по обычному механизму – ишемия и некроз.

Пороки сердца могут вызывать дефицит как за счет снижения кровотока, так и за счет увеличения потребностей сердца. Первое явление встречается особенно часто, поскольку большинство пороков с течением времени перегружают различные отделы мышцы (например, стеноз аортального клапана увеличивает давление на стенки левого желудочка ). В результате их кровоснабжение ухудшается из-за того, что коронарные сосуды не могут сопротивляться внешнему давлению и сужаются полностью.

3.2

Внесердечные причины

Внесердечные патологии не связаны с коронарным кровообращением (кроме закупорки эмболом (эмболии), но место ее возникновения находится вне пределов органа). К таким причинам относятся следующие:

- артериальная гипертензия (повышенное давление);

- анемия;

- выраженное снижение артериального давления (гипотония) ;

- заболевания крови и состояния, сопровождающиеся повышенной свертываемостью;

- жировая и воздушная эмболии.

Артериальная гипертензия является самой частой среди всех внесердечных причин инфаркта миокарда. Ее роль заключается в повышении потребностей сердца. При развитии гипертонического криза (повышение систолического артериального давления до 180 мм рт. ст. и выше) миокард испытывает огромные нагрузки. Это связано с тем, что сердцу становится труднее перекачивать кровь. Развивается дефицит из-за растущей потребности. Затем процесс протекает стандартно (некроз).

Анемия, или малокровие обусловлена снижением количества эритроцитов. Эти клетки переносят кислород, поэтому сердце испытывает его недостаток при нормальной работе. Если потребности миокарда возрастают, сразу развивается дефицит.

Снижение артериального давления приводит к уменьшению сердечного выброса в систолу (сокращение камер сердца). Из-за этого ухудшается кровоток по коронарным артериям. Развивается дефицит вследствие недостатка кислорода. Вероятность возникновения ишемии зависит не столько от степени гипотонии, сколько от ее продолжительности. Особенно опасно снижение артериального давления на фоне массивного кровотечения. В этом случае не остается механизмов поддержания коронарного кровотока, дефицит развивается быстро.

Различные состояния и заболевания, сопровождающиеся повышенной свертываемостью, могут приводить к образованию тромбов. Они с током крови попадают в сердце, откуда их снова выбрасывает в общий кровоток. Во время систолы существует вероятность попадания тромбов в коронарный сосуд. Наступает тромбоэмболия со всеми вытекающими последствиями.

Жировая эмболия встречается при различных травмах, когда кусочки костного мозга и компактные группы адипоцитов (жировых клеток) попадают в кровоток. Они могут привести к закупорке коронарных сосудов.

При газовой эмболии травмирующие частицы образуются из пузырьков, когда некоторые вещества (особенно это касается азота и кислорода) из растворенного состояния переходят в газообразное. Этот процесс развивается внутри сосудов. Эмболы разносятся по всему организму. Попав в коронарные сосуды, они закупоривают их.

4

Симптомы

Инфаркт миокарда, независимо от типа, имеет несколько общих симптомов:

- Ангинозная загрудинная боль.

- Чувство нехватки воздуха или одышка.

Болевой синдром встречается практически в 90% случаев. Чаще всего он похож на приступ стенокардии. Также отмечаются боли за грудиной различного характера. Чаще всего пациенты характеризуют их как давящие и сжимающие. Боли отдают в шею, левую руку, под левую лопатку. Но при инфаркте они интенсивнее и длятся несколько часов и даже дней.

Чувство нехватки воздуха и одышка отмечаются у 7 из 10 пациентов. Механизм их развития связан с сердечной недостаточностью (развивается как результат поражения миокарда) и выраженностью болевого синдрома. Их зависимость носит прямо пропорциональный характер. Чем больше некроз, тем выраженнее сердечная недостаточность и тем сильнее чувство нехватки воздуха и одышка.

В ряде случаев инфаркт миокарда проявляется нетипичными признаками. Боли могут отсутствовать или быть в области живота. Пациент может чувствовать только легкое недомогание. Редко больные вообще ни на что не жалуются. В таких случаях несомненную помощь оказывает электрокардиография (ЭКГ). Только она позволит установить точный диагноз вовремя, что влияет на прогноз для жизни и здоровья.

Клинически значимыми являются обстоятельства развития инфаркта. Второй тип всегда возникает внезапно, на фоне полного благополучия. Редко ему может предшествовать короткий период какой-нибудь болезни. Исключением является артериальная гипертензия, которая возникает задолго до инфаркта. При первом тип всегда присутствует какое-либо заболевание.

5

Принципы терапии

На лечение инфаркта миокарда существенно не влияет его тип. Оно обязательно должно включать следующие пункты:

- Обезболивание. Стандарты подразумевают применение наркотических средств: Морфина, Фентанила.

- Антикоагулянты. Это гепарин и его производные. Он вводится в первые минуты и на протяжении всего острого, подострого периодов.

- Антиагреганты. Это аспирин, Плавикс (его аналоги, Брилинта, Клопидогрел).

- Нитраты. По стандартам”скрой помощи” используются растворы Изокета, Перлинганита или Изокрадина для капельного введения. Их непрерывно применяют на протяжении всего острого периода.

Фибринолитическая терапия (введение препаратов для рассасывания тромбов) при инфаркте второго типа обычно не проводится, поскольку существуют строгие показания для введения этих лекарств (Стрептокиназа, Альтеплаза, Метализе и др).

Дальнейшее лечение (после 4-8 недель после регистрации инфаркта) подразумевает пожизненный учет у кардиолога. Необходимо постоянно принимать антиагрегантные препараты, а также устранить основную причину состояния.

6

Осложнения

Наличие и выраженность осложнений зависят от причины инфаркта, времени начала оказания медицинской помощи, а также полноты ее объема. Чаще всего встречаются следующие:

- сердечная недостаточность;

- нарушения ритма;

- тромбоэмболии.

Сердечная недостаточность развивается в 99% случаев. Нарушения ритма и тромбоэмболии – реже.

Источник

Как показало новое исследование, представленное на проходившей 2-4 апреля 2016г. в Чикаго ежегодной научной сессии Американской коллегии кардиологов (ACC), пациенты, у которых впервые в жизни развивается инфаркт миокарда 2 типа (ИМ2Т), который связан с несоответствием между доставкой крови к миокарду и его потребностями, имеют примерно такой же, или даже худший прогноз, как и при «классическом» инфаркте миокарда 1 типа (ИМ1Т), который вызван разрывом бляшки.

В основу данного анализа легли материалы исследования «Архив взятой через катетер крови при сердечно-сосудистых заболеваниях» (Catheter Sampled Blood Archive in Cardiovascular Diseases, CASABLANCA), в которое был проспективно включен 1251 пациент, которому выполнялась коронарная или периферическая ангиография. В течение 3,4 лет наблюдения (медиана) было показано, что пациенты с ИМ2Т демонстрировали более высокую частоту тяжелых нежелательных сердечно-сосудистых событий, чем лица без ИМ2Т (100 событий против 17,6 событий на 100 человеко-лет; P<0,001), причем частота этих явлений была близка к ИМ1Т (78,9 событий на 100 человеко-лет; P=0,41).

После коррекции потенциальных искажений оказалось, что у пациентов с ИМ2Т был примерно в два раза выше риск последующих нежелательных событий (отношение рисков [ОР] 1,90;P<0,001) и сердечно-сосудистой смертности (ОР 2,16; P=0,001), а риск последующей смерти от любых причин практически утроился (ОР 2,96; P<0,001) по сравнению с популяцией без ИМ2Т.

На данный момент не существует общего консенсуса или научно-обоснованной стратегии лечения пациентов с ИМ2Т, однако в целом эти пациенты обычно ведутся более консервативно, чем пациенты с классическим ИМ1Т, вызванным разрывом атеросклеротической бляшки с последующим тромбозом. При этом эти пациенты нередко имеют более диффузное поражение коронарных артерий, чем при остальных типах инфаркта миокарда, и, должны получать высокоинтенсивную терапию статинами, антиагрегантами и бета-блокаторами. Авторы считают, что, хотя для решения вопроса о том, нужна ли таким пациентам реваскуляризация в таком же экстренном порядке, как и при ИМ1Т, нужны рандомизированные исследования, полученной ими информации достаточно, чтобы прикладывать все усилия к борьбе с факторами риска у этой категории пациентов. Комментаторы исследования также выразили свое согласие с тем, что основное ее значение заключается в демонстрации клинической значимости ИМ2Т, прогноз при котором не отличается от такового при 1 типе.

Следует иметь в виду, что по мере внедрения в практику более чувствительных методов определения маркеров повреждения миокарда частота выявления ИМ2Т увеличивается и по расчетам может достичь 50% популяции пациентов в отделениях неотложной помощи при использовании высокочувствительных тестов на тропонины. Для сравнения – при использовании креатинфосфокиназы-MB частота ИМ2Т среди пациентов с ОКС, которым требовалась реваскуляризация, составляла лишь 0,3%. В исследовании CASABLANCA при использовании тропонинов частота ИМ2Т составила 12,2%, что было сопоставимо с недавним шведским когортным исследованием, где этот тип был диагностирован у 7,1% госпитализированных в связи с острым инфарктом миокарда.

Как и ожидалось, пациенты с ИМ2Т в исследовании CASABLANCA имели существенные атеросклеротические поражения коронарных артерий, при этом у большинства хотя бы одна крупная коронарная артерия была сужена не менее чем на 30%. Кроме того, было показано, что они обладают достаточно сложным клиническим фенотипом. Пациенты с ИМ2Т по сравнению с участниками без ИМ2Т были старше (в среднем 71,3 года против 66,2 лет); имели больше других кардиологических диагнозов, включая фибрилляцию предсердий (31,6% против 17%), сердечную недостаточность (36,8% против 18,2%) и ранее перенесенный инфаркт миокарда (34.2% vs 22%); а также чаще имели артериальную гипертензию (86,2% против 74%), сахарный диабет (46,7% против 25,2%) и хронические заболевания почек (34,2% против 10,5%). Несмотря на более агрессивное медикаментозное лечение, ИМ2Т возникал чаще, чем ИМ1Т, и нередко рецидивировал.

Прочие исходные предикторы ИМ2Т включали повышение уровня N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP), цистатина C (биомаркер нарушения функции почек) и глюкозы в крови.

Наконец, авторы отмечают, что в рамках 2 типа инфаркта миокарда можно вычленить различные подкатегории пациентов. Например, согласно определению, ИМ2Т имеет относительно молодой пациент с значительной тахикардией и признаками повреждения миокарда вследствие возрастания потребности в кислороде в этой ситуации. При этом ко 2 типу инфаркта миокарда будет относится и повреждение миокарда из-за роста напряжения стенок у очень пожилого пациента с каким-либо острым заболеванием. Очевидно, что это будут два совершенно разных пациента с разным прогнозом, и требующие различного подхода.

Источник

Инфаркт – это атрофическое изменение участка миокарда с высоким риском некроза поврежденных тканей и последующим их рубцеванием. Развивается при нарушении кровообращения в сердечной мышце с обтурацией коронарных сосудов тромбом. Представляет собой тяжелую форму ишемической болезни сердца и проявляется жгучей, давящей, колющей болью в области грудины и окружающих структур. Требует экстренной госпитализации с оказанием неотложной помощи.

Причины развития инфаркта

Основные причины инфаркта миокарда – атеросклероз сосудов сердца, повышенная вязкость крови с формированием тромба и спазм венечных артерий. Провоцируют и усугубляют развитие этих причин следующие факторы:

- гормональные нарушения и сбои – климакс, сахарный диабет;

- длительный прием некоторых медикаментов – гормональных препаратов (оральные контрацептивы, кортикостероиды), жирорастворимых витаминов, гемостатиков;

- гипертония;

- курение – вредная привычка вызывает сужение сосудов и кислородное голодание тканей;

- ожирение и нарушение липидного обмена в целом – изменение липидограммы крови в сторону повышения липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) приводит к образованию атеросклеротических бляшек и атеросклерозу сосудов, в том числе коронарных;

- малоподвижный образ жизни;

- злоупотребление алкоголем провоцирует ослабление сердечной мышцы;

- частые стрессы и психологическое напряжение на фоне повышенной эмоциональной восприимчивости и ИБС.

Инфаркт миокарда: симптомы и признаки

Развитие симптомов зависит от формы инфаркта, его обширности и типа проявлений.

Самое важное для пациента – умение распознать симптомы предынфарктного состояния. Это поможет своевременно среагировать и предпринять спасительные меры.

Первые признаки инфаркта:

- выраженная стенокардия;

- одышка;

- затрудненное дыхание;

- болезненность в животе;

- головная боль;

- неприятные ощущения в области груди – чувство сжатия, давления;

- дискомфорт в верхней части тела;

- ощущение тревожности и сильного беспокойства, бессонница.

Предынфарктная стадия наблюдается в 50% случаев. Длиться она может от 2-3 суток до нескольких недель.

Вслед за ней начинается собственно острый инфаркт миокарда, который состоит из нескольких стадий.

Острейшая стадия – проявляется сильной резкой загрудинной болью, которая отдает в шею, руки, под лопатки. Характер боли может быть жгучим, распирающим. К общим прединфарктным симптомам добавляются повышенное потоотделение (пот липкий, холодный), приступы панической атаки, тошнота, рвота, бледность покровов и слизистых, резкие скачки давления, головокружение с потерей сознания.

Острая стадия – наиболее опасный и решающий период развития инфаркта, длится несколько суток. В этот период может произойти:

- разрыв сердечной мышцы;

- закупорка коронарного сосуда тромбом;

- нарушение кровообращения мозга.

Повышается температура тела, резко возрастает уровень лейкоцитов.

Подострая стадия – начало затихания патологического процесса, может занимать до 1 месяца. В это время необходимо добиться снижения температуры и уровня лейкоцитов до нормальных значений, восстановить кровообращение, запустить процессы регенерации тканей и не допустить развития постинфарктного синдрома.

Постинфарктная стадия – завершающий этап развития патологии с периодом активного формирования рубцовой ткани на месте повреждения. Именно на этой стадии следует ждать возможных осложнений. Если все проходит благополучно, состояние пациента быстро приходит в норму.

Внимание! Без должного ухода и репаративной терапии у 35% пациентов в течение 3-х лет может наблюдаться повторный инфаркт.

Формы и типы поражений миокарда

В зависимости от объема повреждений различают:

- мелкоочаговый инфаркт – поражает небольшой участок миокарда и редко ведет к тяжелым последствиям;

- крупноочаговый инфаркт – симптомы более серьезные, поражение значительной площади сердечной мышцы требует длительного лечения, часто приводит к осложнениям и в течение 6-12 недель может рецидивировать, возможен летальный исход.

С учетом особенностей симптоматики различают:

- ангинозную форму – с выраженной стенокардией и болезненными ощущениями в области горла;

- астматическую форму – с сильной одышкой и загрудиной болью, которые быстро переодят в удушье и сердечную астму. Сопровождается отеком легких, посинением губ, сильным кашлем и хрипами;

- гастралгическую форму – проявляется неспецифической колющей болью во всем животе и напоминает приступ язвенной болезни. Наблюдаются характерные кишечные реакции: тошнота, рвота, отрыжка, вздутие живота, диарея. Как правило, развивается при сильном физическом и психическом истощении;

- церебральную форму – с отсутствием боли в области сердца и общим набором симптомов прединсультного состояния: головные боли, головокружение, тошнота, рвота. онемение или паралич рук, замедленная речь;

- аритмическую форму – с выраженной аритмией и снижением артериального давления; сопровождается кардиогенным шоком, который вызывает снижение сократительной способности миокарда с высоким риском смертельного исхода. Ситуацию усугубляет сложности выявления данной формы с помощью ЭКГ;

- отечную форму – наблюдается обширный отек тканей организма с увеличением печени. Часто развивается у людей с сердечной недостаточностью;

- безболевую форму – когда болезненные ощущения в организме отсутствуют полностью или сильно сглажены;

- малосимптомную форму – может проявляться только выраженной усталостью и сонливостью. Считается самым опасным вариантом инфаркта, так как диагностируется слишком поздно для успешного исхода лечения.

Осложнения

Если обструкцию коронарного сосуда вовремя не устранить, участок мышечной ткани отмирает и замещается рубцовой тканью. Это провоцирует развитие целого ряда сердечных патологий:

- аритмия – если при инфаркте миокарда наблюдается повреждение участка проводящей системы сердца, происходит «короткое замыкание» с нарушением сердечного ритма различной степени тяжести;

- сердечная недостаточность – при обширном поражении возникает недостаток мышечной ткани для полноценного сокращения сердца и циркуляции крови; возникают одышка, усталость, отеки;

- патологии работы клапанов – при поражении близрасположенных участков миокарда;

- остановка сердца – при ослаблении мышечной ткани, особенно при повторном инфаркте, возможны разрывы миокарда с мгновенным летальным исходом.

Постинфарктный синдром, или синдром Дресслера – осложнение с аутоиммунным механизмом развития. Возникает на 2-й неделе от начала приступа с частотой 3-4%. Организм начинает воспринимать клетки сердечной мышцы как чужеродные и атакует их, вызывая аутоиммунные плевриты, перикардиты, пневмониты, синовииты с выраженным повышением температуры тела до 39 С и общей слабостью организма. Риск возникновения патологии особенно высок при обширных и повторных инфарктах.

Диагностика инфаркта

Своевременный и грамотный диагноз способен спасти жизнь пациенту. При немедленно начатом лечении есть шанс восстановить функциональную активность сердца даже при обширном поражении.

Внимание! При врачебном опросе очень важно описывать любые субъективные ощущения, даже самые незначительные. Также необходимо предоставить исчерпывающую информацию о своем здоровье в целом.

Основные методы диагностики – инструментальное обследование и лабораторные тесты.

Проводят:

- ЭКГ – график с рабочими характеристиками сердечных структур помогает выявить основную зону инфаркта; определяет частоту и ритм сердцебиения, наличие тромбоэмболий, изменений сердечной мышцы и др;

- эхокардиографию (УЗИ) – выявляет сбой сократимости сердечной мышцы и локализацию патологического очага;

- сцинтиграфию миокарда (радиоизотопное исследование) – принцип работы метода в том, что радиоизотопное вещество накапливается в зоне повреждения;

- коронарографию – определяет состояние сосудов сердца и наличие тромбов;

- позитронно-эмиссионную томографию – для выявления участков мышечной ткани с нарушением кровообращения;

- МРТ, КТ – для формирования общей картины структур сердца – размер, состояние камер, наличие гипертрофий, тромбов.

Лабораторные исследования включают общий и биохимический анализ крови, а также тесты с определением кардиоспецифических маркеров – ферментов, которые высвобождаются в кровь при повреждении тканей сердечной мышцы.

Кардиоспецифические тесты:

- тропониновый тест – наиболее чувствителен при остром процессе, стандарт быстрого выявления некротических изменений в сердечной мышце. Чем выше концентрация, тем больше очаг некрозных изменений. Уровень фермента начинает повышаться через 3-4 часа после приступа и достигает пиковых значений через 48 часов;

- миоглобиновый тест – миоглобин начинает повышаться через 2-3 часа и достигает максимума через 10 часов, его концентрация зависит от пола – у мужчин она при равном объеме поражений будет выше;

- лактатдегидрогеназный тест – определяет уровень ЛДГ-1, который выбрасывается в кровь через 8 часов после приступа и достигает наибольших значений через 3 суток;

- креатинфосфокиназный тест – выявляет МВ-фракцию креатинфосфатокиназы; ее значения повышаются через 4-8 часов, достигая максимума через сутки, но быстро опадают;

- аспартатаминотрансферазный (АСТ) тест – наименее специфичный тест, так как АСТ в больших количествах содержится в других органах и тканях; применяют как дополнительный показатель острого состояния. при котором его уровень может повысится в 5-20 раз от нормы.

Общий и биохимический анализы крови выявляют:

- увеличение уровня лейкоцитов;

- повышение СОЭ;

- «воспалительные» белки – С-белок, фибриноген, гамма-глобулин и др.

Лечение

Для получения наилучшего результата, лечение инфаркта миокарда следует начинать как можно скорей. Базовые мероприятия проводят сразу после госпитализации, до окончания основной диагностики:

- устраняют болевой синдром – используют медикаментозную терапию с использованием различного спектра лекарственных средств – начиная от нитроглицерина (подъязычно, внутривенно) и заканчивая инъекциями морфина;

- восстанавливают кровообращение – применяют тромболитики, антикоагулянты, антиагреганты.

Дальнейшая терапия, в зависимости от данных обследования, направлена на предупреждение и устранение аритмий, кардиогенного шока, сердечной недостаточности. Назначают прием антиаритмических средств, спазмолитиков, седативных препаратов, адреноблокаторов и т.п.

Первая помощь при инфаркте

При обнаружении симптомов прединфарктного состояния или свершившегося инфаркта, первое, что следует сделать – вызвать «скорую помощь»:

- 103 – телефон медслужбы;

- 112 – единый номер экстренных служб.

Эти номера действуют как для мобильных, так и для стационарных телефонов.

До прибытия кардиобригады:

- отстраните пострадавлшего от любой физической нагрузки;

- уложите его в постель, слегка приподняв изголовье;

- ослабьте стягивающую одежду – расстегните ворот блузки/рубашки, ремень, снимите узкую обувь;

- постарайтесь успокоить человека – поговорите с ним, дайте выпить воды;

- если нет негативной реакции на аспирин, дайте 1-2 таблетки, чтобы замедлить рост тромба;

- обеспечьте доступ свежего воздуха в помещение – откройте окна, двери;

- контролируйте АД и пульс, дожидаясь приезда «скорой»;

- при потере сознания выполняйте сердечно-легочную реанимацию.

Важно! При высоком АД, если пострадавший принимает нитроглицерин, положите под язык таблетку. Если пациент не сталкивался с этим препаратом, а также при невысоких значениях АД, использование нитроглицерина может сильно «уронить» давление.

Профилактика

Учитывая тяжесть последствий инфаркта, намного перспективнее направить свои усилия на его предотвращение. В список основных профилактических мер входят:

- коррекция рациона питания – исключите жирные, жареные, копченые, соленые и сладкие блюда; отдавайте предпочтение растительным маслам с высоким содержанием ЛПВП (льняное, горчичное, кедровое), свежей рыбе и морепродуктам, свежим овощам, фруктам, ягодам, орехам и семенам, цельнозерновым крупам, мясу, птице и молочным продуктам с низким процентом жирности;

- поддержание режима физической активности – занимайтесь кардиотренировками, фитнесом, плаванием; практикуйте вечерние прогулки или пробежки, старайтесь почаще бывать на свежем воздухе – это не только способствует сжиганию жиров, но и укрепляет сердечную мышцу, поддерживает сосуды в тонусе;

- откажитесь от вредных привычек;

- старайтесь избегать длительных стрессов и психологических перегрузок;

Периодически отслеживайте показатели липидограммы, уровень сахара, значения артериального давления.

На заметку! Диабет тесно связан с атеросклерозом – там, где имеется одна патология, незримо присутствует тень другой. Поэтому для тех, кто находится в зоне риска, следует утроить внимание за показателями крови.

И, конечно же, не забывайте о профилактических осмотрах у специалиста.

Источник