Хоботковый рефлекс при инсульте

Уже сразу после рождения каждый малыш обладает целым набором врожденных рефлексов. Их проявление указывает на нормальное развитие организма. Все эти безусловные рефлексы, а их более семидесяти, направлены на то, чтобы ребенок быстрее адаптировался к условиям существования в этом мире. Одним из врожденных считается хоботковый рефлекс. Что это такое и может ли он проявляться у взрослых, рассмотрим более подробно.

Общая информация

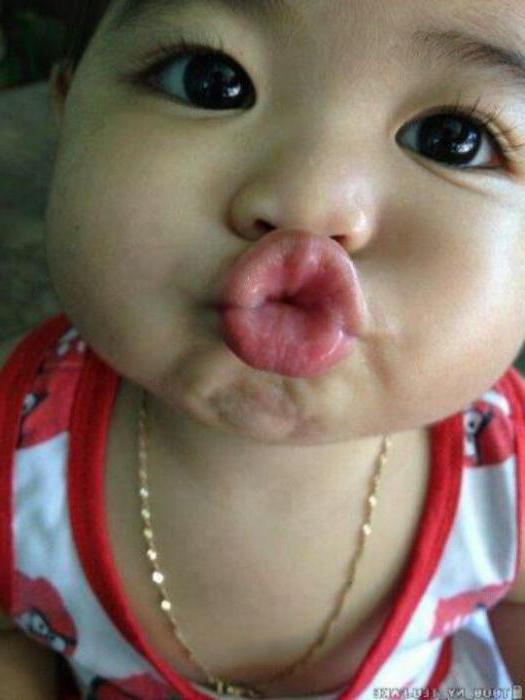

Одним из необходимых и наиболее важных автоматизмов является хоботковый рефлекс. Это сокращение мышц вокруг рта происходит автоматически, если прикоснуться кратковременно к губам. Реакция на такое прикосновение — вытягивание губ в трубочку, напоминающую хоботок. Отсюда и появилось такое название. В первые месяцы жизни сосательный акт играет большую роль, он просто необходим, хоботковый рефлекс Бехтерева относится к компонентам сосания. Впервые описал этот рефлекс русский великий невролог В. Бехтерев в начале прошлого века.

В неврологии при проверке данного рефлекса выявляют определенные соответствия возрастным нормам, а также различные патологии в работе нервной системы.

Маленький беззащитный малыш уже при рождении получает безусловные рефлексы, которые дают ему возможность выжить, освоиться. Врожденные рефлексы в норме пропадают уже в первые три-пять месяцев. На их место приходят новые – условные. Родители должны знать, какими рефлексами обладают новорожденные. Знания помогут предотвратить развитие различных серьезных заболеваний. Хоботковый, как, впрочем, и сосательный, являются одними из главных в перечне врожденных рефлексов и участвуют в процессе питания.

Рефлексы у новорожденных

Основными врожденными рефлексами, которые действуют в первые месяцы жизни, считаются следующие:

- глотательный;

- сосательный;

- хоботковый;

- поисковый;

- верхний защитный;

- рефлекс Бабкина.

По этим рефлексам педиатр может определить, как развивается ребенок, как действует его нервная система. Благодаря им можно понять поведение малыша. Отсутствие какого-либо рефлекса может указывать на развитие в организме патологий. В то же время долгое неугасание автоматизма также должно настораживать.

Сосательный рефлекс. Данный рефлекс новорожденного проявляется на любое раздражение во рту, будь то сосок, соска и даже палец. При присутствии чего-либо ребенок тут же начинает совершать сосательные движения. Этот важный рефлекс присущ каждому здоровому и доношенному младенцу. Сохраняется рефлекс на протяжении всего первого года жизни.

Поисковый рефлекс. При нежном и осторожном поглаживании уголка рта у малыша, он опускает нижнюю губу и начинает отклонять язык в раздражающую сторону, активно искать материнскую грудь. Важный момент: если проверяется именно поисковый рефлекс, не прикасайтесь к самими губам, так сработает у ребенка хоботковый рефлекс. Прикосновение должно быть очень легким. При сильном раздражении, дискомфорте малыш, наоборот, отвернет голову в противоположную сторону. Рефлекс срабатывает до пяти месяцев, иногда присутствует дольше.

Хоботковый рефлекс у детей

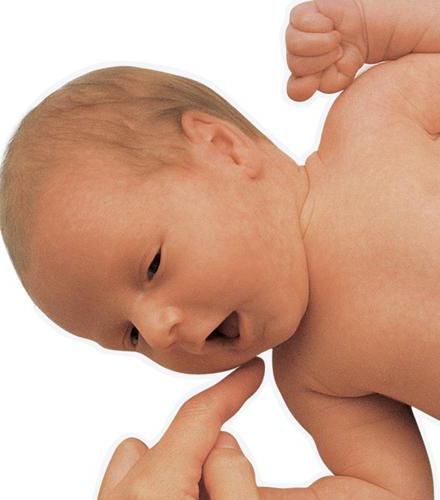

У новорожденных проявление данного рефлекса наблюдается в виде специфического выпячивания губ трубочкой. Проявляется это в ответ на раздражение путем кратковременного резкого касания пальцем зоны верхней губы. Тест может проводить как доктор, так и сама мама. Автоматическое сокращение круговой мышцы рта обуславливает проявление хоботкового рефлекса. На фото можно рассмотреть, как малыш складывает губки «бантиком». Круговая мышца является ключевым мускулом, который именуется сосательным. Как считают педиатры, хоботковый рефлекс в норме присутствует у младенца до трех месяцев, затем начинает угасать. Но есть мнение, что этот рефлекс представляет защитно-приспособительную реакцию и может оставаться у ребенка до трех лет.

Хоботковый рефлекс у взрослых

Если рассматриваемый рефлекс присутствует у взрослых, то это свидетельствует о патологиях, деформировании структуры головного мозга. Невролог может заподозрить следующее:

- инсульт;

- черепно-мозговую травму;

- бульбарный синдром;

- энцефалопатию.

Хоботковый рефлекс у взрослого человека часто указывает на оральный автоматизм. Также есть вероятность обнаружить диагностированный псевдобульбарный паралич. Симптомы эти могут выявляться при диффузном поражении головного мозга. В группу риска включаются психически нездоровые люди, а также лица, страдающие каким-либо невропатическим расстройством. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо регулярно проходить обследования в кабинете невролога. Доктор должен уделять особое внимание данному механизму.

Данный рефлекс не всегда может указывать на патологию. У людей пожилого возраста, которые следят за собственным здоровьем, он иногда может умеренно выражаться.

Оценка норм развития у новорожденных

Как определяется норма развития хоботкового рефлекса у новорожденного? Данный рефлекс должен проявляться уже вскоре после рождения. Он указывает на полноценность развития ребенка. Благодаря пробе врач может делать выводы о соответствии физиологическим нормам. Если присутствовали какие-то травмы при родоразрешении, возможно присутствие каких-либо мозговых нарушений. В таких случаях нарушаются безусловные рефлексы. Бывает так, что хоботковый рефлекс проявляется примерно на седьмые сутки после рождения, до этого он вообще отсутствовал. Диагностика данного симптома в сумме с другими показателями дает неврологу возможность оценить неврологический статус развития.

Выявление патологий у ребенка

Многие педиатры считают, что в норме вытягивание губ в трубочку (хоботковый рефлекс) должно пропадать к третьему месяцу жизни. Если такая реакция присутствует в дальнейшем развитии, то это может указывать на наличие каких-либо поражений в головном мозге. На патологию может указывать также и асимметрия губ, вытянутых в трубочку, а также полное отсутствие хоботкового рефлекса на первых месяцах жизни.

Следует заметить, что у здоровых детей до года, иногда и до трех лет наблюдался данный рефлекс. В таких случаях он характеризовался как защитно-приспособленческая реакция.

Выявление патологий у взрослых

На приеме невролог производит выявление патологий посредством проверки наличия хоботкового рефлекса. Если человек развивается нормально, то младенческие, врожденные рефлексы ему не требуются. Они отмирают еще в детстве, и на смену им приходят другие, условные. При положительной реакции на хоботковый рефлекс невролог должен насторожиться. Возможно, у пациента существуют нарушения в работе головного мозга, связано это может быть с черепно-мозговыми травмами, с бульбарным синдромом или присутствием инсульта.

При выявлении подобных реакций доктор направляет пациента на дополнительное обследование. Лучше всего, если будет назначена МРТ головного мозга. Грамотные диагносты после проведения процедуры напишут заключение и обрисуют точную картину того, что происходит. Вовремя установленный диагноз позволит начать правильное своевременное лечение и решить проблему. Данный рефлекс может в норме слабо выражаться у людей преклонных лет, это связано с постепенным угасанием четкой деятельности головного мозга.

Диагностика

Хоботковый рефлекс исследуется неврологом на приеме у взрослого пациента либо при проверке физиологического развития новорожденного или младенца первого года жизни. Исследование имеет несколько этапов, изучив которые, каждый родитель сможет самостоятельно проверить наличие хоботкового рефлекса у собственного ребенка, в случаях если есть какие-либо подозрения и беспокойства.

Итак, для диагностики следует выполнить следующее:

- Для начала необходимо подготовить помещение, в котором будет проводиться исследование.

- Комфортная температура должна составлять от 25 до 27 градусов.

- Комнатное освещение нужно обеспечить таким образом, чтобы в помещении было светло, но не было яркого раздражающего света.

- Поверхность, на которой будет размещен малыш, должна быть приятной, мягкой, но в то же время не прогибаться.

- Ребенок должен быть подготовлен. Покормить его нужно за 1-2 часа до процедуры. Он должен быть бодр, но в то же время спокоен.

- Определите визуально ту область верхней губы, к которой нужно будет прикоснуться.

- Совершите несколько легких постукивающих движений, при этом ни в коем случае не применяйте силу.

- При нормальной реакции губки младенца должны принять форму хоботка, трубочки. Реакция может сопровождаться одновременным выдвиганием вперед нижней челюсти, а также глотательными движениями.

У детей, которые уже могут выполнять указания доктора, диагностика проводится по типу взрослых, то есть с применением специального неврологического молоточка. Доктор просит пациента прикрыть глаза, потом положить указательный палец на верхнюю губу. По нему доктор слегка постукивает молоточком. На данные действия реакция должна отсутствовать. Если таковая имеется, значит, невролог может заподозрить какие-то патологии в деятельности головного мозга. Хоботковый рефлекс может быть проявлением очаговых поражений задней части лобной доли головного мозга.

Заключение

В заключение нужно отметить, что хоботковый врожденный рефлекс является важным показателем правильного развития новорожденного ребенка. Если рефлексы у малыша задерживаются, это обуславливается целым рядом причин, возможно, травмами. Правильная диагностика, своевременное обнаружение патологий дают шансы на успех в реабилитации не только у детей, но и у взрослых.

Источник

Псевдобульбарный синдром – нарушение функции мышц (парез, паралич), иннервируемых IX, Х и XII парами черепных нервов в результате двусторонннего поражения центральных мотонейронов и корково-ядерных путей, идущих к ядрам этих нервов.

В основе возникновения псевдобульбарного синдрома лежит билатеральное повреждение надъядерной иннервации бульбарного моторного нейрона. При псевдобульбарном, как и при всяком центральном, параличе не наблюдаются атрофии, реакции перерождения и фибриллярных подергиваний мышц языка. Корково-ядерные проводники могут повреждаться на различных уровнях, чаще во внутренней капсуле, мосту мозга. Возможно развитие псевдобульбарного синдрома и при одностороннем выключении кровотока в крупной церебральной артерии, вследствие которого в противоположном полушарии также снижается кровоток (так называемый синдром обкрадывания), и развивается хроническая гипоксия мозга.

Клинически псевдобульбарный синдром характеризуется:

•расстройством глотания – дисфагией

•нарушением артикуляции – дизартрией или анартрией

•изменением фонации – дисфонией (осиплостью)

•парез мышц языка, мягкого неба и глотки не сопровождается атрофией и выражен значительно меньше чем при бульбарном параличе

•оживлением глоточного, нижнечелюстного рефлексов, вызываются рефлексы орального автоматизма (хоботковый, ладонно-подбородочный, сосательный и т.д.), которые связаны с сопутствующим нарушением функции центральных мотонейронов и корково-ядерных путей к ядрам лицевого и тройничного нервов

•больные вынуждены принимать пищу медленно, поперхиваются при глотании из-за попадания жидкой пищи в нос (парез мягкого неба)

•отмечается слюнотечение

•часто сопутствуют приступы насильственного смеха или плача, которые не связаны с эмоциями и возникают вследствие спастического сокращения мимических мышц

•могут наблюдаться слабодушие, нарушение внимания, памяти с последующим снижением интеллекта

Клинически выделяют следующие варианты псевдобульбарного синдрома:

•кортико-субкортикальный (пирамидный) вариант – проявляется параличом жевательных мышц, мышц языка и глотки

•стриарный (экстрапирамидный) вариант – проявляется дизартрией, дисфагией, мышечной ригидностью и гипокинезией

•понтинный вариант – проявляется дизартрией, дисфагией, также у больных с этой формой выявляется парапарез с центральным параличом мышц, иннервируемых V, VII и VI парами черепных нервов

•наследственный (детский) вариант – является одним из слагаемых комплекса неврологических проявлений, обусловленных генетическим нарушением метаболизма головного мозга с дегенерацией пирамидных нейронов; детская форма псевдобульбарного синдрома развивается в результате родовой травмы головного мозга или перенесенного внутриутробного энцефалита и характеризуется сочетанием псевдобульбарного синдрома со спастическими дипарезами, хореическими, атетоидными или торсионными гиперкинезами

Наиболее частой причиной псевдобульбарного синдрома являются сосудистые заболевания головного мозга (двусторонние неврологические нарушения возникают после повторных ишемических или геморрагических инсультов, следствием которых является образование множественных мелких очагов поражения в полушариях головного мозга), рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, тяжелая черепно-мозговая травма. Среди редких причин его возникновения можно упомянуть каротидную диссекцию и кровоизлияние в мозжечок. Развитие псевдобульбарного синдрома возможно и при ятрогенных причинах, в частности при использовании вальпроатов. Причиной псевдобульбарного синдрома может быть также диффузное поражение сосудов мозга при васкулитах, например сифилитическом, туберкулезном, ревматическом, узелковом периартериите, системной красной волчанке, болезни Дегоса. Кроме того, псевдобульбарный синдром наблюдается при перинатальных повреждениях головного мозга, поражении корково-ядерных трактов при наследственно-дегенеративных заболеваниях, болезни Пика, болезни Крейтцфельдта-Якоба, постреанимационных осложнениях у лиц, перенесших гипоксию головного мозга. В остром периоде церебральной гипоксии псевдобульбарный синдром может развиться вследствие диффузного поражения коры полушарий головного мозга.

Рассмотрим подробнее симптомы, составляющие клиническую картину псевдобульбарного синдрома.

Насильственный смех и плач

Смех не имеет похожего эквивалента у животных. Возможность смеяться появляется у ребенка на 2-3-м месяце жизни, гораздо позже, чем возможность плакать или улыбаться. При этом улыбка появляется при закрытом рте – в отличие от смеха, который всегда связан с открыванием рта. Движения во время эпизода смеха (поднятие верхней губы, углов рта, глубокий вдох, прерывающийся короткими выдохами) потенцируются из бульбарного центра, находящегося под контролем коры головного мозга. В нормальном состоянии определенный внешний стимул вызывает cоответствующий эмоциональный ответ в рамках когнитивного и эмоционального контекста. При этом компоненты эмоционального ответа и смеха, и плача стереотипны и запрограммированы.

В настоящее время считается, что смех продуцируется из так называемого «центра смеха», располагающегося в нижних отделах ствола. Кора и лимбическая система через интегративные волокна, расположенные около гипоталамуса, ингибируют тонический компонент в «центре смеха». Таким образом, произвольные (корковые) и непроизвольные (лимбические) влияния взаимодействуют в центре смеха, расположенного в нижних отделах моста. При нарушении этих взаимодействий возникает патологический смех. Кроме того, располагающиеся в верхних отделах ствола очаги также приводят к появлению насильственного смеха и плача, поскольку происходит поражение надъядерных путей благодаря исчезновению коркового и лимбического ингибирующего влияния на центр смеха. Согласно этой гипотезе, мозжечок также оказывает ингибирующее влияние на нисходящие надъядерные пути. В настоящее время также подчеркивается значительная роль мозжечка в возникновении псевдобульбарного синдрома. Считается, что именно мозжечок ответствен за возникновение патологического смеха и плача. Согласно этим взглядам, псевдобульбарный синдром возникает при нарушении связи высших ассоциативных участков с мозжечком. Показана роль передней цингулярной (поясной) извилины в появлении нормального смеха, находящейся под корковым контролем и вовлеченной в продукцию эмоционального компонента. Кроме того, несомненна роль амигдаловидного участка, каудальной части гипоталамуса, центрального координаторного центра эмоциональных проявлений, являющегося эффектором смеха, вентрального мостового центра, координирующего эмоциональную вокализацию смеха. Также необходимо отметить влияние билатеральных кортико-бульбарных путей, тонически подавляющих смех.

Насильственный смех и плач являются стереотипными, не провоцируются внешними стимулами и длятся менее 30 секунд.

Патогенетическим фактором возникновения патологического смеха и плача принято считать нейротрансмиттерный дефект:

•Серотонинергический дефицит – наибольшую роль отводят именно серотонинергическому дефициту, так как именно при назначении селективных ингибиторов обратного захвата серотонина достигается значительный положительный эффект, независимо от причины, вызвавшей появление данного симптома. При насильственном смехе и плаче имеется нарушение серотонинергических путей в результате поражения дорсального и медиального ядер шва. Именно серотонинергический дефицит играет ведущую роль в возникновении эмоциональных нарушений, так как данные волокна распространяются от ядер шва до базальных ганглиев, также серотониновые рецепторы были найдены в бледном шаре. Очаги, расположенные дорсально в бледном шаре, являются частой причиной возникновения эмоциональной лабильности, а также насильственного смеха и плача. Внутренняя часть бледного шара располагается кзади от дорсальной части заднего бедра внутренней капсулы. Таким образом, дорсально расположенные небольшие лентикуло-капсулярные очаги более часто приводят к эмоциональной лабильности, так как при этом поражаются серотонинергические волокна. В частности, именно дорсально расположенные лентикуло-капсулярные очаги наиболее часто вызывают эмоциональную лабильность у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.

•Дофаминергический дефицит – показано, что отмечается положительный эффект в отношении патологического смеха и плача при назначении леводопы и амантадина у пациентов с болезнью Паркинсона. Имеются свидетельства положительного эффекта леводопы и амитриптилина в лечении эмоциональной дисфункции. Это говорит о том, что недостаток дофамина является также важным в возникновении нарушений подобного рода.

•Норадренергический дефицит – показано, что норадреналин также вовлечен в механизм возникновения патологического смеха и плача. Однако до сих пор непонятно, каким образом недостаток этих нейротрансмиттеров влияет на эмоциональный дефект, и почему очаги, поражающие приблизительно похожие зоны скорлупы, у разных больных вызывают различную степень эмоциональных нарушений.

Помимо двусторонних поражений головного мозга, преходящий смех и плач могут быть проявлением односторонних очагов вне внутренней капсулы или вентральных мостовых участков, например при гемангиоперицитоме, сдавливающей правую ножку мозга, или глиобластоме в прероландовой борозде.

У 1/3 пациентов появление патологического смеха связывают с острым нарушением мозгового кровообращения в системе средней мозговой артерии и левой внутренней сонной артерии. Имеется описание насильственного смеха и плача у пациентов с инсультами передней и латеральной части височной доли. Определенная роль отводится поясной извилине и базальной височной коре. Предполагается, что передняя цингулярная (поясная) извилина вовлечена в моторный акт смеха, в то время как базальная височная кора – в эмоциональную составляющую смеха. Эмоциональная лабильность встречается после унилатерального инсульта, особенно при фронтальной или височной локализации очага. Возможно, смех и плач (моторная экспрессия эмоций) находятся под влиянием зоны Брока 21. Считается, что патологический смех и плач появляются при повреждении локомоторных речевых участков левой церебральной гемисферы. Патологический смех чаще появляется при поражении левой гемисферы, тогда как патологический плач – правой. Подчеркивается, что правосторонняя локализация патологических очагов особенно значима в возникновении эмоциональных нарушений у пациентов с псевдобульбарным синдромом. Возможно это связано с тем, что именно справа по результатам позитронной эмиссионной томографии имеется меньшее количество серотонинергических волокон. Пациенты с эмоциональными нарушениями часто имеют патологические очаги, расположенные справа в таламусе.

У пациентов с лентикуло-капсулярными очагами более часто развивается эмоциональная лабильность, чем депрессия. При локализации очагов во внутренней капсуле и перивентрикулярно в белом веществе достоверных изменений в эмоциональном фоне не прослеживалось. Считается, что именно очаги, возникшие после лентикуло-капсулярных инфарктов, являются частой причиной возникновения патологического смеха и плача или эмоциональной лабильности. Поэтому локализация очагов является основным фaктором в возникновении эмоциональных нарушений и патологического смеха и плача.

Патологический смех и плач могут быть также результатом односторонних очагов при отсутствии других клинических признаков псевдобульбарного паралича. Описаны случаи возникновения патологического смеха у пациентов, перенесших 1-2 мес назад унилатеральные субкортикальные инфаркты, включающие стриато-капсулярную область, а также унилатеральные инфаркты в лентикуло-капсулярной области, в левой мосто-мезенцефальной области, а также инфаркты моста при стенозе основной артерии.

Рефлексы орального автоматизма

Одним из наиболее частых проявлений псевдобульбарного синдрома являются рефлексы орального автоматизма. Они присутствуют в неонатальном периоде и тормозятся по мере развития ЦНС, обычно к 1,5-2 годам, и наблюдаются у взрослых только при различных по патогенезу поражениях ЦНС, когда теряется корковое ингибирование. Их появление у взрослых связывают с поражением коры, подкоркового белого вещества, ядер мозжечка. При неврологическом обследовании необходимо особо оценить наличие таких рефлексов, как ладонно-подбородочный, хватательный, хоботковый, определить степень их выраженности.

Рефлексы орального автоматизма можно распределить на три группы:

•хватательные – хватательный, сосательный, хоботковый (встречаются при умеренной и тяжелой патологии головного мозга)

•ноцицептивные, возникающие на болевой стимул – ладонно-подбородочный, глабеллярный (встречаются в основном при умеренной степени поражения ЦНС)

•рефлексы, которые не соответствуют ни первой, ни второй группе – корнеомандибулярный

Палмоментальный рефлекс (ладонно-подбородочный). При проведении по возвышению тенара на ладони от проксимальных участков к дистальным появляется ипси- или контралатеральное сокращение подбородочной мышцы. Обычно триггерной зоной является ладонь, но могут быть и другие зоны руки, туловища или ступни. Встречается почти у 1/3 здоровых молодых людей и у 2/3 лиц старше 50 лет. Механизм возникновения ладонно-подбородочного рефлекса: афферентами, возможно, являются ноцицептивные и тактильные сенсорные волокна из возвышения тенара и пальцев, без вовлечения проприоцептивных волокон Iа типа; эфферентный путь – это лицевой нерв. Однако центральные механизмы этого рефлекса до сих пор не определены, предполагается участие таламического ядра. Связи из стриатума с таламусом могут модулировать характеристики этого рефлекса при паркинсонизме. При этом наличие тремора и деменции не оказывает модифицирующего влияния на ладонно-подбородочный рефлекс у данной группы пациентов (поллико-ментальный рефлекс является разновидностью ладонно-подбородочного, впервые был описан S. Bracha в 1958 г. у пациента с очагом в премоторной зоне лобной коры; появляется при раздражении ладонной поверхности концевой фаланги большого пальца – возникает сокращение ипсилатеральной подбородочной мышцы; в противоположность ладонно-подбородочному этот рефлекс довольно редко встречается у людей после 50 лет, а у лиц до 50 лет лишь в 5% случаев)

Хватательный рефлекс. Недавние работы показали, что его появление связано с повреждением передней цингулярной извилины, моторной коры или более глубоких отделов белого вещества. При очагах в контралатеральной моторной области происходит снижение ингибирующего влияния первичной моторной коры, при очагах в контралатеральной передней цингулярной извилине происходит нарушение модулирующего влияния этого же участка премоторной области на этой стороне. Этот рефлекс описывают как сильное схватывание (происходит флексия пальцев и приведение большого пальца) вложенного объекта в руку при определенном давлении от ульнарной поверхности к радиальной. Сходный рефлекс можно получить при штриховом раздражении подошвы. Хватательный рефлекс появляется очень редко у людей без заболеваний ЦНС и практически всегда отсутствует у здоровых молодых людей.

Сосательный рефлекс. Проявляется сосательными движениями при раздражении угла рта. Происхождение этого рефлекса связано с поражением пирамидного пути. Tрадиционно его наличие связывают с поражением лобных долей, однако в настоящее время – чаще с диффузным поражением ЦНС и лобно-подкорковым поражением. Встречается в 10-15% случаев у клинически здоровых лиц в возрасте от 40 до 60 лет, и в 30% случаев – у лиц старше 60 лет.

Хоботковый рефлекс. Хоботковый рефлекс проявляется вытягиванием губ в трубочку при поколачивании по верхней губе. Eго возникновение связывают с поражением лобных долей, однако в настоящее время считается, что он в большей мере отражает диффузное поражение ЦНС. Pедко встречается у здоровых людей.

Глaбеллярный рефлекс. Данный рефлекс проявляется морганием, вызываемым повторным поколачиванием по переносице, которое в норме повторяется не более 3-4 раз, а затем угасает. Изначально этот рефлекс считался специфичным для болезни Паркинсона, однако в дальнейшем его появление было отмечено при болезни Альцгеймера и других деменциях, сосудистых и опухолевых поражениях головного мозга. У здоровых людей этот рефлекс встречается почти в 30% случаев, при этом частота его выявления в популяции увеличивается после 70 лет.

Корнеомандибулярный рефлекс (роговично-подбородочный). Этот рефлекс был описан F. Solder в 1902 г. При попадании света на роговицу происходит контралатеральная девиация нижней челюсти. В основе его возникновения лежит неправильная дифференцировка мышц. Довольно редко встречается у здоровых лиц.

Источник