Главный симптом сердечной недостаточности левых отделов

Категория: Сердечная недостаточность.

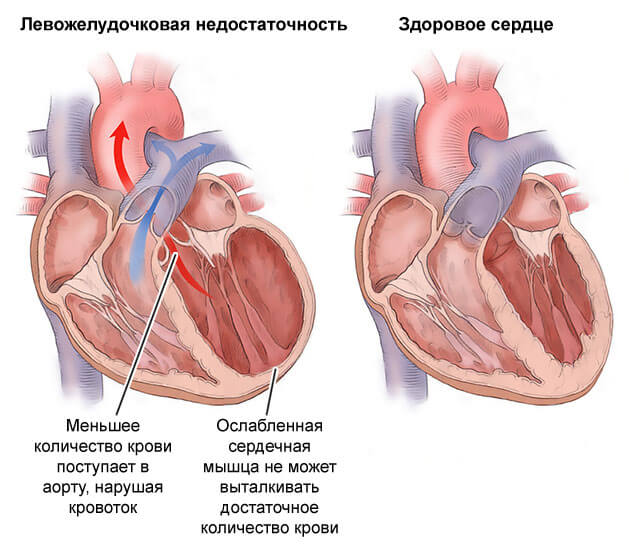

Недостаточность левых отделов сердца (левосторонняя недостаточность) в большинстве случаев является левожелудочковой, связанной с первичным поражением миокарда или хронической перегрузкой желудочка. Реже ее причиной является нарушение наполнения левого желудочка (нарушения ритма, митральный стеноз и др.). В таких случаях более корректными являются термины “недостаточность левых отделов сердца”, “левосторонняя недостаточность” или “левопредсердная недостаточность” при патологии, связанной с этим предсердием.

Основные этиологические факторы недостаточности левых отделов сердца (левосторонней недостаточности):

I. Гемодинамическая перегрузка левого желудочка: артериальная гипертензия; митральная недостаточность; аортальные пороки; гиперкинетический синдром (анемия, тиреотоксикоз и др.); перевосполнение ОЦП инфузионными средами.

II.Первичное поражение миокарда левого желудочка:

ИБС (все формы), миокардит, кардиомиопатия, медикаментозные препараты с отрицательным инотропным действием.

III. Нарушение наполнения левого желудочка:митральный стеноз; миксома или тромбоз левого предсердия; аритмия.

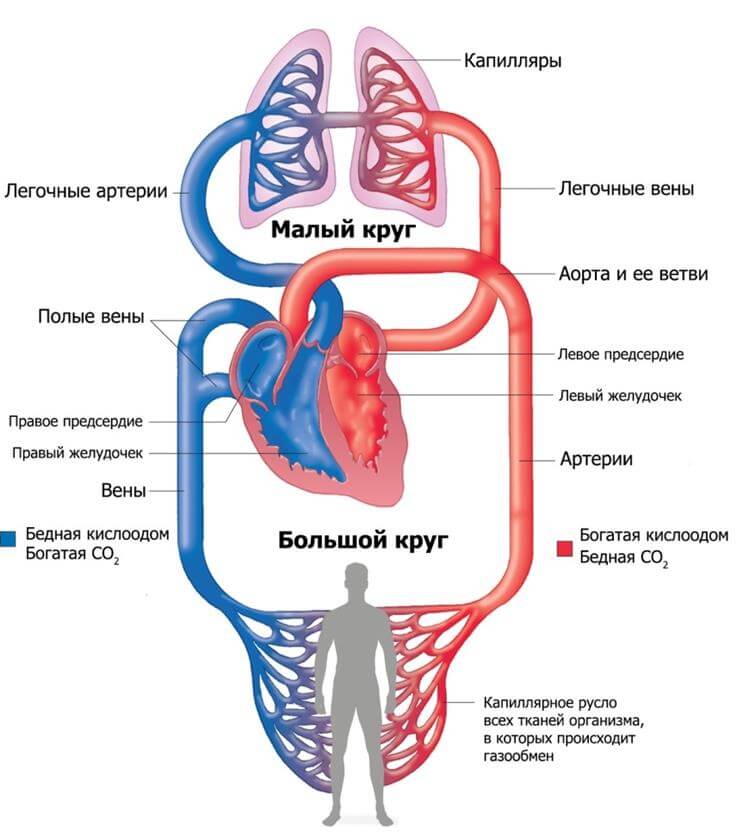

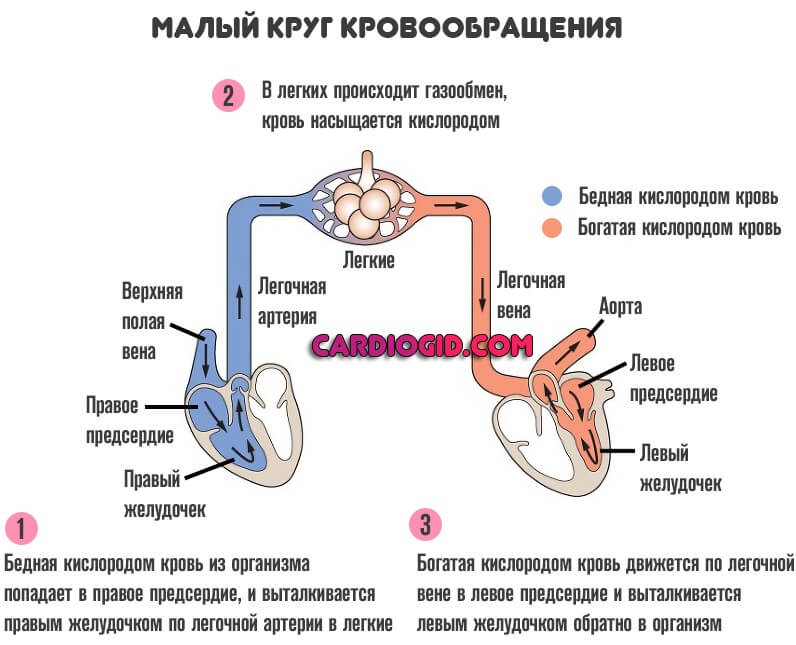

Патогенез. Повышение давления в левом предсердии вследствие нарушения систолического опорожнения или диастолического наполнения левого желудочка распространяется на пути притока — легочные вены и капилляры. Увеличение гидростатического давления в легочных капиллярах выше онко-тического, то есть в среднем более 25 мм рт.ст., приводит к нарушению равновесия Старлинга и усиленной транссудации жидкой части плазмы крови (воды и коллоидов) в интерстициальную ткань. При снижении содержания белков в плазме крови пропотевание жидкости начинается при меньшем уровне гидростатического давления, а при утолщении альвеолярно-капил-лярной мембракы из-за периваскулярного склероза при хроническом течении заболевания — при его более высоком уровне.

Вследствие раздражения юкстакапиллярных рецепторов интерстициальной ткани при начальном накоплении транссудата происходит возбуждение дыхательного центра ствола мозга с увеличением частоты дыхания, которое обеспечивает усиление лимфатического оттока в вены большого круга кровообращения. Когда скорость транссудации начинает превышать производительность лимфатического дренажа, жидкость накапливается в наиболее податливых участках интерстициального пространства, заполненных рыхлой соединительной тканью, окружающей бронхиолы, артериолы ивенулы. Развивается интерстициальный отек легких , который иначе называется сердечной астмой. Скопление жидкости в интерстициальном пространстве приводит к уменьшению податливости легких, то есть нарушению вентиляции по рестриктивному типу и, одновременно вызывая сдавление просвета бронхиол, обусловливает повышение сопротивления воздухоносных путей. Нарушение вентиляции по обструктивному типу, которому способствуют также отек слизистой оболочки бронхов в результате застоя в системе бронхиальных сосудов, и нарушение оттока слизи, приводит к умеренному снижению Ра02, которое корригируется ингаляцией 100 % кислорода. Насыщение гемоглобина кислородом существенно не изменяется. Стойкое и выраженное повышение давления в легочных венах может распространяться также на плевральные вены, что иногда приводит к развитию гидроторакса, усугубляющего дыхательную недостаточность.

Дальнейшее повышение гидростатического давления в легочных капиллярах, как правило, более 30—35 мм рт.ст., вызывает разрывы в местах соединения клеток альвеолярного эпителия друг с другом, в результате чего транссудат из интерстициальной ткани попадает в альвеолы. Вначале он накапливается в участках с наименьшим радиусом кривизны (“углах”), вызывая их сглаживание. Когда изменение формы альвеол становится критическим, дальнейшее сохранение наполнения их воздухом становится невозможным, они полностью заполняются транссудатом и возникает альвеолярный отек легких.

Резкое нарушение газообмена вызывает выраженную артериальную ги-поксемию, которая усугубляется нарушениями вентиляционно-перфузион-ных соотношений из-за увеличения венозной примеси к артериальной крови в результате перфузии невентилируемых участков легких. Артериальная гипоксемия, в свою очередь, приводит к значительному повышению активности симпатико-адреналовой системы и освобождению вазоактивных веществ — серотонина, гистамина, кининов, простагландинов и др. Это способствует спазму легочных артериол с еще большим ростом давления в легочных капиллярах и повышению проницаемости альвеолярно -капиллярной мембраны. В результате в заполняющий альвеолы транссудат поступают клетки крови, в частности эритроциты, которые обусловливают розовую окраску пенистой мокроты. Гиперактивация симпатико-адреналовой системы, вызывая значительное увеличение ЧСС, частоты дыхания и работы дыхательных мышц, приводит к повышению потребности миокарда в кислороде, что может усугублять снижение его сократимости и ударного выброса.

Таким образом, сердечная астма и отек легких представляют собой различные стадии одного и того же патологического процесса, имеют общий патогенез и различаются лишь по степени повышения гидростатического давления и состоянию альвеолярно-капиллярной мембраны. Наличие ее фиброзных изменений, которые развиваются при длительном повышении ле-гочно-капиллярного давления, предотвращает переход интерстициального отека в альвеолярный. Необходимо отметить, что острая левосторонняя сердечная недостаточность — не единственная причина отека легких. Другими возможными причинами являются резкое снижение онкотического давления плазмы крови (при болезнях почек, печени, энтеропатиях) и повышение проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны (при ингаляции токсических веществ, синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания, уремии, анафилактическом шоке и др.).

Симптомы и клинические признаки недостаточности левых отделов сердца перечислены в табл.

Жалобы. 1. Основным и наиболее ранним симптомом венозного застоя в легких является одышка . Ее точный механизм не ясен. Причинами одышки могут быть: 1) увеличение работы дыхательных мышц вследствие снижения податливости легких из-за отека интерстициальной ткани в относительно острых случаях и развития периваскулярного склероза при длительном повышении легочно-капиллярного давления; 2) возбуждение дыхательного центра при раздражении рецепторов растяжения в интерстициальном пространстве в результате скопления транссудата; 3) вторичное нарушение бронхиальной проходимости вследствие отека интерстициальной ткани легких и слизистой оболочки бронхов.

Самым ранним симптомом является одышка при повышенной физической нагрузке. По мере нарастания тяжести левожелудочковоЙ недостаточности она возникает при нагрузке все меньшей и меньшей интенсивности и наконец появляется в покое в положении лежа, затем в виде приступов сердечной астмы и альвеолярного отека легких.

Одышку, возникающую в положении лежа с низким головным концом и исчезающую в положении сидя или стоя, часто называют ортопноэ. Она обусловлена увеличением внутригрудного объема крови и венозного возврата за счет уменьшения депонирования крови в периферических венах. При этом левый желудочек, насосная функция которого снижена, не в состоянии обеспечить изгнание в аорту дополнительного объема крови, поступающего к нему благодаря хорошей функции правого желудочка, что приводит к еще большему повышению давления в легочных венах и капиллярах. Одышка часто сопровождается непродуктивным кашлем, который также исчезает в положении сидя и может быть единственным признаком ортопноэ. Выраженность ортопноэ можно оценить по количеству подушек, на которых вынужден спать больной.

Весьма характерна способность больных спокойно засыпать с вечера, но спустя несколько часов просыпаться от ощущения удушья, которое вынуждает их садиться в постели со спущенными ногами. Это состояние представляет собой приступ сердечной (кардиальной) астмы , то естьин-терстициальный отек легких, и его часто обозначают термином “пароксиз-мальная ночная одышка”. Она сопровождается кашлем и, в отличие от ортопноэ, не исчезает в вертикальном положении и может переходить в альвеолярный отек легких.

- Кашель обычно сопровождает одышку и может быть сухим или с выделением слизистой мокроты. Поскольку большинство бронхиальных капилляров впадает в легочные вены, застой крови в альвеолярной сосудистой сети распространяется на бронхиальные сосуды, что приводит к увеличению образования слизи. При разрыве переполненных кровью бронхиальных капилляров может наблюдаться кровохарканье.

- Слабость и повышенная утомляемость при физической нагрузке являются симптомами неадекватного МОС и обусловлены уменьшением кровотока в скелетных мышцах. Определенную роль могут играть также гипонатриемия и гиповолемия вследствие избыточного приема мочегонных препаратов.

- Никтурия относится к ранним и весьма характерным проявлениям левожелудочковой недостаточности. В дневное время в вертикальном положении из-за перераспределения кровотока для первоочередного обеспечения кровью жизненно важных органов в условиях снижения МОС почечный кровоток уменьшен. Ночью в горизонтальном положении несоответствие между МОС и потребностями тканей в кислороде уменьшается, и почечный кровоток возрастает, что приводит к увеличению диуреза. Необходимо иметь в виду возможность другого генеза никтурии.

- Олигурия свидетельствует о значительном уменьшении МОС в покое и характерна для далеко зашедших стадий сердечной недостаточности.

- Мозговые симптомы, обусловленные снижением мозгового кровотока, — нарушение памяти, сна, головная боль, изредка бред и галлюцинации — наблюдаются редко и лишь у больных пожилого возраста с сопутствующим церебральным атеросклерозом и выраженной сердечной недостаточностью.

При объективном исследовании определяют две группы признаков — основного заболевания и осложняющей его сердечной недостаточности. Для недостаточности левых отделов сердца характерны следующие признаки.

- Тахипноэ при движении, а в тяжелых случаях — в покое, усиливающееся при разговоре и в положении лежа, из-за чего больные принимают вынужденное положение сидя (ортопноэ). В далеко зашедших стадиях при сопутствующем церебральном атеросклерозе отмечается дыхание типа Чейна — Стокса вследствие снижения чувствительности дыхательного центра к повышению РаС02.

- Кожа бледная и холодная на ощупь вследствие периферической вазоконстрикции, обусловленной повышением активности симпатико-адреналовой системы. Это приводит также к усилению потоотделения и повышенной потливости.

- Характерен акроцианоз, связанный с увеличением содержания восстановленного гемоглобина в венозной части капилляров из-за увеличения экстракции кислорода из венозной крови. Другой его причиной может быть вторичная рестриктивная дыхательная недостаточность.

- Тахикардия является постоянным признаком сердечной недостаточности и имеет компенсаторный характер, так как направлена на поддержание адекватного МОС при сниженном УОС

- При тяжелой миокард иальной недостаточности можетот-мечаться альтернирующий пульс, который более четко определяется при пальпации бедренной артерии. Он особенно характерен для сердечной недостаточности, вызванной хронической перегрузкой сопротивлением, а также ИБС и дилатационной кардиомиопатией. Альтернирующий пульс часто сопровождается альтернацией звучности тонов и шумов сердца и может исчезать в положении сидя, то есть при уменьшении венозного возврата.

- Артериальная гипотензия с уменьшением пульсового давления может отмечаться при тяжелой сердечной недостаточности с резким снижением МОС в покое. Чаще, однако, наблюдается склонность к артериальной гипертензии вследствие компенсаторной системной вазоконстрикции, которая обеспечивается барорецепторным рефлексом при снижении МОС.

- Гипертрофия и особенно дилатация левого желудочка являются важными признаками сердечной недостаточности. Они определяются при исследовании верхушечного толчка и подтверждаются данными электрокардиографии, рентгенологического исследования и эхокардиографии. Дилатация левого желудочка отсутствует при диастолической форме сердечной недостаточности, митральном стенозе и констриктивном перикардите и слабо выражена при остром инфаркте миокарда.

- Протодиастолический ритм галопа (S3) характерен для преимущественно систолической сердечной недостаточности вследствие резкого замедления притока крови в желудочек в конце быстрого наполнения из-за увеличения его объема. В отличие от физиологического S3 он не исчезает в положении стоя. О диастолической дисфункции левого желудочка свидетельствует пресистолический галоп (S4), возникающий при усиленном сокращении левого предсердия и сниженной податливости желудочка.

- Акцент II тона над легочной артерией (Р2) отражает легочную гипертензию.

- Систолический шум относительной недостаточности митрального клапана обусловлен дилатацией левого желудочка и уменьшается при ее обратном развитии в случае успешного лечения. Может представлять сложность для дифференциальной диагностики с органическими пороками сердца.

- Влажные хрипы в легких возникают при транссудации плазмы крови в альвеолы при альвеолярном отеке легких либо при гиперпродукции бронхиального секрета при хроническом венозном застое в легких. В последнем случае они носят характер мелкопузырчатых, выслушиваются в нижних отделах легких с обеих сторон и сопровождаются ослаблением перкуторного тона. Односторонняя локализация таких хрипов должна настораживать в отношении возможной тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии с инфарктом легкого.

Изредка при изолированной недостаточности левых отделов сердца развивается гидроторакс, обычно односторонний слева. Его возникновение связано с высокой легочной гипертензией и объясняется тем, что плевральные вены впадают не только в систему верхней полой вены, но и в легочные вены. При уменьшении венозного застоя транссудат обычно самостоятельно всасывается.

Спазм артериол кожи может приводить к значительному снижению теплоотдачи и возникновению субфебрилитета.

Диагностика. На ЭКГ определяются признаки гипертрофии левого желудочка. У лиц пожилого возраста ее вольтажные критерии могут отсутствовать. На возможную гипертрофию в таких случаях указывают нарушения реполяризации с инверсией зубца Т в отведениях I, aVL и V5 6 и косвенный признак RV5 > RV4.

При рентгенологическом исследовании в передне-задней и боковой проекциях характерны увеличение левого желудочка и признаки венозного застоя в легких.

- Увеличение левого желудочка , а в ряде случаев и левого предсердия за счет их дилатации является одним из наиболее ценных и постоянных признаков недостаточности левых отделов сердца. Исключение составляют митральный стеноз, констриктивный перикардит и случаи диастолической сердечной недостаточности. Форма тени сердца определяется основным заболеванием.

- Признаки венозного застоя в легких. При левожелудоч-ковой недостаточности, в отличие от правожелудочковой, при повышении давления в левом предсердии до 20—25 мм рт.ст. вследствие увеличения сопротивления легочных артериол в нижних долях легких возрастает кровенаполнение артерий верхних долей легких, сопротивление которых ниже. Весьма характерны линии Керли, обусловленные накоплением жидкости в интерстадиальной ткани междольковых перегородок. Отмечаются также увеличение теней корней легких за счет отека периваскулярной интерстициальной ткани и усиление сосудистого рисунка. Может определяться небольшой выпот в плевральную полость. Больший его объем обычно обусловлен правоже-лудочковой недостаточностью.

Эхокардиография имеет важное значение в диагностике сердечной недостаточности, особенно ее систолической формы. Для левожелудочковой недостаточности характерны дилатация и, как правило, гипертрофия левого желудочка и признаки нарушения его систолического опорожнения. Дилатация желудочка особенно выражена в период диастолы, вследствие чего КДО увеличен в большей степени, чем КСО. В М-режиме характерно увеличение расстояния между передней створкой митрального клапана при ее максимальном движении кпереди в начале диастолы и межжелудочковой перегородкой (расстояние Е—S), которое в норме практически отсутствует. Отмечается диффузная или сегментарная гипокинезия стенок желудочка с уменьшением показателей сократимости фазы изгнания (ФВ и др.) и в ряде случаев УОС. О снижении УОС косвенно свидетельствуют уменьшение открытия митрального и аортального клапанов.

При допплеровском исследовании часто определяется митральная регургитация. При диастолической сердечной недостаточности обычно выражена гипертрофия миркарда желудочка при практически неизмененных величинах объема полости и амплитуды движения стенок. На снижение податливости камеры указывает увеличение скорости трансмитрального кровотока во время систолы предсердий по сравнению с периодом раннего диастолического наполнения по данным доппле-ровского исследования. Определяются также эхокардиографические признаки основного заболевания, обусловившего развитие сердечной недостаточности, например, митрального стеноза, аневризмы левого желудочка и др.

Свойственные сердечной недостаточности изменения КДО, КСО, УОС желудочка и движения его стенок отмечаются при радионуклидной и рентгеноконтрастной вентрикулографии. При катетеризации сердца определяются повышение КДД левого желудочка, среднего давления в левом предсердии и в малом круге кровообращения, в начальных стадиях – только при физической нагрузке. Специальные исследования с измерением КДД и КДО в динамике на протяжении диастолы позволяют получить кривую их зависимости и количественно оценить скорость диастолического наполнения и другие показатели податливости желудочка.

Источник

Сердечная недостаточность — это комплексное расстройство, которое сопровождается падением сократительной способности миокарда, насосной функции и качества кровотока во всем организме.

Заболевание крайне опасно, потому как ткани испытывают ишемию, начинаются дистрофические, а также компенсаторные изменения, которые ставят крест на нормальной работе тела вообще. Помимо самого сердца, страдают печень, почки, головной мозг, мускулатура, легкие.

Симптоматика недостаточно типична на ранних стадиях, но обнаружить патологию можно, посредством профилактических осмотров. Как минимум, требуется эхо- и электрокардиография.

Терапия консервативная, не считая случаев, когда одними медикаментами делу не помочь. В основном это врожденные и приобретенные пороки развития сердца и сосудов, вопрос терапии решается на усмотрение специалиста или группы врачей.

Действовать в любом случае нужно быстро. Болезнь имеет свойство стремительно прогрессировать.

Механизм развития

Сказать точно, как и почему формируется кардиальная дисфункция трудно, потому как встречается огромное количество патогенетических факторов, которые и обуславливают расстройство. Если говорить обобщенно, можно представить усредненную картину.

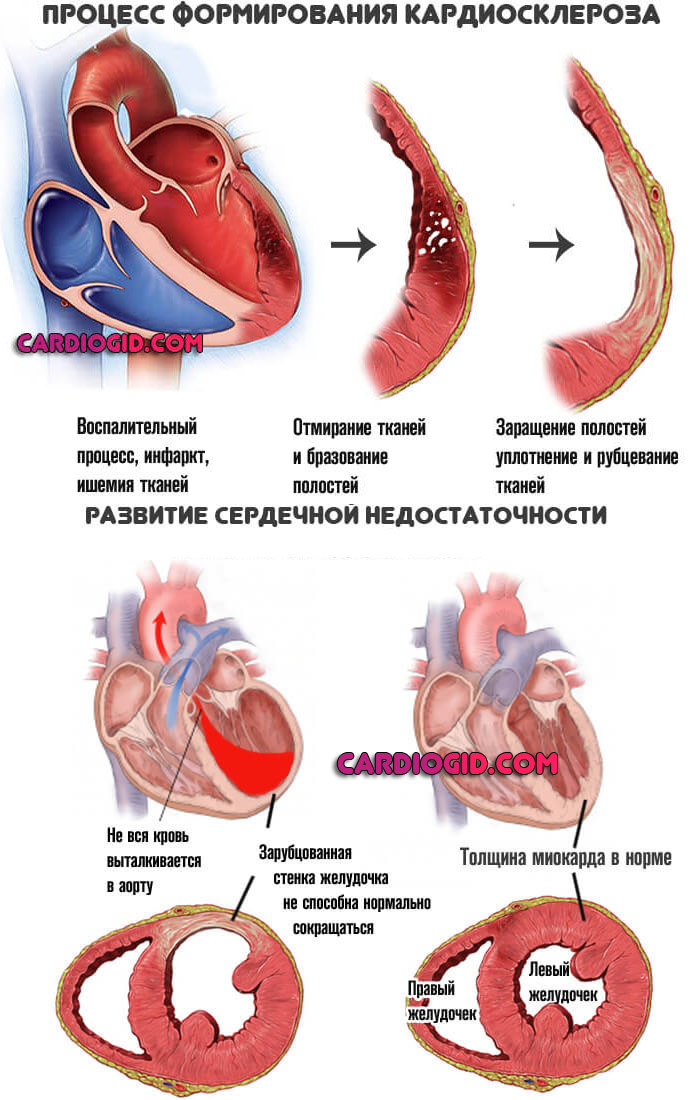

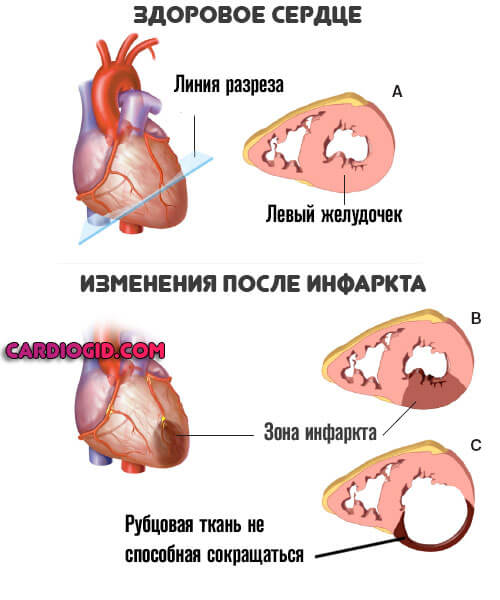

На сердце воздействует негативный фактор. Наиболее часто речь идет о стабильно высоких показателях артериального давления, при котором наблюдается быстрое истощение стенок мышечного органа, перенесенном инфаркте (на его фоне наступает отмирание клеток и замещение их рубцовой тканью).

Подробнее о постинфарктном кардиосклерозе и методах его лечения читайте в этой статье.

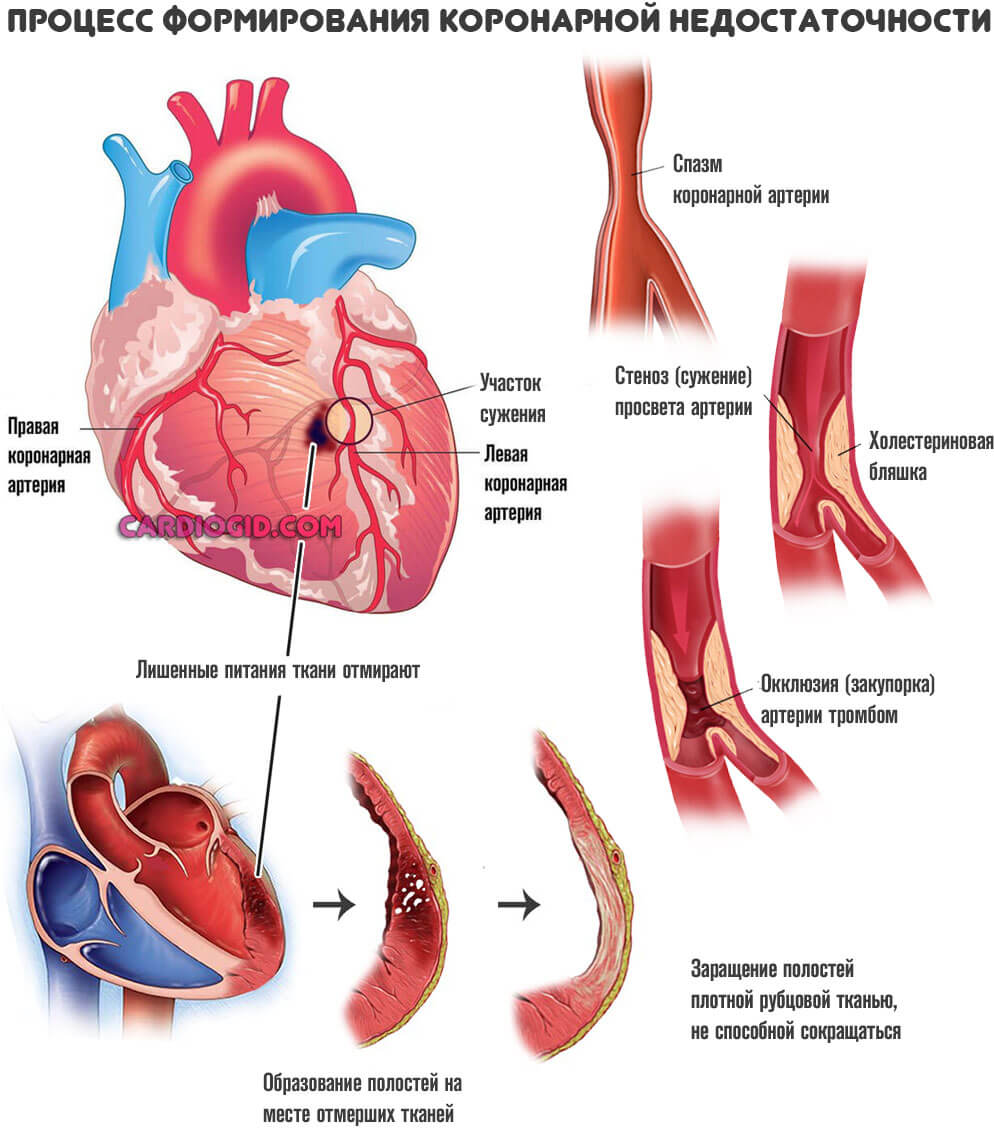

Также в качестве первичного механизма, «спускового крючка» для начала патологии рассматриваются хронические ишемические процессы (например, коронарная недостаточность, при которой орган недополучает полезных соединений и кислорода), атеросклероз, при котором артерии, питающие сердце закупориваются, и интенсивность трофики (питания) падает.

Наконец, фактор развития СН может заключаться в структурных изменениях: на фоне врожденных или приобретенных пороков.

Далее в любом случае наступает трансформация миокарда. Обычно функциональные клетки отмирают и замещаются рубцовой тканью. Орган не может сокращаться с достаточной скоростью и силой.

Падает насосная функция. Удары вялые, неспособные адекватно перекачивать кровь по всему телу.

Страдает и само сердце, поскольку по коронарным артериям поступает недостаточно необходимых веществ. Круг замыкается, разорвать его можно только при назначении лечения и то не во всех случаях. До определенного момента.

Прогрессирование патологического процесса, его скорость, зависит от конкретной причины начала расстройства. В некоторых случаях счет идет на месяцы, в других — на долгие годы.

Медлить в любой ситуации противопоказано, при первых симптомах нужно обращаться к врачу.

Если же нарушение было обнаружено посредством профилактического осмотра, рекомендуется продолжить обследование для установления точного диагноза и определения происхождения нарушения.

Симптомы

Внешние проявления сердечной недостаточности характеризуются отклонениями со стороны легких, центральной нервной системы, сердечнососудистых структур. Клиническая картина напрямую зависит от стадии заболевания. Всего выделяют три основных этапа.

Первая стадия

Латентная или скрытая. Патологический процесс развивается, но обнаружить его пациент не в силах.

Симптомы при сердечной недостаточности отсутствуют, выявляются только при критических физических нагрузках.

Среднестатистический человек не достигает в повседневной жизни и половины требуемого для выявления проблемы показателя по механической деятельности, потому нарушение часто скрыто и не дает о себе знать.

Как ни парадоксально, первыми проблему обнаруживают спортсмены и любители активного отдыха. Они не способны качественно заниматься своим делом.

Наблюдается сильная одышка, рост частоты сердечных сокращений до критических отметок, возможна потеря сознания на пике приступа недостаточности.

На данной стадии лечение имеет смысл. Есть возможность полного восстановления без последствий для организма пациента. После коррекции состояния противопоказаний для спорта или активного отдыха нет.

Вторая стадия (А)

Клиническая картина присутствует при интенсивной физической нагрузке, но порог намного ниже, чем на ранней стадии.

Клиническая картина развивается стремительно после провоцирующего фактора (пробежка, подъем груза на этаж), однако также быстро и сходит на нет.

Типичные признаки сердечной недостаточности — боли в грудной клетке, тошнота, одышка и ощущение нехватки воздуха, повышение частоты сердечных сокращений. Обнаруживается кашель без отделения мокроты. Он возникает регулярно и быстро проходит. Это типичный симптом застоя в малом (лёгочном) круге.

Подробнее о кашле при сердечной недостаточности и как отличить его от инфекционного, читайте здесь.

Проявления развиваются на фоне относительного благополучия в состоянии покоя. На этом этапе есть возможность полного излечения, потому как критических изменений в миокарде пока нет.

Спорт, интенсивные физические нагрузки исключаются. Возможна легкая лечебная гимнастика. Вопрос решается на усмотрение докторов.

Вторая стадия (Б)

Симптомы сердечной недостаточности на субкомпенсированной стадии уже заметны даже невооруженным глазом.

Кардинальным образом помочь трудно, однако все еще возможно, но потребуется масса усилий со стороны врачей и самого пациента.

Нарушен кровоток в малом и большом кругах, то есть страдает вся сердечнососудистая система разом, это опасно, потому как может привести к остановке сердца, обширному инфаркту, инсульту.

Среди клинических признаков:

- Боли в грудной клетке. Средней силы или малой интенсивности. Давящие, жгучие. Распирающие. Такой характер дискомфорта напрямую указывает на ишемические процессы, недостаточно качественную трофику.

- Одышка. Проблема наблюдается даже в состоянии покоя. Человек не в силах нормально ходить, пешие прогулки становятся непосильными. Не говоря про подъемы по лестнице или что-то большее. Нередко ставится вопрос на группе инвалидности, нетрудоспособности.

- Увеличение размеров печени. Субъективно ощущается как распирание в правом боку, под ребрами. Возможен болевой синдром. Слабый, ноющий.

- Кашель. Непродуктивный, присутствует почти постоянно или возникает часто, регулярно. Сначала без мокроты, но по мере прогрессирования отмечаются эпизоды кровохаркания. Отделения жидкой соединительной ткани прямо указывает на застойные процессы в малом круге. Это крайне тревожный признак и по мере дальнейшего прогрессирования болезни он будет усиливаться.

- Булькающие хрипы в легких при прослушивании с помощью стетоскопа. Могут быть заметны и без специального прибора.

- Отеки конечностей. В основном страдают ноги (подробнее в этой статье). Затем в процесс вовлекаются руки, лицо.

Из-за проблем с печенью увеличивается объем живота. Начинается так называемый асцит. Скопление жидкости в брюшине, что тоже можно отнести к отекам.

- Нарушения сознания. По причине слабого обеспечения головного мозга кислородом велика вероятность обмороков. Это также тревожный признак, потому как тело уже не в силах компенсировать расстройство. Следующий этап — инсульт, как правило, обширный.

Все это — симптомы застойной сердечной недостаточности, хронического типа. Острый вариант сопровождается сильными болями в грудной клетке, одышкой, нарушениями работы внутренних органов.

Это критическое, неотложное состояние, которое может привести к скорой смерти больного. В перспективе нескольких минут или, максимум, часов, если не оказать медицинскую помощь.

Третья стадия

Терминальная или конечная. Развивается спустя несколько лет, если рассматривать классические случаи. На деле же зависит от индивидуальных особенностей организма пациента и причин формирования болезни.

Клиническая картина декомпенсированной стадии остается идентичной, однако интенсивность признаков существенно растет. Так, одышка достигает критического показателя. Пациент не может даже обслуживать себя в быту. Встать с постели — уже достижение.

Вопрос об инвалидности решается однозначно, человек полностью нетрудоспособен.

Обнаруживаются массовые катастрофические изменения внутренних органов. Отсюда симптоматика со стороны других систем: печени, головного мозга, почек и пр.

В крайне редких случаях этот момент отсутствует, тогда есть шансы на восстановление радикальными мерами, посредством пересадки сердца. Хотя они и не велики. В остальном же терапия не имеет большого смысла. Смертность близится к 100%.

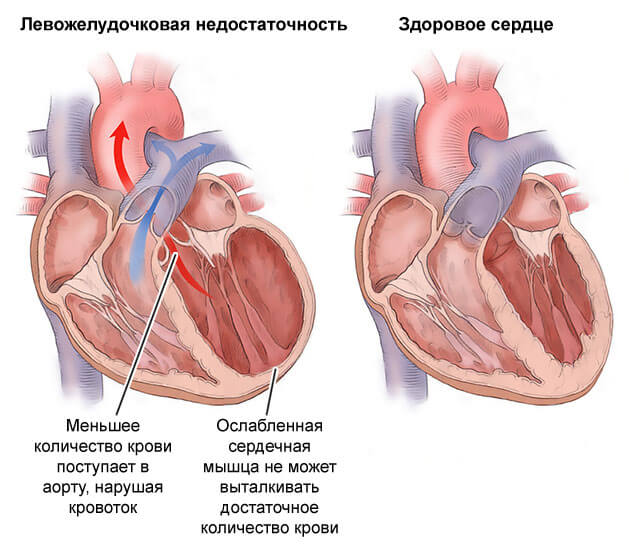

Характерные признаки недостаточности левого желудочка

Если классифицировать симптоматику дробно, нужно отталкиваться от типа проявления. Как правило, начало патологического процесса затрагивает не все камеры органа. По крайней мере, не сразу. Требуется время.

При поражении левых отделов кардиальных структур отмечаются преимущественно расстройства со стороны большого круга кровообращения. То есть страдает как сам орган, так и прочие системы.

Типичные клинические признаки:

- Боли в грудной клетке. Начинаются не сразу, а спустя какое-то время. На начальной стадии таковых нет.

- Аритмии. По типу синусовой тахикардии. Когда частота сокращений существенно растет. По мере прогрессирования, обнаруживаются фибрилляция, экстрасистолия.

- Головная боль, нарушение ориентации в пространстве, неврологические дисфункции. По причине слабого кровообращения в мозге. Перечень симптомов многообразен. В основном это расстройства со сторон органов чувств, возможны проблемы с мышлением.

- Боли в правом боку. Увеличение печени. Скопление жидкости в брюшной полости (асцит). Также пожелтение кожных покровов (не всегда, сравнительно редко), изменения со стороны биохимических показателей крови.

- Боли в пояснице. Увеличение количества суточной мочи или его снижение. Если присутствуют нарушения фильтрующей функции парного органа выделительной системы, одно сменяется другим.

- Сначала полиурия, когда объемы урины существенно растут, затем обратный процесс.

- Нестабильность артериального давления. На начальных стадиях сердечной недостаточности отмечается рост показателя. Затем его падение, даже у пациентов с гипертонической болезнью. Это негативный признак.

Симптомы определяются не только и не столько самим сердцем, сколько нарушениями работы прочих органов и систем. Подробнее о левожелудочковой СН читайте здесь.

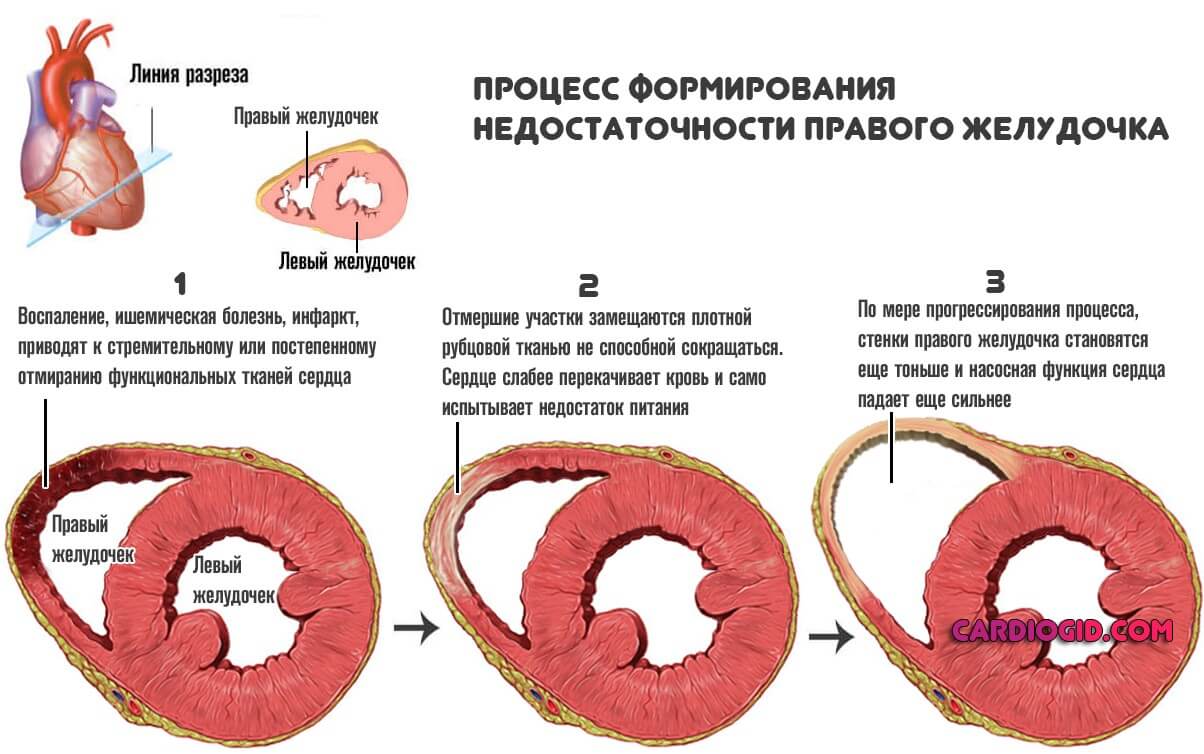

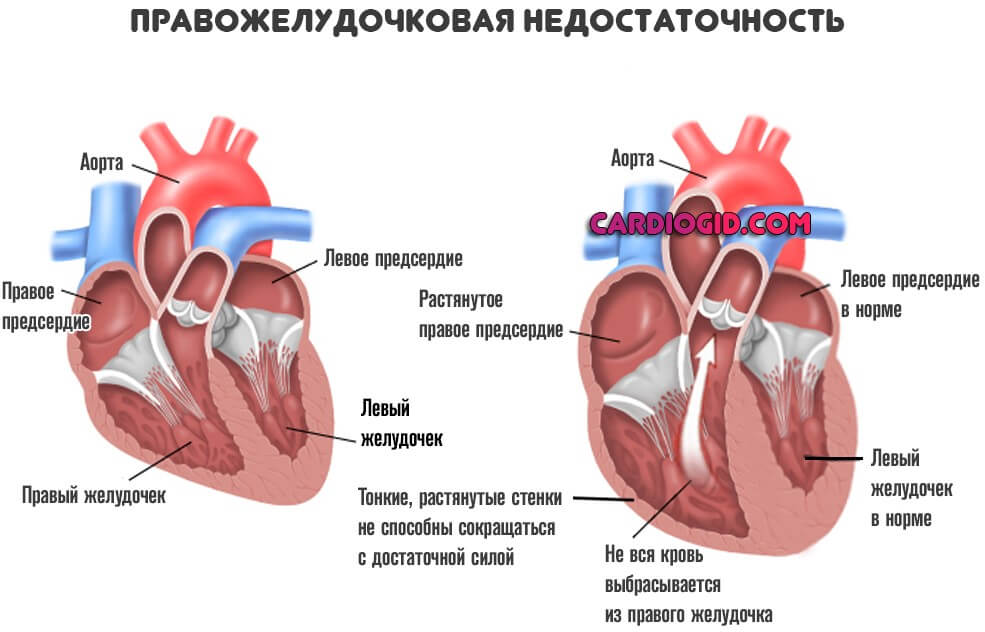

Типичные проявления недостаточности правого желудочка

Заболевание начинаются с дисфункции малого круга. Отсюда легочные проблемы.

Перечень симптомов соответствующий:

- Одышка. Интенсивность таковой зависит от фазы патологического процесса. Сначала после сильных физических нагрузок, а ближе к финальной стадии болезни в состоянии покоя. Человек становится нетрудоспособен и не может даже обслуживать себя в быту.

- Кашель. Без отделения мокроты. Но это тоже временно. Затем отходит кровь, что провоцируется застоем в малом круге. Объемы могут быть значительными.

- Рост давления в венах. Особенно заметно на примере шейных сосудов, которые становятся надутыми и выпирают над поверхностью кожи.

Сердечная недостаточность проявляется как нарушениями со стороны большого, так и малого круга. Однако не в один момент. Отмечается очередность. Если не считать острых случаев, которых минимум.

Подробнее о правожелудочковой СН читайте в этой статье.

Причины

Факторы развития многообразны. Они хорошо известны врачам:

- Артериальная гипертензия. Тем более текущая длительное время. Рост давления.

- Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда. Особенно большая вероятность нарушения в первые полгода или чуть более.

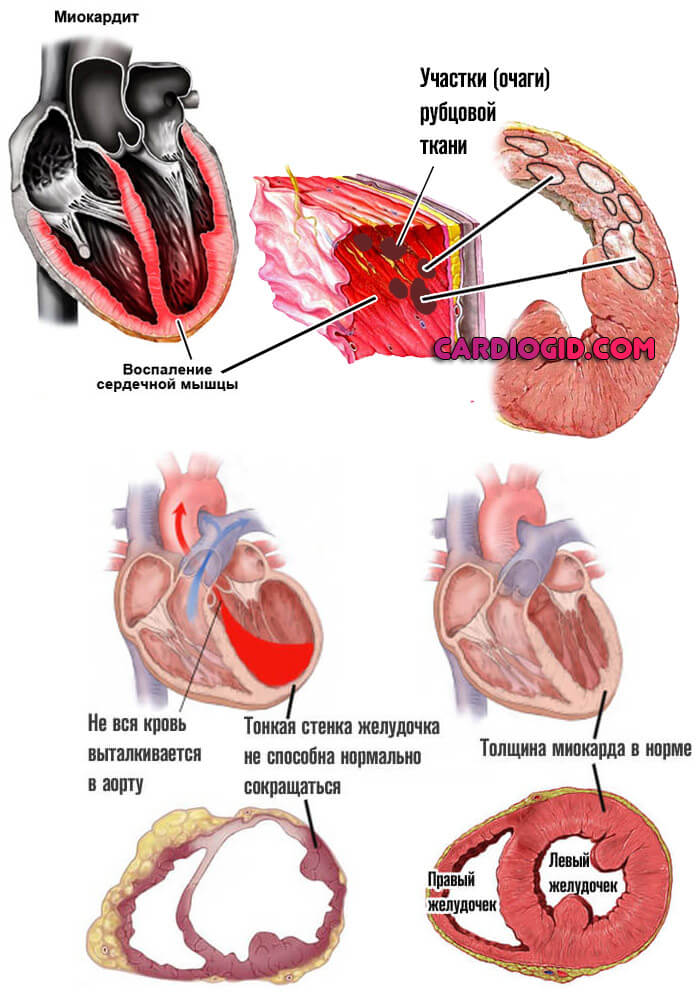

- Воспалительные, в том числе аутоиммунные или инфекционные процессы в кардиальных структурах. Например, миокардит или прочие.

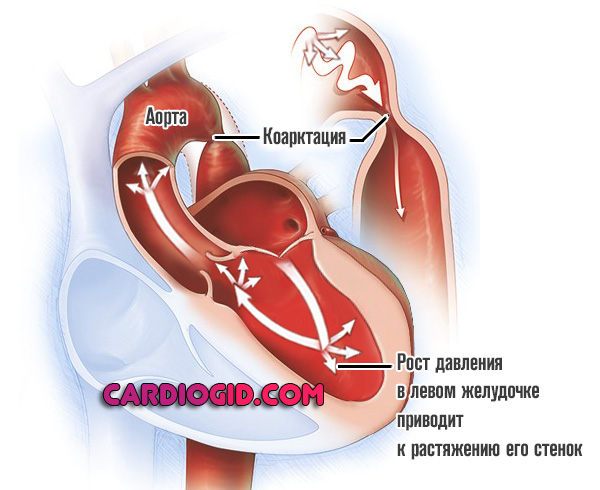

- Врожденные или приобретенные пороки развития сердца. Аортальный, митральный стеноз, также сосудистые отклонения (коарктация аорты). Таковых множество.

- Заболевания эндокринной системы. Сахарный диабет, малый объем выработки тиреоидных гормонов (веществ щитовидной железы).

- Редко — опухоли сердца. Также возможна недостаточность на фоне раковых патологий любой локализации на запущенных стадиях.

В категории повышенного риска находятся пациенты, склонные к курению, злоупотреблению спиртным. Наркоманы со стажем. Отказ от пагубной привычки может сыграть большую роль.

Диагностика

Обследованием занимаются специалисты по кардиологии. Действовать нужно быстро, чтобы не упустить удачный момент для коррекции состояния. Перечень мероприятий примерно одинаковый.

- Устный опрос больного. Чтобы составить полную клиническую картину и выдвинуть гипотезы относительно диагноза.

- Сбор анамнеза. Перенесенные болезни, образ жизни, привычки, семейная история и прочие факторы подлежат уточнению.

- Измерение артериального давления. Также частоты сердечных сокращений.

- Суточная оценка тех же показателей посредством мониторирования по Холтеру. Дает много информации.

- Электрокардиография. Для определения функционального состояния сердца. Требует тщательной расшифровки. В руках грамотного врача — ценный источник полезных сведений.

- Эхокардиография. Дает возможность визуализировать ткани кардиальных и окружающих структур. Без этого не обойтись в рамках диагностики. Дает возможность оценить степень органических изменений.

- Специализированные тесты. Используются для раннего выявления кардиальной недостаточности. Имеют физическую природу, включают нагрузки (приседания). Потому противопоказаны на развитых этапах, начиная со второго. Вероятны осложнения.

- Биохимический и стандартный клинический анализы крови.

- УЗИ печени, почек. Для оценки степени вовлечения этих органов в патологический процесс.

- МРТ сердца, головного мозга при необходимости. Требуются редко.

- Дуплексное сканирование церебральных структур. Чтобы понять, насколько качественно они снабжаются полезными веществами и кислородом.

- Рентген грудной клетки. В рамках диагностики нарушений работы легких.

Это не исчерпывающий перечень. Заболевание многогранное, потому на усмотрение специалиста список может быть изменен в ту или иную сторону.

Методы лечения

Терапия консервативная. Используются медикаменты нескольких фармацевтических групп:

- Сердечные гликозиды. Позволяют нормализовать сократительную способность миокарда. В то же время они снижают потребность мышечного органа в кислороде, усиливают обменные процессы, повышая, говоря образно, КПД при использовании имеющихся ресурсо