Геморрагический инсульт сестринская помощь

Геморрагический инсульт.

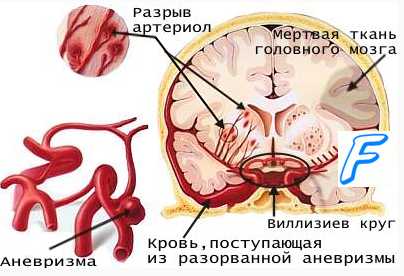

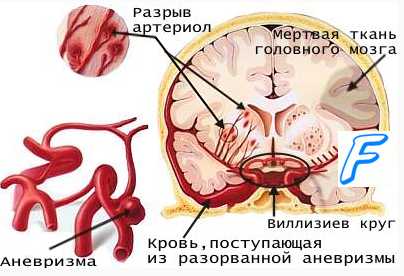

При геморрагическом инсульте кровь под большим давлением выходит из поврежденного сосуда, раздвигает ткани головного мозга и образует гематому (кровяную опухоль).

В зависимости от локализации кровоизлияния различают:

· паренхиматозное (в ткани головного мозга) кровоизлияние;

· внутрижелудочковое (в желудочки мозга) излияние;

· субарахноидальное кровоизлияние;

· субдуральные, эпидуральные и смешанные формы кровоизлияний встречаются довольно редко.

Причиной геморрагического инсульта в половине случаев является разрыв сосуда в месте локализации атеросклеротической бляшки при высоком АД. Другими причинами могут быть: патологически измененная стенка внутримозговых артерий, опухоль, прием лекарственных препаратов, увеличивающих текучесть крови.

Основными факторами развития инсульта являются: артериальная гипертония, патология сердца, атеросклеротическое поражение сосудов головного мозга, сахарный диабет и заболевание почек.

Наличие у одного человека трех из пяти факторов риска, приводит к повышению вероятности развития инсульта в 8 раз, при выявлении всех пяти – инсульт возникает в 33% случаев.

Клиника при геморрагическом инсульте зависит от распространенности кровоизлияния, наличия и локализации внутримозговой гематомы. Для геморрагического инсульта характерно внезапное начало (чаще во время или после физической нагрузки, эмоционального эпизода, при активной деятельности, иногда под влиянием атмосферных условий) и быстрое нарастание угнетения сознания.

Общемозговые симптомы:

· нарушение сознания,

· ощущение «затуманенности» в голове,

· головная боль, шум в голове,

· головокружение,

· заложенность в ушах,

· боль в глазных яблоках и болезненность при их движении,

· тошнота, рвота,

· повышение температуры тела,

· генерализованные судороги.

Очаговые симптомы определяется тем, какой участок мозга пострадал:

· слабость в руке или ноге вплоть до паралича,

· снижение в них чувствительности,

· нарушение речи,

· асимметрия лица ,

· снижение зрения на один глаз,

· шаткость походки,

· потеря равновесия.

Диагностика:

Основными методами диагностики геморрагического инсульта является МРТ и КТ. Они позволяют определить объем и локализацию внутримозговой гематомы, а также проводится люмбальная пункция и наличие в ликворе (спинномозговой жидкости) крови говорит о геморрагическом инсульте.

Лечение

Медикаментозное лечение геморрагического инсульта направлено на уменьшение отека головного мозга, головной боли, вегетативных расстройств, снижение АД, температурной реакции, ликвидации рефлекторного спазма сосуда, нормализацию микроциркуляции, устранение нарушений свертывающей системы крови.

Хирургическое лечение – производится трепанация черепа, удаление или дренирование гематомы.

Профилактика и лечение соматических заболеваний, таких как флеботромбоз, тромбоэмболия легочной артерии, пневмония, острые язвы ЖКТ и т.д.

1.3.Проблемы пациентов с геморрагическим инсультом в первое время после кровоизлияния:

· нарушение дыхания;

· нарушение глотания, снижение веса, острые язвы ЖКТ;

· расстройства терморегуляции;

· боль и отек в парализованных конечностях;

· тромбоз глубоких вен;

· пролежни.

Проблемы пациентов в более позднем периоде:

· недостаточность самоухода;

· риск травматизма;

· дезориентация;

· повторный инсульт.

Вывод: Проблема геморрагического инсульта очень актуальна, так как в Европе заболеваемость инсультом – 220 на 100 тыс. человек в год, и более половины из них остаются инвалидами до конца жизни.

Причиной геморрагического инсульта в половине случаев является разрыв сосуда в месте локализации атеросклеротической бляшки при высоком АД. Другими причинами могут быть: патологически измененная стенка внутримозговых артерий, опухоль, прием лекарственных препаратов, увеличивающих текучесть крови.

Основными факторами риска развития инсульта являются: артериальная гипертония, патология сердца, атеросклеротическое поражение сосудов головного мозга, сахарный диабет и заболевание почек.

Глава 2.Особенности сестринского ухода за пациентами с геморрагическим инсультом.

Методика сестринского ухода за пациентами с геморрагическим инсультом.

Медсестра выполняет врачебные назначения.

Медсестра ведет динамическое наблюдение за состоянием пациентов (контроль сознания, АД, ЧДД, пульса, температуры, диуреза – запись показателей в листе назначений).

При нарушении дыхания. Медсестра обеспечивает проходимость дыхательных путей путем предупреждения обструкции – это является приоритетной задачей у больных с геморрагическим инсультом, находящихся в коме и при рвоте.

Основными причинами обструкции дыхательных путей являются:

· западение корня языка;

· аспирация рвотных масс;

· участие кашлевого рефлекса и накопление мокроты в трахеобронхиальном дереве.

При этом действия медицинской сестры:

· удаление съемных зубных протезов;

· регулярная санация ротоглотки или эндотрахеальной трубки (трахеостомы);

· контроль положения пациента и изменение положения тела;

· проведение пассивной дыхательной гимнастики.

Питание пациента. Питание пациента должно осуществляться с учетом следующих требований:

· общая калорийность 2000-3000 Ккал в сутки;

· бесшлаковое, гомогенное;

· с повышенным содержанием белка;

· с повышенным содержанием витаминов,

· с учетом диетических рекомендаций по основному и сопутствующим заболеваниям.

Метод кормления медсестра выбирает в зависимости от степени угнетения сознания и сохранения глотательного рефлекса. Расширение рациона питания производится за счет молочно-растительной пищи с содержанием клетчатки.

· В сознание и при сохраненном глотательном рефлексе пациент принимает пищу сначала в кровати (высокое положение Фаулера и специальный столик), по мере расширения двигательного режима сидя за столом. Максимальное количество действий должен выполнять сам больной для раннего восстановления бытовых навыков.

· В бессознательном положение и при отсутствие глотательного рефлекса, кормление выполняется через назогастральный зонд.

При расстройстве терморегуляции медсестра осуществляет следующий уход:

· контролирует температуру тела пациента и фиксирует данные в «температурном листе»;

· контролирует температуру воздуха в палате (температура колеблется в пределах 18-20 °С;

· проводит проветривание палаты каждые 2 часа;

· не допускает использование перин и толстых одеял на постели больного.

При нарушении психики. Любые психические нарушения сопровождаются нарушениями памяти, внимания, эмоциональной неустойчивостью, утратой контроля над психической деятельностью. Психоэмоциональные расстройства могут существенно нарушать мотивации и адекватность поведения больного, значительно затрудняя тем самым процесс реабилитации. Медицинская сестра должна:

· объяснить природу нарушений родственникам,

· по согласованию с врачом ограничить общение пациента при выраженной эмоциональной лабильности и утомляемости,

· при необходимости многократно повторять инструкции и отвечать на вопросы пациента,

· подключить к лечению и реабилитации лиц, вызывающих положительные эмоции,

· не торопить пациента,

· при нарушении познавательных функций напоминать пациенту о времени, месте, значимых лицах,

· мотивировать пациента к выздоровлению.

При боли и отеке в парализованных конечностях медсестре следует:

· исключить свисание конечностей,

· применять пневматическую компрессию или бинтование специальными бинтами,

· поддерживать достаточный объем пассивных движений,

· периодически придать парализованным конечностям приподнятое положение.

Профилактика тромбоза глубоких вен. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей и связанная с ним тромбоэмболия легочной артерии представляют серьезную проблему ухода при ОНМК. Больные с ОНМК относятся чаще всего к группе высокого риска, что делает профилактику тромбоза обязательной. У лежачих больных замедляется скорость кровотока по сосудам, что способствует повышению свертываемости крови и развитию тромбоза вен ног. Чаще такое происходит в парализованной конечности.

Медицинская сестра должна:

· забинтовать больную ногу эластичным бинтом, если у больного есть варикозное расширение вен,

· проводить ручной массаж (поглаживание и разминание) от стопы к бедру,

· придать вынужденное положение в постели (лежа на спине, приподнять ноги на 30°-40° с помощью подушек и валиков).

Пролежни относятся к наиболее частой проблеме, с которой сталкиваются больные с инсультами. Возникновение пролежней сопровождается обычно такими осложнениями, как боль и инфекции. Речь идет о повреждении мягких тканей в результате неправильного ухода: длительном сдавливании мягких тканей и травмах их при различных перемещениях пациента. Образованию пролежней способствует влажная, неопрятная постель со складками и крошками.

Для этого медсестре потребуется:

· ежедневно и по мере загрязнения менять постельное белье;

· обрабатывать спину амфорным спиртом и делать массаж;

· менять положение пациента каждые 2 часа (для этого потребуется: функциональная кровать, противопролежневый матрац, специальные приспособления.К специальным приспособлениям относятся: достаточное количество подушек подходящего размера, валики из простыней, пеленок и одеял, специальные подставки для стоп, предотвращающие подошвенное сгибание).

· положения пациента в постели:

· положение Фаулера,

· положение “на спине”,

· положение “на животе”,

· положение “на боку”,

· положение Симса.

Особенности сестринского ухода в более позднее время:

Восстановление двигательных навыков. Медсестра:

· проводит с больным занятия по указанию врача лечебной физкультуры в вечернее время и выходные дни;

· помогает больному в передвижении.

Восстановление речи. Медсестра занимается с пациентом по указанию логопеда:

· чтение,

· произношение звуков и слогов,

· речевая гимнастика.

Действия медсестры по восстановлению навыков самообслуживания:

· оценить уровень функциональной зависимости,

· обсудить с врачом объем двигательной активности и самообслуживания,

· обеспечить больного приспособлениями, облегчающими самообслуживания,

· заполнить дефицит собственными действиями в разумных пределах не вызывая смущения и беспомощности,

· организовать комплекс трудотерапии с ежедневными занятиями пациента,

· контролировать состояние пациента, избегая развития переутомления,

· проводить индивидуальные беседы с больным.

Действия медсестры по снижению риска травматизма:

· организовать окружающую среду,

· обеспечить дополнительную поддержку,

· обеспечить вспомогательными средствами передвижения.

Действия медсестра по проблеме дезориентации:

· информирование пациента,

· напоминание о недавних событиях,

· сопровождение пациента к местам приема процедур, пищи.

Профилактика повторного инсульта. Медсестра дает рекомендации:

· контроль АД, обучение пациента (или родственников) пользоваться тонометром,

· ограничение приема поваренной соли,

· оптимизация физической нагрузки и сна,

· контроль массы тела,

· избегать стрессовых ситуаций, т.к. идет выброс адреналина в кровь, что ведет к повышению АД,

· отказ от курения.

План беседы с родственниками:

· Рассказать про геморрагический инсульт и его факторы риска .

· Рассказать какие последствия и осложнения у данного заболевания.

· Дать рекомендации по уходу за больными с геморрагическим инсультом в связи с его проблемами .

· Дать рекомендации по профилактике повторного кровоизлияния.

Дата добавления: 2017-04-15; просмотров: 6703 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник

Оглавление темы “Инсульт. Виды инсультов. Неотложная помощь при инсульте.”:

1. Инсульт. Виды инсультов. Субарахноидальное кровоизлияние. Причины ( этиология ), патогенез субарахноидального кровоизлияния. Клиника ( признаки ) и диагностика субарахноидального кровоизлияния..

2. Неотложная помощь при субарахноидальном кровоизлиянии. Первая помощь при субарахноидальном кровоизлиянии.

3. Геморрагический инсульт. Причины ( этиология ), патогенез геморрагического инсульта. Клиника ( признаки ), диагностика геморрагического инсульта.

4. Неотложная помощь при геморрагическом инсульте. Первая помощь при геморрагическом инсульте.

5. Ишемический инсульт ( инфаркт мозга ). Причины ( этиология ), патогенез ишемического инсульта. Клиника ( признаки ), диагностика ишемического инсульта.

6. Неотложная помощь при ишемическом инсульте. Первая помощь при ишемическом инсульте.

7. Острая гипертоническая энцефалопатия. Причины ( этиология ), патогенез гипертонической энцефалопатии. Клиника ( признаки ), диагностика гипертонической энцефалопатии.

8. Неотложная помощь при гипертонической энцефалопатии. Первая помощь при гипертонической энцефалопатии.

9. Базисное ( недифференцированное ) лечение мозгового инсульта. Лечение инсульта.

Неотложная помощь при геморрагическом инсульте. Первая помощь при геморрагическом инсульте.

Неотложная помощь при геморрагическом инсульте должна осуществляться в неврологическом или реанимационном отделении, по принципам, сформулированным Б. С. Виленским (1986):

1. Нормализация витальных функций (см. тему ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ).

2. Больной должен быть уложен в постель с приподнятым головным концом.

3. При геморрагическом инсульте показаны средства, обладающие свойствами гемостатиков и ангиопротекторов. Препаратом выбора для этой цели является дицинон (синонимы: этамзилат, циклонамид). Гемостатическое действие дицинона при в/в введении начинается через 5—15 мин., максимальный эффект наступает через 1-2 ч, действие длится 4—6 ч и более. Вводят в/в 2—4 мл 12,5% р-ра, затем через каждые 4-6 ч по 2 мл. Можно вводить в/в капельно, добавляя к обычным растворам для инфузий (М. Д. Машковский, 1997).

4. Для нормализации артериального давления на этапе неотложной помощи можно использовать в/в инъекции дибазола (2—4 мл 1% р-ра), клофелина (1 мл 0,01% р-ра), дроперидола (2—4 мл 0,25% р-ра). При отсутствии эффекта показаны ганглиоблокато-ры — пентамин (1 мл 5% р-ра) или бензогексоний (1 мл 2,5% р-ра), но введение данных препаратов нужно производить с осторожностью и постоянным контролем АД.

5. В связи с резким повышением фибринолиза цереброспинальной жидкости показана эпсилон-аминокапроновая кислота от 20 до 30 г/24 ч в течение первых 3—6 недель (Ф. Е. Горбачева, А. А. Скоромеи, Н. Н. Яхно, 1995).

6. Купирование отека мозга и внутричерепной гипертензии — см. тему ОТЕК МОЗГА.

7. Купирование гипертермического синдрома (при его наличии); судорожного синдрома (при его наличии).

8. При отсутствии сознания производится превентивное назначение антибиотиков для предупреждения развития пневмонии.

9. Уход, направленный на предупреждение трофических осложнений (пролежней).

10. Контроль функции кишечника.

11. Симптоматическая терапия.

Примечание. Перечисленные мероприятия адаптируются к конкретной ситуации.

Видео урок первой помощи при инсульте

– Также рекомендуем “Ишемический инсульт ( инфаркт мозга ). Причины ( этиология ), патогенез ишемического инсульта. Клиника ( признаки ), диагностика ишемического инсульта.”

Источник

Стандарты и тактика

Принципы и протокол лечения геморрагического инсульта основываются на 3 основных задачах:

- Поддержание нормальной работы дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

- Предупреждение отека головного мозга. Разрыв артерии приводит к скоплению жидкости в клетках ГМ. В результате мягкие ткани набухают и увеличиваются в размерах. Череп сдавливает отекший мозг, что грозит летальным исходом пациента.

- Нейропротекция. Необходимо защитить нейроны от гибели вследствие острой ишемии ГМ, чтобы предотвратить нарушение иннервации внутренних органов и мышечный паралич.

После стабилизации состояния больного проводится комплексная терапия для восстановления утраченных функций. В рамках лечения осуществляется профилактика постинсультных осложнений.

В зависимости от последствий меняются и шансы на выживание и выздоровление.

Терапевтические мероприятия на догоспитальном этапе

При подозрении на развитие геморрагического инсульта нужно срочно вызвать скорую и оказать первую помощь. Больного следует госпитализировать в отделение интенсивной терапии не позднее, чем через 6 часов после начала развития патологии. Необходимо транспортировать пациента на носилках с приподнятой головой на 30°.

Людей в длительной коме, больных с тяжелой деменцией или с терминальной стадией злокачественных опухолей обычно не госпитализируют.

Лечебный процесс в остром периоде в стационаре

Схема оказания неотложной помощи зависит от характера инсульта. При неподтвержденном диагнозе проводится базисная терапия. В остром периоде лечение ориентировано на выполнение следующих задач:

- Стабилизация жизненно важных функции. Врачи поддерживают дыхание, нормализуют кровообращение пациента. Если человек впал в кому, то проводится ингаляция кислорода. Стимуляторы дыхания применять запрещено. При наличии артериальной гипотензии осуществляют введение Дексаметазона.

- Нормализация АД, если его показатель превысил привычный для пациента уровень на 20 мм рт. ст.

- Улучшение церебрального кровообращения. Врачи устраняют или стараются предотвратить дальнейшее распространение ишемии ГМ. Проводят лечебные мероприятия для снижения проницаемости сосудов, улучшения микроциркуляции в тканях, устранения кровотечения.

- Борьба с отеком мозга. Осуществляют лечение глюкокортикостероидами, которые снимают воспаление.

- Защита нейронов ГМ с помощью антиоксидантов и ноотропных препаратов.

- Купирование рвоты и судорог препаратами.

Роль сестринской помощи

Медсестры должны постоянно наблюдать за состоянием больного. При угнетении дыхания или сердечной деятельности они проводят реанимационные мероприятия до прихода лечащего врача. Медперсонал осуществляет общий уход за больным, вводит препараты согласно назначенной схеме лечения, меняет положение тела у парализованных пациентов для профилактики пролежней.

Как лечить недуг?

При геморрагическом инсульте терапия ориентирована на восстановление нормального мозгового кровообращение и предупреждение повторного образования тромба в артериях ГМ. Для этого проводится комплексное лечение препаратами и физиопроцедурами. Если консервативная терапия неэффективна, назначается операция.

В течение 2 лет после перенесенного инсульта существует 4-14% риск рецидива заболевания.

Лекарственные препараты

Основные принципы медикаментозной терапии — это восстановление нормального АД и устранение кровоизлияние в ткани мозга. Снижение АД помогает снизить давление крови на сосудистые стенки мозговых артерий, из-за чего уменьшается риск рецидива и останавливается дальнейшее кровоизлияние.

Для стабилизации АД при геморрагическом инсульте назначают антигипертензивные препараты:

- Бета-адреноблокаторы. Обычно назначают Атенолол, Обзидан или Вазокардин. В зависимости от дозировки и количества препарата цена на бета-адреноблокаторы варьируется от 60 до 1000 р.

- Ингибиторы АПФ. Среди них выделяют Энап, Капотен, Ренитек. Последний продается за 120 р. Стоимость Энапа составляет 80 р, Капотена — от 160 до 306 р.

- Блокаторы каналов кальция: Адалат, Изоптин, Кардизем, Коринфар. Цена на препараты достигает до 300 рублей.

- Мочегонные средства. Назначают Гипотиазид, Триампур. Стоимость лекарств составляет 400 р.

Осмотические диуретики, такие как Лазикс или Маннитол, применяют для предупреждения развития отека головного мозга и снижения внутричерепного давления. Цена на них не превышает 100 р.

Для остановки кровотечения применяют лекарства, повышающие свертываемость крови:

- Контрикал.

- Дицинон.

- Викасол.

Последний наиболее дешевый — его стоимость достигает 80 р. Цена на Контрикал и Дицинон варьируется от 400 до 800 р.

Терапевтические процедуры

Существует несколько видов терапевтических процедур, применяющихся для лечения геморрагического инсульта и его осложнений:

- Ботокс-терапия. В постинсультный период некоторые группы мышц могут находиться в постоянном тонусе. Чтобы снять спазм, в очаг поражения вкалывают инъекции ботокса и миорелаксантов.

- Физиотерапия. Комплекс процедур направлен на восстановление кровообращения, снятие боли, улучшение работы внутренних органов и систем. В рамках физиотерапии могут осуществлять лазерную, магнитную терапию, вибромассаж, электрофорез, стимуляцию мышц переменным током. Для каждого пациента назначают индивидуальный комплекс процедур.

- Психотерапия. Пациенту после инсульта требуется психологическая помощь в борьбе с депрессией, которую вызывают нарушения работы мозга. Некоторые больные теряют интерес к жизни из-за постоянного стресса, связанного с их беспомощностью.

- Эрготерапия. Помогает пациентам восстановить утраченные навыки: чтение, обращение с транспортом, гаджетами и бытовыми приборами. Методика нормализует социальную жизнь больного.

Для восстановления физической активности назначают лечебную физкультуру (ЛФК). Комплекс упражнений помогает вернуть нормальную иннервацию пораженных мышц. Для получения максимального результата от упражнений необходимо усилить кровоснабжение скелетной мускулатуры. Для этого проводится лечебный массаж.

Хирургические операции

Операцию при геморрагическом инсульте назначают при неэффективности лекарственной терапии или в тяжелых ситуациях, угрожающих жизни пациента:

- кровоизлияние в мозжечок с накоплением 15 см куб. крови;

- гемотампонада IV желудочка, окклюзионная гидроцефалия;

- субкортикальное кровоизлияние объемом более 30 куб. см;

- кровоизлияние в таламус.

Если внутри черепной коробки скапливается около 30-40 мл крови проведение операции помогает избежать летального исхода в 85% случаев.

В зависимости от места кровоизлияния назначаются разные виды операции при геморрагическом инсульте:

- при скоплении крови в субарахноидальном пространстве проводится клипирование аневризмы или установка койлов;

- лобарные и латеральные гематомы удаляют транскраниальным методом;

- медиальный инсульт предотвращают с помощью стереотаксического удаления гематомы;

- при массивном вентрикулярном кровоизлиянии, окклюзионной гидроцефалии проводится дренирование желудочков.

При отеке мозга в рамках экстренной медицинской помощи в некоторых случаях осуществляется трепанация черепа.

Народные средства

К нетрадиционной медицине можно прибегать при лечении инсульта в домашних условиях, когда состояние пациента остается стабильным длительное время. Существует несколько рецептов, которые благотворно влияют на мозговое кровообращение:

- Очистить пол-лимона от кожуры, мелко порубить и добавить в горячий хвойный отвар. Средство должно отстояться в течение 2 часов. После этого нужно пить лекарство по 150 мл за 60 минут до приема пищи 2 раза в день.

- Потребуется выжать сок из полыни и смешать с медом в соотношении 1:1. Нужно принимать средство по 1 ч. л. Разовая дозировка не должна превышать 6 г. Средство оказывает седативный эффект на организм и улучшает проводимость нервных импульсов.

- Нужно залить 250 мл кипятка 1 ст. л. сухого сбора чистотела. Смесь должна настояться в течение 15 минут. В постинсультный период следует принимать средство по 2 ст. л. 2 раза в день перед приемом пищи.

Важно. Перед применением народных средств необходимо получить разрешение лечащего врача. При этом в их состав не должны входить ингредиенты, обладающие фармацевтической несовместимостью с назначенными препаратами.

Восстановление в домашних условиях

В большинстве случаев полное восстановление утраченных функций после разрыва мозговой артерии невозможно. В течение 2-3 лет регулярной терапии частично возвращаются некоторые функции мозга.

Лечение дома зависит от осложнений:

- если пациент утратил двигательную способность, ему необходимо заниматься ЛФК и делать массаж;

- при нарушении речевой функции больной должен заниматься с логопедом;

- для общего оздоровления назначается физиотерапия.

В период лечения важно отказаться от вредных привычек, соблюдать диету и принимать ноотропные препараты для восстановления мозговой функции.

Вторичная профилактика

Для предупреждения необходимо знать, что именно провоцирует его возникновение, и своевременно лечить гипертоническую болезнь. Следует бороться с факторами риска, повышающими АД:

- сахарным диабетом;

- курением, алкоголизмом;

- высоким уровнем холестерина;

- ожирением.

Кто и где оказывает помощь?

Сначала пациента определяют в отделение интенсивной терапии, где за его состоянием следит реаниматолог. Лечение назначает невролог. В зависимости от появившихся осложнений, вызванных инсультом, врач может консультироваться с другими узкопрофильными специалистами:

- кардиологом;

- гематологом;

- урологом.

Операцию проводит нейрохирург. После стабилизации общего состояния пациента переводят в отделение неврологии и нейрохирургии.

При геморрагическом инсульте нужно госпитализировать пациента в течение 6 часов после появления первых симптомов. При скоплении 30 мл крови в мозговых тканях назначают проведение операции в связи с высоким риском отека мозга. После стабилизации состояния больного проводится комплексная терапия препаратами и физиопроцедурами, которые необходимы для частичного восстановления утраченных навыков.

Мнение эксперта

Эта статья была проверена нашими экспертами, практикующими врачами с многолетним опытом.

Задать вопрос

Если вы хотите проконсультироваться со специалистами сайта или задать свой вопрос, то вы можете сделать это совершенно бесплатно в комментариях.

А если у вас вопрос, выходящий за рамки данной темы, воспользуйтесь кнопкой Задать вопрос выше.

Источник