Геморрагический инсульт методические рекомендации

Оглавление

1. Краткая информация

2. Диагностика

3. Лечение

4. Реабилитация

5. Профилактика

6. Дополнительная информация

Год издания 2016

Профессиональные ассоциации:

- Ассоциация нейрохирургов России

1. Краткая информация

1.1 Определение

Геморрагический инсульт – группа заболеваний, сопровождающихся кровоизлиянием в мозг или его оболочки.

1.2 Этиология и патогенез

Внутримозговые кровоизлияния:

Первичные – гематома в результате артериальной гипертонии (70-90%).

Вторичные при:

- коагулопатии (10-26%);

- разрыве артериовенозной мальформации (7%);

- васкулопатиях (5%);

- кровоизлияниях в опухоль (1-3,5%);

- повышении интенсивности кровотока в области инфаркта мозга;

- осложнениях инфекций ЦНС, тромбозе дуральных синусов и эклампсии.

Механизмы развития кровоизлияния:

- по типу гематомы (85%) – типичны в подкорковых ядрах, полушариях и мозжечке; в первые часы разрушения мозгового вещества незначительны; размеры гематомы намного превышают объём разрушенной ткани.

- по типу диапедезного пропитывания – следствие первичной ишемии сосудистой стенки и увеличения ее проницаемости; преимущественно в таламусе или варолиевом мосту; чаще небольшого размера.

1.3 Эпидемиология

10-15% всех нарушений мозгового кровообращения.

В РФ ежегодно у 43 000 человек.

Средний возраст 60–65 лет.

Соотношение мужчин и женщин 1,6 к 1.

Риск развития значительно повышается после 55 лет и удваивается с каждым десятилетием.

Летальность 40–50%, инвалидность у 70–75%.

Факторы риска:

- высокое АД;

- злоупотребление алкоголем;

- анамнез нарушений мозгового кровообращения;

- нарушения функции печени с тромбоцитопенией, гиперфибринолизом и уменьшением факторов свертывания крови.

1.4 Кодирование по МКБ

I60,8 – другое субарахноидальное кровоизлияние.

I60,9 – субарахноидальное кровоизлияние неуточненное.

I61,0 – внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное.

I61,1 – внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное.

I61,2 – внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное.

I61,3 – внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга.

I61,4 – внутримозговое кровоизлияние в мозжечок.

I61,5 – внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое.

I61,6 – внутримозговое кровоизлияние множественной локализации.

I61,8 – другое внутримозговое кровоизлияние.

I61,9 –внутримозговое кровоизлияние неуточненное.

1.5 Классификация

Типы гематом:

- Путаменальная – в подкорковых ядрах, латеральнее внутренней капсулы;

- Таламическая – в таламусе, медиальнее внутренней капсулы;

- Смешанная – в подкорковых ядрах, латеральнее и медиальнее внутренней капсулы;

- Субкортикальная – близко к коре головного мозга;

- Мозжечка – в полушарии и/или черве мозжечка;

- Ствола мозга.

2. Диагностика

2.1 Жалобы и анамнез

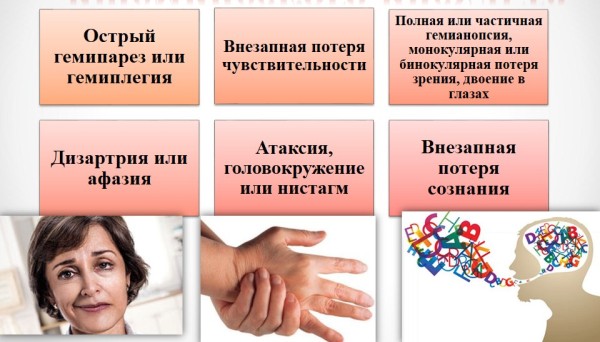

Жалобы при сохраненном ясном сознании или угнетении до оглушения:

- головная боль,

- рвота,

- головокружение,

- слабость в контралатеральных поражению конечностях,

- нарушение зрения.

При афазии пациент может не предъявлять жалоб.

Заболевание развивается остро, с подъема АД, внезапной сильной головной боли, утраты сознания, иногда с судорогами в конечностях.

У большинства длительная, «не леченая» артериальная гипертензия, мочекаменная болезнь и ожирение.

При неясном анамнезе у больных с нарушенным бодрствованием необходимо исключить черепно-мозговую и сочетанную травму.

2.2 Физикальное обследование

Оценка соматического и неврологического статуса.

На этапе постановки диагноза

Общий осмотр со стандартной оценкой общего состояния и систем органов.

Оценка неврологического статуса:

- определение уровня бодрствования по шкале комы Глазго;

- менингеальные симптомы;

- недостаточность черепных нервов;

- двигательные нарушения с бальной оценкой гемипареза;

- чувствительные нарушения (при возможности);

- выпадение полей зрения (при возможности).

Для оценки состояния используются шкалы инсультов национальных институтов здравоохранения, Канадскую шкалу неврологических состояний, систему прогностических баллов Аллена.

2.3 Лабораторная диагностика:

- общий анализ крови,

- общий анализ мочи,

- биохимический анализ крови,

- коагулограмма,

- анализ крови на гепатиты В и С,

- анализ крови на сифилис,

- анализ на ВИЧ,

- определение группы крови и резус-фактора.

2.4 Инструментальная диагностика

КТ головного мозга – объём кровоизлияния определяют с помощью программы или по формуле АВС/2.

Пациентам с планирующейся во время операции нейронавигацией, производят сканирование для передачи на навигационную установку.

При КТ (МРТ) определяется:

- наличие и топография патологического очага (очагов);

- объем каждого очага в см3 (гипо-, гиперденсивной части);

- положение срединных структур мозга и степень их смещения в мм;

- состояние ликворосодержащей системы мозга (величина, форма, положение, деформация желудочков);

- определение вентрикуло-краниальных коэффициентов;

- состояние цистерн мозга;

- состояние борозд и щелей мозга.

По характеру кровоизлияния на КТ можно предположить разрыв сосудистой аномалии:

- артериовенозные мальформации – субкортикальное кровоизлияние, наиболее часто на стыке лобной и теменной, височной и затылочной долей;

- артериальная аневризма – в основании лобной доли, сильвиевой щели, на стыке лобной и височной долей.

При отсутствии КТ проводится МРТ головного мозга.

При подозрении по КТ на разрыв аневризмы или артериовенозной мальформации, при наличии факторов риска выполняется церебральная ангиография – КТА/МРА/ДСА.

ЭКГ в трёх стандартных и шести грудных отведениях.

Рентгенография грудной клетки.

При острой патологии со стороны других органов или систем проводится необходимая профильная диагностика.

3. Лечение

Решения о лечебной тактике основывается на клинической картине, данных инструментальных методов исследования и оценке динамики неврологических расстройств.

3.1 Консервативное лечение

Обычно проводят при внутримозговых гематомах небольшого объёма, не вызывающих:

- выраженного масс-эффекта;

- грубых неврологических расстройств;

- дислокации мозга;

- без прорыва крови в желудочковую систему с развитием окклюзионной гидроцефалии.

Не показано хирургическое лечение из-за неблагоприятного прогноза и проводится только симптоматическое лечение:

- гематомы большого объёма (супратенториальные более 80 см3);

- стволовые гематомы;

- массивное разрушение головного мозга.

3.2 Хирургическое лечение

Направлено на устранение компрессии, дислокации мозга, окклюзионной гидроцефалии.

Снижает летальность и неврологический дефицит при неэффективности консервативной терапии.

Относительные противопоказания для операции:

- тяжёлая соматическая патология;

- неуправляемая артериальная гипертензия – САД более 200 мм.

Факторы риска неблагоприятного исхода при хирургическом лечении:

- снижение бодрствования до сопора и ниже;

- объем внутримозговой гематомы более 50 см3;

- массивное вентрикулярное кровоизлияние;

- поперечная дислокация 10 мм и более;

- деформация цистерн ствола мозга;

- рецидив кровоизлияния.

Нет ясности по целесообразность хирургического удаления гематом таламуса более 10 см3 и ствола с грубым неврологическим дефицитом.

Выбор метода хирургического лечения

Вмешательство проводят сразу после обследования и определения типа гематомы.

Операцию откладывают до снижения и стабилизации АД:

- при компенсированном состоянии пациента;

- нормальном бодрствовании или снижении не глубже оглушения;

- отсутствии признаков нарастания компрессии мозга;

- высоких цифрах АД с САД более 200 мм.

В ряде случаев на протяжении первых суток гематома может продолжать формирование и склонна к рецидивам, и некоторые нейрохирурги предлагают воздержаться от операции в течение 6–24 часов от начала заболевания.

Условия для хирургического лечения геморрагического инсульта

В операционной необходимы:

- микроскоп;

- набор микрохирургических инструментов;

- нейроэндоскопическое оборудование и инструменты;

- навигационная установка.

Желательно общее обезболивание.

Рекомендуется удаление:

- путаменальных и субкортикальных гематом более 30 см3, с выраженным неврологическим дефицитом и/или дислокацией – смещение срединных структур более 5 мм или деформация цистерн ствола;

- гематомы мозжечка более 10-15 см3, диаметром от 3 см, при компрессии ствола мозга и/или окклюзионной гидроцефалии. Не рекомендуется наружное вентрикулярное дренирование без удаления гематомы мозжечка;

- гематомы мозжечка менее 10-15 см3, вызывающую гемотампонаду IV желудочка и окклюзионную гидроцефалию;

- при кровоизлиянии в таламус с гемотампонадой желудочков и/или окклюзионной гидроцефалией.

Не рекомендуется хирургическое вмешательство:

- при угнетении бодрствования до комы 7 баллов и менее;

- на фоне выраженной артериальной гипертензии с САД более 200мм;

- при компенсированном состоянии пациента.

Миниинвазивное удаление путаменальных и мозжечковых гематом при отсутствии выраженного дислокационного синдрома, жизнеугрожающей дислокации головного мозга по данным КТ. Возможно дополнение операции локальным фибринолизом.

Открытое удаление субкортикальных, путаменальной и мозжечковой гематомы при клинике быстрого нарастания дислокационного синдрома.

При субкортикальных кровоизлияниях показана микрохирургическая ревизия полости гематомы для удаления ангиографически негативной мальформации (частота 30%).

При тяжелой соматической патологии после церебральной ангиографии и исключении сосудистой мальформации возможно удаление субкортикальных гематом миниинвазивным методом: со стереотаксисом, эндоскопией, локальным фибринолизом.

Наружное дренирование желудочков или эндоскопическая тривентрикулостомия при небольших гематомах мозжечка со смещением и/или окклюзией IV желудочка или сильвиева водопровода и развитием окклюзионной гидроцефалии.

Наружное дренирование проводят до регресса окклюзионной гидроцефалии и восстановления проходимости желудочковой системы.

При массивном кровоизлиянии в боковые желудочки возможно их наружное дренирование с локальным фибринолизом сгустков или их эндоскопическим удалением при отсутствии сосудистой аномалии.

При тяжелом состоянии пациента и при потребности длительной интенсивной терапии в послеоперационном периоде рекомендована установка датчика измерения ВЧД.

Пациентам с тяжёлой соматической патологией при условии контроля ФВД и центральной гемодинамики возможна пункционная операция под местной анестезией с внутривенным потенцированием.

Пункционная аспирации гематомы с использованием стереотаксиса:

- показана при путаменальных и мозжечковых гематомах без нарушения бодрствования или со снижением до оглушения;

- может сочетаться с локальным фибринолизом сгустков крови 5000-60000 МЕ урокиназы, 50–100 тыс. МЕ проурокиназы рекомбинантной, 3 мг тканевого активатора плазминогена, 15–30 тыс. МЕ стрептокиназы;

- ведение фибринолитика и аспирация лизированной крови каждые 6–12 часов в зависимости от вида препарата;

- возможна нейроэндоскопия;

- оптимальное время дренирования гематомы 24–72 часа.

Послеоперационный период

Пребывание пациент в отделении нейрореанимации.

Контрольная КТ головного мозга:

- после открытой операции на 1–2, 7 и 21 сутки;

- через сутки после операции;

- в период проведения фибринолиза каждые 24 часа;

- после удаления дренажа на 7 и 21 сутки;

- при ухудшении (неврологическом) экстренно.

Мониторирование ВЧД до его стойкой нормализации – менее 20 мм, с последующим удалением датчика.

4. Реабилитация и амбулаторное лечение

Начинается в ранние сроки в стационаре.

Мероприятия:

- вертикализация;

- активизация;

- лечебная физкультура;

- массаж;

- занятия с логопедом;

- отработка навыков с тонкой моторикой для выполнения повседневных задач.

После проведения основных лечебных мероприятий скорейший перевод больного в реабилитационный центр и проведение восстановительных занятий в полном объеме.

5. Дополнительно

Госпитализация в отделения неврологии или нейрореанимации многопрофильного стационара скорой медицинской помощи – первичное сосудистое отделение или региональный сосудистый центр.

Осматривают больного невролог и реаниматолог.

Выявление нетравматической внутримозговой гематомы при клинико-неврологическом обследовании и КТ (МРТ) – показание для обязательной консультации нейрохирурга в ближайшие часы.

Противопоказание к консультации нейрохирурга – тяжелая соматическая патология.

Целесообразность перевода больного с ГИ в нейрохирургическое отделение решается нейрохирургом индивидуально.

Существенную помощь может оказать телемедицина.

Перевод больного с внутримозговой гематомой нетравматического генеза осуществляется врачебной или реанимационной бригадой.

Источник

К острым нарушениям мозгового кровообращения относят геморрагический и ишемический инсульт. Клинические рекомендации по обоим патологиям скачивайте в статье. Видеолекция о методах лечения прилагается.

Инсульт в клинических рекомендациях определяют как разновидность нарушения мозгового кровообращения.

Основным признаком заболевания является внезапное (часы, минуты) появление очаговых неврологических расстройств, а также общемозговой симптоматики, длительность которых превышает сутки или быстро приводит к летальному исходу по цереброваскулярным причинам.

Кроме того, в рекомендациях отмечают принципиальное различие пациентов с инфарктом мозга, обусловленным ишемией, и нетравматическим внутримозговым кровоизлиянием. В МКБ-10 диагноз инсульт представлен в рубриках I60-64.

↯

Больше статей в журнале

«Заместитель главного врача»

Активировать доступ

Этиология и факторы риска: геморрагический и ишемический инсульт

Клинические рекомендации подразделяют этиологические аспекты ишемического инсульта на локальные и системные. Первые включают изменения, непосредственно возникающие в сонных и внутримозговых артериях.

К таковым относятся:

- анатомические аномалии строения и пространственного расположения сосудов, в том числе патологическая извитость;

- атеросклеротическое поражение стенок артерий, питающих мозг;

- морфологические изменения сосудистой стенки на фоне фибромускулярной дисплазии;

- различные формы васкулитов;

- компрессия сонных и позвоночных артерий;

- фибрилляция предсердий.

Кроме того, инфаркт мозга возникает на фоне резкого патологического изменения гемодинамики (шок, падение сердечного выброса), заболеваний системы крови, в том числе наследственных и приобретенных расстройств гемостаза, гемобластозов.

Используйте интерактивный конструктор, чтобы получить готовый протокол ведения пациента на основе последних клинических рекомендаций Минздрава РФ.

Среди причин геморрагического инсульта лидирует эссенциальная артериальная гипертензия с частыми эпизодами кризового повышения АД. На ее долю приходится более половины всех случаев.

Остальные обусловлены отложением амилоида в стенке артерий каротидного бассейна, злокачественными новообразованиями различных отделов мозга.

Отдельную группу причин нетравматических внутримозговых кровоизлияний составляют разрывы мешотчатых аневризм Виллизиева круга. Размеры патологического образования при этом значительно варьируют – от 2 мм до нескольких сантиметров. Большинство подобных дефектов локализуется на задней соединительной артерии и, по-видимому, они являются врожденными.

Классификация: ишемический и геморрагический инсульт

Клинические рекомендации подразделяют инсульт на несколько разновидностей:

- по характеру очага различают инфаркт мозга и нетравматическое кровоизлияние;

- по длительности симптомов выделяют период от суток до 3 недель (малый инсульт) и инсульт с сохранением дефицита свыше этого срока;

- очаги кровоизлияний по локализации подразделяются на эпидуральные, субдуральные, субарахноидальные, паренхиматозные, внутрижелудочковые;

- выделяют инфаркт мозга эмболической и неэмболической природы;

- течение инсульта подразделяется на несколько периодов: острейший (первые трое суток), острый (28 дней), ранний (6 месяцев) и поздний восстановительный (до 24 месяцев), а также остаточных явлений (свыше двух лет).

В статье вы найдете только несколько готовых образцов и шаблонов.

В Системе «Консилиум» их более 5000.

Успеете скачать всё, что нужно, по демодоступу за 3 дня?

Активировать

Клиническая картина

Геморрагический и ишемический инсульт клинические рекомендации-2020 подразделяют по клинической картине на несколько типов.

Набор неврологических симптомов во многом зависит локализации поврежденного участка мозга. Они обычно включают общемозговые, менингеальные и очаговые. К первой группе относятся головная боль, тошнота, рвота, угнетение сознания. Для второй типичны ригидность затылочных мышц, положительные симптомы Брудзинского и Кернига.

По характеру очаговых симптомов можно предположить локализацию зоны повреждения мозга.

Поражение средних, передних мозговых, глазничных артерий, относящихся к каротидному бассейну, характеризуется центральным парезом/плегией конечностей на стороне, противоположной очагу с повышением тонуса по типу «складного ножа», появлением патологических симптомов Россолимо и Бабинского.

Клиническая картина ишемического инсульта

Расстройства чувствительности происходят по типу гипестезий и парестезий. Речевые функции страдают по типу моторной и сенсорной афазии, отмечаются дисграфия и дислексия. О вовлечении зрительных путей свидетельствует нижнеквадрантная и верхнеквадратная гемианопсия.

Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых: патогенез, способы диагностики, варианты терапии. Клинические рекомендации по инсульту смотрите в Системе Консилиум.

Поражение ЧМН характеризуется парезом взора, девиацией языка, сглаженностью носогубной складки. Поражение вертебро-базилярного бассейна проявляется системным головокружением, мозжечковой атаксией, гемианопсией, парезом/параличом конечностей на стороне, противоположной очагу, бульбарным синдромом.

Этапы диагностики ОНМК

Клинические рекомендации регламентируют три уровня диагностики инсульта: догоспитальный, скоропомощный и стационарный.

Первый предусматривает сбор и оценку типичных жалоб, а также выявление расстройств зрения, походки, речи, односторонних расстройств чувствительности и двигательной активности.

Второй включает универсальный тест «улыбнуться, поднять руки, заговорить», позволяющий определить уровень сознания и степень выраженности неврологического дефицита.

Кроме того, крайне важно определить эффективность оксигенации, выявить тахипноэ/брадипноэ, низкий уровень сатурации, цианоз, измерить АД и уровень сахара крови.

В процессе транспортировки пациента необходим мониторинг гликемии, артериального давления и уровня сознания в соответствии со шкалой комы Глазго.

График работы в эпидсезон, который поможет своевременно раздать поручения и проконтролировать исполнение, смотрите в журнале «Заместитель главного врача». В статье — чек-лист «Что спросить с руководителей подразделений» и готовые образцы документов по противоэпидемическим мероприятиям, которые инспекторы одобрили при проверке ваших коллег.

На стационарном этапе предусмотрена лабораторная и инструментальная диагностика инсульта в объеме:

- общий и биохимический анализ крови (глюкоза, триглицериды, холестерин, мочевина, креатинин, белок и его фракции, билирубин);

- коагулограмма;

- электролиты и газы крови;

- запись электрокардиограммы для выявления нарушений ритма;

- ультразвуковое исследование сердца;

- КТ/МРТ головного мозга.

В качестве дополнительных методов рекомендуется применение ХМЭКГ, дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий, ЭЭГ, осмотра глазного дна, люмбальной пункции.

Лечение ОНМК

Клинические рекомендации-2020 регламентируют мероприятия по лечению инсульта на догоспитальном и стационарном уровне. Особо подчеркивается необходимость экстренной помощи, поскольку максимальный терапевтический эффект проявляется при принятии соответствующих лечебных мер в течение первых шести часов от начала заболевания.

Если помощь не оказана вовремя, прогноз выздоровления при геморрагическом инсульте, как и при ишемическом, неблагоприятный.

Обратите внимание

Минздрав продолжает менять порядок повышения квалификации медицинских и фармработников. Как медработникам предстоит повышать квалификацию с 2021 года, разъяснили замминистра здравоохранения Татьяна Семенова и проректор РНИМУ Ольга Природова в журнале «Заместитель главного врача».

На догоспитальном этапе принят следующий алгоритм действий:

- придать пациенту положение с возвышенным головным концом;

- обеспечить проходимость дыхательных путей и адекватную вентиляцию (кислород, ИВЛ);

- снижать АД ниже уровня 220 и 120 мм рт. ст. не следует;

- установить периферический венозный катетер;

- при подозрении на внутримозговое кровоизлияние тромболизис и антитромботическую терапию не применять;

- для снижения АД не использовать нитраты и нифедипин;

- произвести коррекцию гипогликемии/гипергликемии, судорог, психомоторного возбуждения.

Абсолютных противопоказаний к госпитализации пациентов с инсультом не существует. Относительные касаются больных с терминальной стадией онкологических заболеваний, комой и деменцией (наступивших до инсульта).

В стационарных условиях терапия продолжается, проводится мониторинг жизненно-важных показателей, контроль эффективности дыхания, температуры тела, гемодинамики, нейропротекторная терапия.

При подтверждении диагноза ишемического инсульта давностью не более 4,5 часов пациентам в возрасте от 18 до 80 лет показано проведение тромболизиса. С этой целью используются системные и фибриноселективные тромболитики, в том числе усовершенствованные. Исключение составляют пациенты, имеющие противопоказания согласно инструкции лекарственных препаратов для ТЛТ.

При подтверждении диагноза внутримозгового кровоизлияния необходимо решить вопрос о хирургическом лечении, указано в клинических рекомендациях по инсульту.

Алгоритмы лечения, протоколы первичного приема, новые формы ИДС, памятки для пациентов и врачей — читайте и скачивайте материалы на www.provrach.ru

Источник