Где можно пройти реабилитацию после инсульта в красноярске

Найдена информация об 1 подходящем медицинском центре. Реабилитация в клинике после инсульта в клиниках города – цены и отзывы. Как проходит восстановление после последствий инсульта? Медицинская реабилитация больных после ишемического и геморрагического инсульта.

- Как проходит реабилитация после инсульта?

- Восстановление лежачего больного

- Реабилитация пожилых людей

- Где пройти восстановление инсультным пациентам?

Постинсультное состояние ― как восстановиться?

Медицинская реабилитация необходима всем пациентам, перенесшим инсульт. Она включает комплексное физическое и психологическое восстановление. Задача специалистов ― скорректировать возникшие нарушения в работе нервной системы и исправить угнетенное состояние психики.

Врачи рекомендуют начинать нейрореабилитацию как можно раньше, желательно уже через 12 часов после приступа. От этого зависит, насколько хорошо восстановится утраченная функция. Чем позже начнется реабилитация, тем труднее будет вернуть прежнее состояние здоровья.

На сайте Med.Firmika.ru расскажем о программе реабилитации после инсульта и ее специфике для разных групп больных. Также вы узнаете о медицинских реабилитационных центрах и особенностях их работы.

Что входит в программу реабилитации после инсульта?

Реабилитация инсультных больных включает систему мероприятий, которые направлены, в первую очередь, на преодоление дефекта, из-за которого возникло физическое или сенсорное ограничение. Если его нельзя полностью устранить, врачи делают все необходимое, чтобы сгладить нарушение и улучшить качество жизни пациента. Лечение помогает научиться в новых условиях ухаживать за собой и вернуться к трудовой деятельности.

Нейрореабилитация включает следующие направления:

- Общий уход. Человеку назначают правильное питание, специально обученный средний медперсонал регулярно проводит гигиенические процедуры;

- Восстановление утраченных функций. Специалисты разного профиля помогают, восстановить движения, память, речь и другие пострадавшие функции;

- Поддерживающая медикаментозная терапия. Назначают необходимые препараты, в зависимости от вида инсульта и общего состояния после приступа.

Существуют общий и индивидуальный план реабилитации. Общее лечение назначают всем обязательно, в него входят медикаменты и некоторые процедуры. Индивидуальный план составляют, когда есть дефект, который требует дополнительного внимания и лечения: нарушение глотания, речи, зрения, слуха, двигательной способности, чувствительности, координации и мышления.

На выбор плана нейрореабилитации влияет также вид инсульта:

- Ишемический легче поддается восстановлению, в некоторых случаях требует операции на сосудах, кровоснабжающих головной мозг;

- Геморрагический ― самая тяжелая форма, которая связана с кровоизлиянием в мозг, требует более длительной и активной нейрореабилитации;

- Спинальный, при котором необходима дополнительная ортопедическая помощь, чтобы зафиксировать позвоночник и создать благоприятные для его восстановления условия, так как патология возникает из-за серьезных болезней или травм спинного мозга и позвоночника.

Нейрореабилитация после инсульта основана на мультидисциплинарном принципе, то есть с больным работает бригада разных специалистов: невролог, кардиолог, физиотерапевт, врач-ЛФК, клинический психолог, психиатр, логопед, эрготерапевт и ортопед. Ведение больных с инсультом целой бригадой специалистов снижает смертность и нарушение трудоспособности в среднем на 30%.

В стационаре пациент лечится в течение нескольких месяцев, иногда до полугода и дольше. После выписки курс реабилитации продолжают уже в амбулаторных условиях.

Специфика реабилитации лежачего больного

Инсульт часто приводит к обездвиживанию пациента, когда большую часть времени он находится в лежачем положении. Помимо общего восстановления здесь важно следить за тем, чтобы не появлялись пролежни. Для этого медработники периодически изменяют положение больного в постели, ежедневно обрабатывают кожу противомикробными растворами и мазями, кладут специальные салфетки от пролежней и назначают физиотерапию.

В медицинских центрах лежачим пациентам выделяют необходимые устройства для ходьбы или инвалидные коляски для перемещения. Проводят регулярную лечебную физкультуру и массаж, чтобы поддерживать обездвиженные конечности и предупредить их контрактуру или патологическое сгибание.

Как проходит реабилитация пожилых людей после инсульта?

После 65 лет инсульт вызывает более глубокие поражения головного мозга, поэтому полностью восстановить утраченные функции удается не всегда. Успех нейрореабилитации у пожилых напрямую зависит от качества профессионального ухода.

Медперсонал обращает особое внимание на предупреждение осложнений: следит за органами дыхания, правильным питанием, опорожнением кишечника и мочевого пузыря. При признаках воспаления назначают общую и местную терапию, чтобы избежать дыхательных и мочевых инфекций.

Где можно пройти реабилитацию после инсульта?

Всем пациентам с инсультом необходимо пройти полный курс реабилитации в инсультном отделении. Постинсультная реабилитация в домашних условиях противопоказана, так как врачи не смогут круглосуточно отслеживать состояние больного, а качество и способы терапии сильно ограничены.

Восстановление инсультных больных проводится в:

- Государственных реабилитационных центрах по госзаказу, который обычно действует только для тяжелых больных.

- Частных медицинских клиниках по реабилитации: они могут быть специализированными и неспециализированными. В первых проходят восстановление только больные с неврологическими расстройствам. В центрах общего профиля наряду с другими отделениями есть и реабилитационное, предназначенное специально для больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга.

При выборе частного центра, обращайте внимание на квалификацию врачей, а также на то, есть ли в штате все специалисты, которые требуются для полноценной реабилитации, и прошли ли они специальную подготовку. Также важно, чтобы в клинике было установлено современное оборудование для диагностики и лечения.

Автор статьи:

Мариам Арутюновна Арутюнян

Копирайтер информационного портала Firmika.ru.

Специализация на переводах и авторских статьях по медицине и стоматологии.

Источник

Нарушение мозгового кровообращения (НМК) занимает значительное место в неврологической клинике. Лечение последствий инсульта нередко связано с большими трудностями и это требует не только анализа структуры болезни, особенностей течения основного заболевания, но и выявления сохранившихся цепей функций, на которые можно опираться при лечении инсульта.

Широкая распространенность сосудистых патологий головного мозга, частота НМК ставят перед неврологами задачу внедрения системы восстановления нарушенных вследствие инсульта функций.

Устранение у больных постинсультных дефектов, обучение их самообслуживанию и приспособлению к трудовой и социальной деятельности в новых условиях составляет сущность реабилитации.

Реабилитация опирается на биологические, психологические, социально-экономические, морально-этические и научно-медицинские основы. Реабилитация больных, перенесших мозговой инсульт, строится прежде всего на основе положений, общих для всех больных, независимо от того, что является причиной возникновения инсульта. К таким положениям относятся:

- Раннее начало восстановительной терапии;

- Систематичность и длительность терапии;

- Поэтапное построение восстановительного лечения с учетом характера нарушений функции на каждом этапе болезни;

- Комплексность всех видов восстановительного лечения (медикаментозного, лечебной гимнастики, массажа, физиотерапии и т.д.);

- Поощрение больного к активному участию в реабилитационных мероприятиях.

Наиболее высоким уровнем реабилитации является уровень восстановления. К такому уровню принадлежат возобновление незадействованных важных движений, повышение силы в мышцах, реализующих эти движения. Лечебные мероприятия должны предусматривать, кроме фармацевтических препаратов, массаж и лечебную гимнастику. Таким образом, основным механизмом, на основе которого достигается уровень восстановления, является расторможенность нервных элементов, вследствие чего восстанавливаются и улучшаются двигательные функции.

Другим уровнем реабилитации, очень важным в неврологической практике, является компенсация. Это выработанная в процессе развития живого организма способность других здоровых систем взять на себя функции поврежденных. Причина возникновения компенсации заключается в несоответствии между требованием среды и возможностями больного. Поэтому центральное значение в компенсаторной приспособляемости играет вся центральная и периферическая нервная система. Восстановительные мероприятия, направленные на компенсацию нарушенной функции, предусматривают предупреждение патологических условий, которые могут возникнуть в процессе обратного развития дефекта. Важна профилактика развития контрактур, поэтому важным является применение специальных корректирующих упражнений. Следует помнить, что в основе компенсаторной перестройки никогда не удается достичь полного восстановления функций к исходному состоянию (из-за мозговой катастрофы). Движения на уровне компенсации уже изменены и дефективны. Оба этих уровня – восстановление и компенсация – относятся к медицинской реабилитации.

И важнейшим уровнем реабилитации является реинтеграция. Это социальная адаптация больного к окружающей среде, когда медицинская реабилитация иногда не дает эффекта и задача здесь только одна и главная – приспособить пациента к самообслуживанию, трудоустройству, спортивным занятиям и положительным психологическим настройкам.

Возникновение у больного органического дефекта и исключение его из привычной активной жизни всегда являются для него тяжелой психической травмой. А медленное восстановление нарушенных функций может разочаровать больного и привести его к потере веры в свое выздоровление, к развитию чувства собственной неполноценности. Очень важно привлечение самого пациента к сознательному, активному участию в осуществлении восстановительных мероприятий. Это требует создания системы поэтапной психотерапии, которая будет способствовать мобилизации личности больного для устранения его постинсультных проблем и возвращению к социальной деятельности.

Для достижения этой цели важное значение имеет принцип партнерства, то есть содружество и взаимное доверие между больным, врачом, средним и младшим медперсоналом и специалистами-реабилитологами.

Упражнения на улучшение активности в повседневной жизни – это частое вмешательство, которое проводят трудотерапевты в реабилитации после инсульта. Вмешательства могут быть разделены на личную активность (самообслуживание) и расширенную активность. В целях содействия восстановлению после инсульта трудотерапевты используют процесс анализа активности по классам повседневной активности так, чтобы они были доступными, но сложными. Это может также включать предложения и упражнения с применением адаптивного оборудования, которое компенсирует потерю способности быть активным в повседневной жизни.

Систематический обзор (1258 пациентов) обнаружил, что личная активность в тренировке повседневной деятельности, оказываемая специалистами по трудовой терапии, эффективна для повышения самостоятельности больных после перенесенного инсульта.

Некоторых больных с инсультом отправляют в гериатрические реабилитационные палаты для получения трудотерапии и физиотерапии или только физиотерапии. Длительность каждой программы составляет примерно 3 часа в день в течение около восьми недель. Исследование показало, что личная активность в тренировке повседневной деятельности с помощью трудотерапии в рамках стационарной комплексной программы реабилитации после инсульта эффективнее, чем программы реабилитации после инсульта без трудотерапии. Другое исследование, где сравнивали 30 больных, выполнявших упражнения с применением адаптационного оборудования дома после выписки с 23 пациентами, которые не выполняли после выписки никаких упражнений, показало, что выполнение упражнений с использованием адаптационного оборудования в повседневной жизни более эффективно, чем применение оборудования без выполнения упражнений.

Больным с инсультом рекомендуется личная тренировка навыков повседневной деятельности посредством трудового терапевта. В частности рекомендуются:

- Ортез голеностопный;

- Индивидуальные вмешательства;

- Физическая тренировка ходьбы;

- Упражнения на повторение задачи;

- Тренировка мышечной силы для улучшения силы мышц;

- Повышенная интенсивность реабилитации.

Также рассматриваются:

- Упражнения на беговой дорожке для пациентов, которые могут ходить самостоятельно;

- Функциональная электростимуляция свисания стопы;

- Электромеханическая тренировка ходьбы.

Электромеханическая поддержка для тренировки ходьбы часто предлагается некоторым больным при наличии необходимого оборудования и компетентных специалистов в использовании этого оборудования. Отдельные больные при использовании средств для ходьбы могут получить уверенность. Если средства для ходьбы улучшают передвижение, равновесие, качество жизни и независимость или уменьшают риск падения после перенесенного инсульта, они могут обеспечить экономически эффективное вмешательство. Однако средства для ходьбы могут иметь обратное влияние на передвижение и независимость при ходьбе (без помощи средств). В настоящее время недостаточно доказательств для оценки этих возможных последствий. Средства для ходьбы рассматриваются только после всесторонней оценки потенциальных преимуществ и вреда при ходьбе в зависимости от стадии восстановления больного и его общего состояния.

Укрепление мышц.

Доказательства трёх систематических обзоров поддерживают вывод, что упражнения для укрепления мышц полезны для улучшения силы мышц. Доказательств недостаточно, чтобы обобщить выводы об относительной эффективности конкретных методов укрепления для мышц. Также недостаточно доказательств, чтобы определить, есть ли связь с силой мышц и функциональными результатами, в то же время существует ряд доказательств, которые позволяют предположить, что вмешательство на укрепление мышц не имеют обратного влияния на спастику. Тренировка мышечной силы рекомендуется, когда определенной целью лечения является улучшение мышечной силы.

Три систематических обзора показали, что увеличение интенсивности восстановления благоприятно влияет на функциональные результаты, в том числе на передвижение. Положительный эффект был достигнут при увеличении примерно вдвое «стандартной» физиотерапии и трудотерапии. Среднее время терапии составляет приблизительно 45 минут физиотерапии + 14 минут трудотерапии в день. В испытаниях «увеличенная интенсивность» приравнивается в среднем до около 16 часов дополнительной терапии для каждого конкретного больного. Увеличение до 16 часов (что имеет место в соответствующих эпизодах лечения) было минимумом, необходимым для достижения улучшения результатов. Однако отмечены значительные различия по объему терапии, которая предоставлялась отдельным больным, в отдельных исследованиях и в определенный период.

В основном полученные доказательства могут применяться у больных в первые шесть месяцев после инсульта. Если терапия считается безопасной, любая возможность увеличить ее интенсивность для улучшения передвижения обычно используется.

Успех реабилитационных мероприятий зависит прежде всего от требовательности и терпения самого пациента, от его характера и желание быстрее выздороветь и встать на ноги. Наряду с таким больным обязательно должны быть родственники. В их обязанности входит поддерживать и ободрять больного человека. Постинсультный больной может стать слезливым и раздражительным. Поэтому родные должны концентрировать внимание больных на положительных примерах других больных, которые выздоровели после инсульта и вернулись к полноценной жизни.

Больной, который верит в свое исцеление, выздоравливает гораздо быстрее, чем те люди, которые не имеют веры.

Источник

Медицинские опросы показывают: 80 % населения знают, что такое инсульт, чуть больше половины из них примерно представляют симптомы, и только 20 % в курсе, что предпринимать при «ударе». Тем временем в России каждый год инсульт поражает более 450 тысяч человек, 30 % случаев имеют летальный исход, из выживших 70 % становятся инвалидами. Если еще 20 лет назад инсульт в 50 лет был редкостью, сегодня «удары» происходят и у 25–30-летних.

Когда перспектива есть

Где проводят реабилитацию после инсульта?

В России существует целая система оказания экстренной помощи больным, перенесшим инсульт. В регионах России, в том числе и в Красноярском крае, создана сеть сосудистых центров. В Красноярске они расположены в краевой клинической больнице, городской больнице № 20, БСМП, железнодорожной больнице. В крае сосудистые центры открыты в Норильске, Минусинске, Канске, Ачинске, Лесосибирске. И пациент, которого увезли на скорой помощи с подозрением на инсульт, должен быть срочно доставлен в ближайший пункт. Здесь по утвержденному алгоритму ему проводятся диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия.

Но лечением в сосудистом центре не заканчивается восстановление больного. Ему требуется длительная реабилитация. В Красноярском крае на базе Сибирского клинического центра ФМБА уже несколько лет действует Центр нейрореабилитации. Заведует им профессор, заведующий кафедрой неврологии Красноярского государственного медицинского университета и главный нейрореабилитолог края Семен ПРОКОПЕНКО.

Но лечением в сосудистом центре не заканчивается восстановление больного. Ему требуется длительная реабилитация. В Красноярском крае на базе Сибирского клинического центра ФМБА уже несколько лет действует Центр нейрореабилитации. Заведует им профессор, заведующий кафедрой неврологии Красноярского государственного медицинского университета и главный нейрореабилитолог края Семен ПРОКОПЕНКО.

– Семен Владимирович, как попасть в Центр нейрореабилитации, если больной нуждается в помощи специалистов?

– Этот порядок определен с открытия центра. Самый простой вариант: человек из неврологического отделения больницы или сосудистого центра, где он лежит с инсультом, переводится к нам. Если пациент подходит для госпитализации и не против этого, его врачи созваниваются с заведующим отделением и определяют дату поступления больного. При этом ему не нужны дополнительные документы, направлением в центр будет считаться выписка из больницы. Таких пациентов у нас немало. Многие приезжают из районов края, их примерно 30 % от общего числа наших пациентов. Другой вариант: человеку дают направление в поликлинике, он проходит обследование и приезжает. Хочу отметить: для бесплатного лечения по системе ОМС пациенту необходимо иметь направление в наш центр. Лечатся у нас не только жители края. По существующему закону, пройти реабилитацию по программе обязательного медицинского страхования может каждый житель России. Далеко не в каждом регионе существует реабилитация после инсульта, потому к нам едут со всего Сибирского федерального округа, с Дальнего Востока.

– Но существует некоторое ограничение: по системе ОМС человек может пройти реабилитацию в стационаре центра в течение двух лет после инсульта, а в амбулатории – в течение четырех лет после мозгового «удара»…

– Два года – это немало. Некоторые больные за год проходят у нас четыре курса стационарной реабилитации. За год-полтора совершенно точно можно понять, какая судьба ждет человека. Будет ли идти дальнейшее восстановление или он остановился в своем развитии и к существующему дефекту надо приспособиться и жить с ним. Но существуют районы, где люди только по прошествии полутора лет после инсульта отправляются к нам на лечение. И у них оказывается неплохой потенциал. Амбулаторная реабилитация – для тех, кто может передвигаться, но у них существуют определенные проблемы, им необходима наша высокотехнологичная помощь. С нашим оборудованием и специалистами они начнут лучше ходить или двигать рукой, восстанавливать свою речь. У нас уникальное отделение восстановления высших мозговых функций, работают 25 профессиональных логопедов, нейропсихологи, другие специалисты.

– Для вас перспективный больной – тот, что ходит на своих ногах?

– Нет. Перспективным может быть и тот пациент, что еще не встал, но у него есть перспектива это сделать. У нас есть категория пациентов, которые даже сидеть не могут. Они только выписались из сосудистого центра. Очень важно, чтобы они делали свои первые шаги со специалистами. В Красноярском крае создана своя школа неврологии и реабилитации, наша кафедра разрабатывает собственные методики восстановления различных функций – речи, ходьбы, равновесия, есть компьютерные программы для тренировки высших мозговых функций для больных с нарушением памяти. Наша позиция: эти методики должны быть эффективны, просты в использовании и недороги. Сейчас дорогостоящего оборудования много, например, имеющийся у нас локомат (заставляющий человека двигать ногами) стоит около 350 тысяч евро. Не каждая больница может себе это позволить. А наши методики специально созданы, чтобы работать с ними можно было в любых условиях – в деревне, городе или дома.

– Получается, чтобы пройти лечение после инсульта, человек должен ехать в краевой центр. В районах существуют пунктынейрореабилитации?

– С учетом территориальных особенностей нашей страны и Сибири в частности, есть пациенты, которые лечатся в высокотехнологичных сосудистых центрах (они созданы во всех регионах России), и те, кого невозможно до них довезти, такие поступают в районные больницы. Например, красноярцы с диагнозом «инсульт» доставляются на скорой в сосудистые центры, но ни один человек, перенесший инсульт в Дивногорске, в сосудистом центре не лечился. Этот город рядом с Красноярском, но существует закон: доставка пациента в сосудистый центр должна занимать не больше часа. Иначе транспортировка может ухудшить состояние больного. Из Дивногорска до Красноярска за час не доедешь, особенно днем. И сосудистый центр в этом городке не откроешь – маленькое население. Таких территорий в Красноярском крае много. Например, вся Эвенкия – огромное пространство – 25 тысяч человек проживающих. А сосудистый центр открывается один на 200 тысяч населения. Такая же ситуация с реабилитацией. В сосудистый центр уже пролечившегося здесь больного не примут, потому что на койках лежат новые больные с острым инсультом. В наш центр приехать – дело хорошее. Но до нас доезжают далеко не все инсультные больные из-за сложностей с транспортировкой или отсутствием сопровождающих. Кроме того, у нас достаточно большой заказ – в год мы проводим реабилитацию 1680 больных. Но в крае переносят инсульт 10 тысяч человек ежегодно.

– Какой же выход из этой ситуации?

– В России создан Союз реабилитологов, и в рамках этого общества мы рассматриваем возможность создания отделений реабилитации в межрайонных центрах, в которых существуют сосудистые центры, – Канске, Ачинске, Минусинске, Норильске, Лесосибирске. Это будет хороший выход. Человек, перенесший инсульт, сможет проходить реабилитацию ближе к дому. А если организовать еще и санаторно-курортное лечение для инсультных больных, получится замкнутая система реабилитации.

Если куришь ты и пьешь

Лучшее лечение любой болезни – профилактика. Кстати, профилактику инсульта нейрореабилитологи разделяют на «до» и «после». Если человек в прямом смысле не хочет рисковать своей головой, он должен позаботиться о себе. Термин «здоровый образ жизни» сегодня до того заезжен, что воспринимается уже с некоторой иронией. И тем не менее. Здоровое питание и подвижность – панацея в том числе и от инсульта.

Но даже считающему себя здоровым человеку необходимо постоянно проходить медицинское обследование, а дома периодически измерять артериальное давление. Ведь гипертоническая болезнь подкрадывается незаметно.

А если у вас уже присутствуют гипертония, мерцательная аритмия или атеросклероз, необходимо срочно защищаться от мозгового «удара» – постоянно принимать назначенные врачом лекарства, отказаться от курения и алкоголя, снизить потребление соли до 2–4 граммов в день, сбалансированно питаться и гулять каждый день не менее 30 минут.

Но если инсульт уже произошел, восстановление больного должно начинаться в первые же сутки. На недавней научно-практической конференции нейрореабилитологов, которая прошла в Красноярске, председатель общества реабилитации Санкт-Петербурга Виталий Ковальчук акцентировал внимание именно на этом:

– Если позволяет состояние, то ведение пациента с первых часов заболевания должно проходить под девизом «Ни минуты покоя». Это позволяет как можно раньше и в максимально полном объеме реабилитировать пациента и предупредить развитие осложнений.

– Расстройство мозгового кровообращения приводит к образованию в мозге патологического очага. Ядро этого очага составляют погибшие нервные клетки, а клетки вблизи от него – в состоянии пониженной активности или полного торможения, – поясняет Семен Прокопенко. – И своевременно принятые лечебные меры могут вернуть им активность. С перенесшим инсульт работает целый отряд реабилитологов. Это и логопеды, и нейропсихологи, и массажисты. Обыкновенный массаж может сделать чудеса, если он проводится вовремя.

Главный нейрореабилитолог Красноярского края Семен Прокопенко уверен: инсульт – не самостоятельное заболевание. В 95 % случаев это нарушение работы целой системы органов. Например, 80 % случаев инсульта протекают на фоне гипертонической болезни.

– Нелеченная или неправильно леченная гипертоническая болезнь постепенно приводит к изменению сосудистой сети и нарастанию признаков хронической недостаточности, – поясняет Семен Владимирович. – Все это вызывает чрезвычайно высокий риск развития инсульта по ишемическому или геморрагическому типу. Хотя известно, что снижение среднего артериального давления на пять миллиметров ртутного столба снижает риск развития инсульта почти на 30 %. Многие просто не измеряют собственное давление.

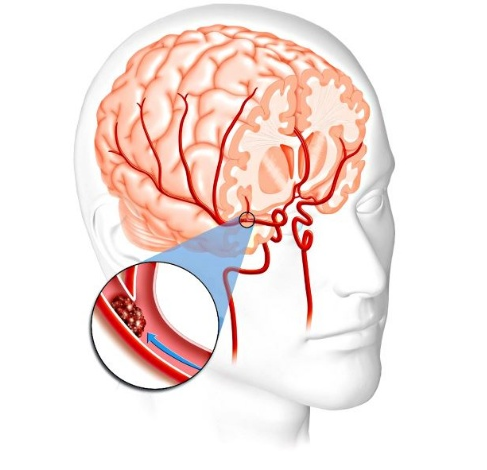

Еще один фактор, толкающий людей к инсульту, – атеросклеротический процесс. Атеросклеротическая бляшка нарушает ход крови и способствует образованию тромбов. Мерцательная аритмия создает условия для формирования тромба в ушке предсердия. Этот тромб может оторваться и закупорить сосуды легких или мозга. А сахарный диабет усугубляет все эти негативные процессы и тоже приводит к инсульту. Избыточный вес, курение и употребление алкоголя – двигатели в процессе образования у вас гипертонии, спазмов сосудов и токсического поражения нервной системы. А все это – прямой путь к инсульту.

Слева направо

Нейрореабилитологи отмечают: почти каждый в России недооценивает опасность мозгового инсульта. Тем не менее гибель участка головного мозга из-за прекращения его кровоснабжения – вещь весьма коварная. Когда умирают клетки определенного участка головного мозга, нарушаются или полностью выпадают функции, за которые этот участок мозга отвечал. При этом, если инсульт произошел в правом полушарии головного мозга, выпадение функций происходит на левой половине тела – из-за перекрещивания нервных путей от головного мозга к телу человека.

Наш головной мозг состоит из нескольких частей: сверху кора головного мозга, которая отвечает за мышление, чувства, речь, мышечные движения человека. Подкорковая часть отвечает за основные функции: дыхание, работу сердца, поддержание артериального давления. Кроме того, в задних отделах головного мозга находится мозжечок, который отвечает за координацию движений. Чаще всего поражается кора головного мозга. А это ведет к грубому нарушению речи больного и понимания речи окружающих.

Наш мозг нуждается в постоянном полноценном активном кровотоке. А когда по различным причинам этот процесс внезапно нарушается, возникает инсульт.

Если причиной прекращения кровоснабжения становится закупорка артерии атеросклеротической бляшкой или тромбом, говорят об ишемическом инсульте. Когда происходит разрыв артерии и кровоизлияние в мозг, говорят о геморрагическом инсульте. Наиболее частые причины геморрагического инсульта – разрыв расширенного участка артерии (врожденная патология сосуда – аневризма) или разрыв артерии на фоне высокого артериального давления.

Важно знать

Как распознать «удар»

· Попросите человека улыбнуться: улыбка окажется кривой либо больной вовсе не сможет улыбнуться.

· Попросите поднять и удерживать выпрямленные руки: человек либо поднимет их частично, либо одна рука будет отставать, или же обе руки окажутся неподвижными.

· Попросите человека полностью назвать свое имя: больной либо не сможет этого сделать, либо ответит с трудом.

· Попросите подвигать глазами (поморгать, посмотреть влево-вправо): глазные яблоки будут двигаться несимметрично.

· Попросите высунуть язык: он будет искривлен.

Основные симптомы инсульта

· Внезапное нарушение чувствительности или слабость, особенно на одной стороне тела;

· внезапно возникшая асимметрия лица;

· внезапное нарушение зрения на одном или двух глазах, ощущение двоения в глазах;

· внезапная сильная головная боль и (или) головокружение;

· нарушение координации движений, проблемы с равновесием.

Обнаружив хотя бы один из этих признаков, срочно вызывайте скорую. Чтобы лечение было более эффективным, оно должно начаться не позднее 24 часов после инсульта, наименьший риск смерти и инвалидности – если меры принимаются в течение 3–6 часов после «удара».

Первая помощь

Если вы оказались рядом с человеком, у которого развился инсульт, необходимо положить его удобно и срочно вызвать скорую помощь. Давать какие-либо лекарства не надо. Если больной без сознания, его нельзя оставлять лежать на спине! У человека без сознания снижена мышечная сила, язык может закрыть дыхательное горло, и человек умрет от удушья. Больного без сознания всегда необходимо держать на боку – так, чтобы изо рта могла вытекать слюна и язык не затруднял дыхание.

№ 75 / 665

Ссылки по теме:

Источник