Ферментодиагностика при инфаркте миокарда

Оглавление темы “Лабораторная диагностика инфаркта миокарда.”:

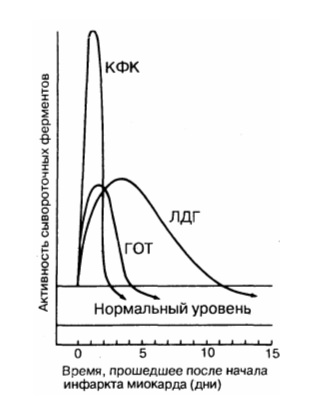

Лабораторные методы диагностики инфаркта миокарда. Ферменты инфаркта миокарда.Помимо клинических данных и ЭКГ, в диагностике инфаркта миокарда существенное значение имеет резорбционно-некротический синдром — неспецифическая реакция миокарда, возникающая вследствие асептического некроза, всасывания продуктов некроза и эндогенной интоксикации. Его критерии: лихорадка, гиперферментемия (ферменты выходят из погибших миоцитов при разрушении их мембран) и изменения общего анализа крови. Верификация инфаркта миокарда базируется на существенном росте уровня кардиоспецифических ферментов в плазме. Весьма важны сроки определения уровня ферментов у больного ИМ. Ферменты «быстрого реагирования», которые выходят в периферический кровоток из зоны некроза: • тропонин-Т (специфический миокардиальный белок, отсутствующий в скелетных мышцах) имеет первый пик роста через 2—3 ч с максимумом через 8—10 ч, и высокий уровень сохраняется на протяжении 4-7 дней. Однократное измерение этого теста через 72 ч может быть показателем распространенности ИМ. Тропониновый тест имеет прогностическое значение: если у больного с НСт нет повышения тропонина (в начале ангинозного приступа и через 12 ч), то у него отсутствует свежий инфаркт миокарда. Обычно для верификации диагноза ИМ достаточно двух исследований тропонина-Т (в отличие от необходимости многократных исследований МВ-КФК и КФК). При мелкоочаговом инфаркте миокарда тропонин начинает повышаться с такой же скоростью, как и МВ-КФК, но возвращается к норме более длительно (до 7—14 дней начального периода).

• изофермент МВ-КФК более специфичен (в высоких концентрациях отмечен только в сердце, но в небольших концентрациях содержится в скелетных мышцах). Уровень менее 10 мкг/л указывает на мелкоочаговый ИМ, а более 10 мкг/л — на крупноочаговый. Чтобы исключить ИМ, МВ-КФК регистрируют каждые 8 ч (нужны минимум 3 отрицательных результата). Оценка МВ-КФК весьма полезна, когда имеется сопутствующее поражение мышц или мозга (в них есть КФК, но нет МВ-КФК); • суммарная КФК (норма – 20-80 усл. ед., или до 1,2 ммоль/л, в СИ) повышается через 4—6 ч (пик через 1—2 суток), а нормализуется на 4-й день. КФК содержится не только в сердце, но и в скелете, мышцах, мозге, потому рост ее может быть обусловлен травмами или болезнями мышц (полимиозит, миопатия); катетеризацией сердца; ИЭ и миокардитом (при которых интервал ST может повышаться во многих отведениях); ЭИТ; длительной иммобилизацией; шоком или алкогольной интоксикацией. Необходимо определять КФК в динамике (3-4 раза). Уровень КФК ее возрастает в ходе первых, суток, сохраняется стабильным в течение 3—4 суток и снижается к 6-7-м суткам. Пиковый уровень КФК (и МВ-КФК) на 2-е сутки после ИМ в большей мере, чем другие сывороточные маркеры, указывает на размер некроза. Ранняя диагностика инфаркта миокарда (6—8 ч от начала) с помощью этих кардиоспецифических тестов важна для «сортировки» больных с наличием боли в грудной клетке, для определения соответствующего лечения вследствие объективных трудностей разграничения кардиальной ишемии от ИМ на основе клинических данных. В целом, исследование биохимических специфических маркеров некроза миокарда весьма важно (особенно, если данные ЭКГ позволяют сомневаться в диагнозе инфаркта миокарда). На основе их величин выделяют ОКС с некрозом (ИМ) и без некроза (НСт). Диагностика кардиоспецифических сывороточных ферментов (находившихся в миокардиоцитах и при их разрушении оказавшихся в кровяном русле) имеет большое значение для верификации ИМ без Q.

Видео урок изменений в анализе крови при инфаркте миокардаПри проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь – Также рекомендуем “Трансаминазы при инфаркте миокарда. Лактатдегидрогеназы при инфаркте миокарда.” |

Источник

Для постановки диагноза инфаркта миокарда требуется сочетание типичной боли в сердце (затянувшийся приступ стенокардии), изменений на ЭКГ и анализа крови на ферменты. Кардиоспецифическими являются МВ-фракция креатинфосфокиназа, лактатдегидрогеназа, тропонин, соотношение аминотрасфераз. Этот метод является вспомогательным, он позволяет косвенным образом оценить размер разрушения миокарда и составить прогноз для выздоровления.

Изменение показателей крови при инфаркте

Из-за острого прекращения кровоснабжения сердечной мышцы в организме формируется ответная реакция. Она связана с такими процессами:

- разрушение мышечных клеток;

- проникновение продуктов распада в кровь;

- формирование воспаления вокруг очага инфаркта.

Поэтому, наряду со сбором жалоб, осмотром и аускультацией, ЭКГ, пациентам в обязательном порядке назначается клинический анализ крови и тест на выявление кардиоспецифических ферментов.

Основные лабораторные показатели зависят от обширности повреждения миокарда, наиболее характерными признаками являются:

- повышение содержания лейкоцитов (с первого дня до 7 — 10);

- резкое падение количества эозинофилов;

- незначительное смещение лейкоцитарной формулы влево;

- нарастание СОЭ (через 2 — 4 дня до 2 — 4 недели и дольше).

Эти данные не относятся к специфичным, так как они отражают степень воспалительной реакции на распад мышечной ткани. Поэтому их используют для косвенного определения степени тяжести инфаркта.

Рекомендуем прочитать о заднебазальном инфаркте. Вы узнаете о причинах возникновения, симптомах и диагностике, а также о лечении заднебазального инфаркта миокарда.

А здесь подробнее о лабораторной диагностике инфаркта миокарда.

Какие ферменты считаются кардиоспецифическими

К типичному симптому разрушения миокарда относится нарастание содержания ферментов, они названы кардиоспецифическими, так как содержатся преимущественно в клетках сердца. Для подтверждения диагноза используют ряд тестов, полученные результаты вместе с признаками ЭКГ и характерной болью в сердце составляют классическую триаду острого инфаркта миокарда

Креатинфосфокиназа

Этот фермент содержится в любой мышечной ткани, головном мозге и в клетках щитовидной железы. Поэтому для того, чтобы исключить ошибку при подозрении на некроз сердечной мышцы, исследуют его фракцию МВ. Она возрастает в первые часы после начала инфаркта и достигает пика через 10 часов, после 2-х суток возвращается к физиологическому уровню. Чем больше ее обнаруживают в крови, тем больше зона разрушения.

Лактатдегидрогеназа

Повышается медленнее, чем креатинфосфокиназа, и дольше теряет активность. Наивысшие значения появляются к концу второго дня после тяжелого приступа стенокардии, нормализация происходит к 9 — 10 дню, иногда остается повышенной до двух недель. Причинами нарастания содержания этого фермента также могут быть:

- болезни печени;

- шоковые состояния;

- застой крови при недостаточности кровообращения;

- разрушение эритроцитов;

- воспаления, в том числе и миокардит;

- тромбоэмболия легочных сосудов.

В связи с этим более точно отражает процесс некроза миокарда изофермент – лактатдегидрогеназа 1.

Аспартатаминотранфераза (АсАТ)

Повышается до максимума через сутки или 36 часов, а к концу первой недели возвращается к исходным значениям. Вместе с аланинаминотрасферазой (АлАТ) может увеличиваться при других заболеваниях, в том числе и при патологических изменениях в печени. Поэтому правильнее определять соотношение между этими соединениями – при инфаркте АсАТ/АлАТ превышает 1,33.

Тропонин

Относится к маркеру разрушения поперечнополосатых мышц. Его компонентами являются следующие виды белков: С (связывает кальций), Т (способствует соединению тропомиозина), I (тормозит С и Т). При этом тропонин Т и I находятся в типичных для сердечных клеток формах, что и позволяет их считать абсолютно кардиоспецифическими.

Тропонины появляются спустя 4 часа после образования зоны распада в миокарде и доходят до пика в первые сутки, их можно обнаружить на 7 — 14 день после приступа.

Тест на тропонин является достоверным критерием. На основании большого количества исследований доказано, что появление высокого уровня этого соединения является признаком острого инфаркта, а низкое содержание бывает при нестабильной стенокардии. Этот анализ используют для таких целей:

- установление диагноза в период до 2 недель;

- проведение дифференциальной диагностики со стенокардией;

- оценка размера некроза сердечной мышцы;

- определение прогноза и степени риска осложнений;

- исследование результативности терапии.

Миоглобин

Этот белок отвечает за транспорт кислорода в клетки сердца. Его можно обнаружить не только в миокарде, но и в других мышечных волокнах. Он повышается одним из первых при инфаркте – чаще всего это интервал между 4 и 6 часом после начала острой боли в сердце. Такое нарастание содержания в крови продолжается всего 3 — 4 часа, поэтому его легко пропустить, если не проводить мониторинговые исследования.

Поэтому данный показатель не всегда отражает истинное состояние сердца, а также не удается связать его концентрацию со степенью разрушения клеток.

Как правильно оценить полученные результаты

Для того, чтобы сориентироваться в наличии инфаркта миокарда, а также оценить его величину и давность развития, требуется определить различные показатели, проанализировать сочетание их изменений.

Могут быть следующие клинические ситуации:

- пациент госпитализирован в первые сутки от начала острой боли – нужен анализ МВ-креатинфосфокиназы, даже если на ЭКГ однозначно есть инфаркт, так как можно оценить размер некроза и составить прогноз. Нормальные значения не исключают инфаркт, нужно повторить исследование через сутки;

- больной поступил в период между 1 и 15 днем от начала приступа – проводится исследование лактатдегидрогеназы и соотношения АсАТ/АлАТ;

- если нет типичной боли в сердце и нормальная ЭКГ, то повышения ферментов для постановки диагноза недостаточно;

- рост содержания любого фермента не строго специфичен, но с большей долей вероятности на инфаркт указывает МВ-фракция креатинфосфокиназы и тропонин;

- нормальные показатели крови не исключают формирование острого инфаркта сердечной мышцы.

Рекомендуем прочитать о коронарной недостаточности. Вы узнаете о причинах появления и симптомах заболевания, а также о методах диагностики и лечения коронарной недостаточности.

А здесь подробнее об инфаркте правого желудочка.

Рост кардиоспецифических ферментов в крови связан с разрушением клеток сердца в период развития инфаркта миокарда. Каждый из показателей имеет свою динамику повышения и восстановления исходного уровня. Наиболее характерными именно для мышцы сердца являются МВ-фракция креатинфосфокиназы и компоненты тропонинового комплекса.

При нормальных показателях инфаркт не исключен, а на основании гиперферментемии диагноз не ставится, поэтому анализ крови оценивают только параллельно с клиническими симптомами и электрокардиографическими данными.

Полезное видео

Смотрите на видео о диагностике и лечении инфаркта миокарда:

Источник

Инфаркт миокарда (ИМ) — одна из основных причин смертности работоспособного населения во всем мире. Главное предусловие летального исхода этой болезни связано с поздней диагностикой и отсутствием профилактических мероприятий у пациентов из группы риска. Своевременное установление диагноза подразумевает комплексную оценку общего состояния больного, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования.

Опрос больного

Обращение пациента кардиологического профиля к врачу с жалобами на загрудинную боль всегда должны настораживать специалиста. Подробный расспрос с детализацией жалоб и течения патологии помогает установить направление диагностического поиска.

Основные моменты, которые указывают на возможность инфаркта у пациента:

- наличие ишемической болезни сердца (стабильная стенокардия, диффузный кардиосклероз, перенесенный ИМ);

- факторы риска: курение, ожирение, гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет;

- провоцирующие факторы: чрезмерная физическая нагрузка, инфекционное заболевание, психоэмоциональное напряжение;

- жалобы: загрудинная боль сдавливающего или жгущего характера, которая длится более 30 минут и не купируется «Нитроглицерином».

Кроме того, ряд пациентов отмечают за 2-3 дня до катастрофы «ауру» (подробнее о ней в статье «Предынфарктное состояние»):

- общая слабость, немотивированная усталость, обмороки, головокружение ;

- усиленное потоотделение;

- приступы сердцебиения.

Осмотр

Физикальное (общее) исследование пациента проводится в кабинете доктора с использованием методов перкуссии (поколачивания), пальпации и аускультации («выслушивания» сердечных тонов с помощью фонендоскопа).

Инфаркт миокарда — патология, которая не отличается специфическими клиническими признаками, позволяющими поставить диагноз без использования дополнительных методов. Физикальное исследование применяется для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и определения степени нарушения гемодинамики (кровообращения) на догоспитальном этапе.

Частые клинические признаки инфаркта и его осложнений:

- бледность и высокая влажность кожных покровов;

- цианоз (синюшность) кожи и слизистых оболочек, холодные пальцы рук и ног — свидетельствуют о развитии острой сердечной недостаточности;

- расширение границ сердца (перкуторное явление) — говорит об аневризме (истончение и выпячивание стенки миокарда);

- прекардиальная пульсация характеризуется видимым биением сердца на передней грудной стенке;

- аускультативная картина — приглушенные тоны (из-за сниженной сократительной способности мышцы), систолический шум на верхушке (при развитии относительной недостаточности клапана при расширении полости пораженного желудочка);

- тахикардия (учащенное сердцебиение) и гипертензия (повышенные показатели артериального давления) вызываются активацией симпатоадреналовой системы.

Более редкие явления — брадикардия и гипотензия — характерны для инфаркта задней стенки.

Изменения в других органах регистрируются нечасто и связаны преимущественно с развитием острой недостаточности кровообращения. Например, отек легких, который аускультативно характеризуется влажными хрипами в нижних сегментах.

Изменение формулы крови и температура тела

Измерение температуры тела и развернутый анализ крови — общедоступные методы оценки состояния пациента для исключения острых воспалительных процессов.

В случае инфаркта миокарда возможно повышение температуры до 38,0 °С на 1—2 дня, состояние сохраняется в течение 4—5 суток. Однако гипертермия встречается при крупноочаговом некрозе мышцы с выделением медиаторов воспаления. Для мелкоочаговых инфарктов повышенная температура нехарактерна.

Наиболее характерные изменения в развернутом анализе крови при ИМ:

- лейкоцитоз — повышение уровня белых клеток крови до 12—15*109/л (норма — 4—9*109/л);

- палочкоядерный сдвиг влево: увеличение количества палочек (в норме — до 6 %), юных форм и нейтрофилов;

- анэозинофилия — отсутствие эозинофилов (норма — 0—5 %);

- скорость оседания эритроцитов (СОЭ) возрастает до 20—25 мм/час к концу первой недели (норма — 6—12 мм/час).

Сочетание перечисленных признаков с высоким лейкоцитозом (до 20*109/л и больше) свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе для пациента.

Коронарография

Согласно современным стандартам, пациент с подозрением на инфаркт миокарда подлежит экстренному выполнению коронарографии (введение контраста в сосудистое русло и с последующим рентгеновским исследованием проходимости сосудов сердца). Подробнее об этом обследовании и особенностях его выполнения можно прочесть тут.

Электрокардиография

Электрокардиография (ЭКГ) по-прежнему считается основным методом диагностики острого инфаркта миокарда.

Метод ЭКГ позволяет не только поставить диагноз ИМ, но и установить стадию процесса (острая, подострая или рубец) и локализацию повреждений.

Международные рекомендации Европейского общества кардиологов выделяют следующие критерии инфаркта миокарда на пленке:

- Острый инфаркт миокарда (при отсутствии гипертрофии левого желудочка и блокады левой ножки пучка Гисса):

- Повышение (подъем) сегмента ST выше изолинии: >1 мм (>0,1 мВ) в двух и более отведениях. Для V2-V3 критерии >2 мм (0,2 мВ) у мужчин и >1,5 мм (0,15 мВ) у женщин.

- Депрессия сегмента ST >0,05 мВ в двух и более отведениях.

- Инверсия («переворот» относительно изолинии) зубца Т более 0,1 мВ в двух последовательных отведениях.

- Выпуклый R и соотношение R:S>1.

- Ранее перенесенный ИМ:

- Зубец Q длительностью более 0,02 с в отведениях V2-V3; более 0,03 с и 0,1мВ в I, II, aVL, aVF, V4-V6.

- Комплекс QS в V2-V

- R >0,04 c в V1-V2, соотношение R:S>1 и положительный зубец Т в этих отведениях без признаков нарушения ритма.

Определение локализации нарушений по ЭКГ представлено в таблице ниже.

| Пораженный участок | Отвечающие отведения |

|---|---|

| Передняя стенка левого желудочка | I, II, aVL |

| Задняя стенка («нижний», «диафрагмальный инфаркт») | II, III, aVF |

| Межжелудочковая перегородка | V1-V2 |

| Верхушка сердца | V3 |

| Боковая стенка левого желудочка | V4-V6 |

Аритмический вариант инфаркта протекает без характерной загрудинной боли, но с нарушениями ритма, которые регистрируются на ЭКГ.

Биохимические анализы на маркеры некроза сердечной мышцы

«Золотым стандартом» подтверждения диагноза ИМ в первые часы от начала приступа боли является определение биохимических маркеров.

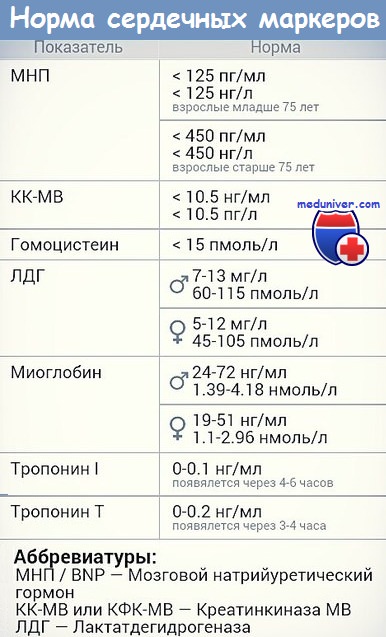

Лабораторная диагностика инфаркта миокарда с помощью ферментов включает:

- тропонины (фракции І, Т и С) — белки, которые находятся внутри волокон кардиомиоцитов и попадают в кровь при разрушении миокарда (о том, как выполнить тест, читайте здесь;

- креатинфосфокиназа, сердечная фракция (КФК-МВ);

- белок, связывающий жирные кислоты (БСЖК).

Также лаборанты определяют менее специфические показатели: аспартатаминотрансфераза (АСТ, является также маркером поражения печени) и лактатдегидрогеназа (ЛДГ1-2).

Время появления и динамика концентрации сердечных маркеров представлены в таблице ниже.

| Фермент | Появление в крови диагностически значимых концентраций | Максимальное значение (часы от приступа) | Снижение уровня |

|---|---|---|---|

| Тропонины | 4 часа | 48 | В течение 10—14 суток |

| КФК-МВ | 6—8 часов | 24 | До 48 часов |

| БСЖК | Через 2 часа | 5—6 — в крови; 10 — в моче | 10—12 часов |

| АСТ | 24 часа | 48 | 4—5 дней |

| ЛДГ | 24—36 часов | 72 | До 2 недель |

Согласно приведенным выше данным, для диагностики рецидива инфаркта (в первые 28 дней) целесообразно определять КФК-МВ или БСЖК, концентрация которых снижается в течение 1—2 дней после приступа.

Забор крови на сердечные маркеры проводится в зависимости от времени начала приступа и специфики изменения концентраций ферментов: не стоит ожидать высоких значений КФК-МВ в первые 2 часа.

Неотложная помощь пациентам оказывается вне зависимости от результатов лабораторной диагностики, на основании клинических и электрокардиографических данных.

Рентгенография органов грудной клетки

Рентгенологические методы нечасто используются в практике кардиологов для диагностики инфаркта миокарда.

Согласно протоколам, рентгенография органов грудной клетки показана при:

- подозрении на отек легких (одышка и влажные хрипы в нижних отделах);

- острой аневризме сердца (расширение границ сердечной тупости, перикардиальная пульсация).

УЗИ сердца (эхокардиография)

Комплексная диагностика острого инфаркта миокарда подразумевает раннее ультразвуковое исследование сердечной мышцы. Метод эхокардиографии (ЭхоКГ) информативен уже в первые сутки, когда определяются:

- снижение сократительной способности миокарда (зоны гипокинезии), что позволяет установить топический (по локализации) диагноз;

- падение фракции выброса (ФВ) — относительный объем, который попадает в систему кровообращения при одном сокращении;

- острая аневризма сердца — расширение полости с формированием кровяного сгустка в нефункционирующих участках.

Кроме того, метод используется для выявления осложнений ИМ: клапанной регургитрации (недостаточности), перикардита, наличия тромбов в камерах.

Радиоизотопные методы

Диагностика инфаркта миокарда при наличии сомнительной ЭКГ-картины (например, при блокаде левой ножки пучка Гисса, пароксизмальных аритмиях) подразумевает использование радионуклидных методов.

Наиболее распространенный вариант — сцинтиграфия с использованием пирофосфата технеция (99mTc), который накапливается в некротизированных участках миокарда. При сканировании такой области зона инфаркта обретает наиболее интенсивный окрас. Исследование информативно с 12 часов после начала болевого приступа и до 14 дней.

Изображение сцинтиграфии миокарда

МРТ и мультиспиральная компьютерная томография

КТ и МРТ в диагностике инфаркта используются сравнительно редко из-за технической сложности исследования и невысокой информативности.

Компьютерная томография наиболее показательна для дифференциальной диагностики ИМ с тромбоэмболией легочной артерии, расслоения аневризмы грудной аорты и других патологий сердца и магистральных сосудов.

Магнитно-резонансная томография сердца отличается высокой безопасностью и информативностью в определении этиологии поражения миокарда: ишемическое (при инфаркте), воспалительное или травматическое. Однако длительность процедуры и особенности проведения (необходимо неподвижное состояние пациента) не позволяют проводить МРТ в острый период ИМ.

Дифференциальная диагностика

Наиболее опасные для жизни патологии, которые необходимо отличать от ИМ, их признаки и используемые исследования представлены в таблице ниже.

| Заболевание | Симптомы | Лабораторные показатели | Инструментальные методы |

|---|---|---|---|

| Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) |

|

|

|

| Расслаивающая аневризма аорты |

| Малоинформативны |

|

| Плевропневмония |

| Развернутый анализ крови: лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, высокая СОЭ |

|

Источник