Европейские протоколы лечения инсульта

Выход в свет новой редакции рекомендаций по лечению и профилактике инсульта и транзиторных ишемических атак (ТИА), подготовленной совместно экспертами Европейской инсультной ассоциации (ESA) и Европейской инициативной группы против инсульта (EUSI), стал одним из главных событий XVII европейской конференции по проблеме инсульта, которая состоялась в мае текущего года в г. Ницца (Франция). Русский перевод полного текста рекомендаций подготовлен одним из ведущих российских экспертов по проблеме острых нарушений мозгового кровообращения – доктором медицинских наук, профессором В.И. Скворцовой. Неврологи, которым в основном адресован этот номер газеты, найдут его в виде отдельной брошюры.

I.Больше внимания в новых рекомендациях уделено телемедицине, подчеркивается, что дистанционная передача телеметрической информации о состоянии пациента способна обеспечить более эффективное взаимодействие всех медицинских служб и существенно ускорить госпитализацию инсультных больных.

II.Особый акцент сделан на проблеме транзиторных нарушений кровоснабжения мозга. Подчеркнуто, что экстренная госпитализация и оценка состояния пациентов с подозрением на ТИА позволяет впоследствии снизить риск развития инсульта. Рекомендации по экстренной доставке пациентов с ТИА в инсультное отделение, их обследованию с использованием нейровизуализации и немедленному лечению являются новыми для Европы. В разделе «Диагностика» дополнительно уточнены показания к проведению нейровизуализации: экстренная КТ- или МР-ангиография мозговых сосудов теперь показана всем пациентам с ТИА, малым инсультом и спонтанным регрессом симптоматики.

III.Некоторые изменения коснулись раздела по первичной профилактике инсульта. Снова снизилась планка целевого артериального давления, теперь это 120/80 мм рт. ст., то есть речь идет о нормализации этого показателя путем изменения образа жизни и назначения агрессивной гипотензивной терапии. Целевое значение холестерина плазмы крови принято на уровне 3,9 ммоль/л.

IV.В главе о модификации образа жизни появились новые для нас сведения об отсутствии профилактического эффекта от приема витаминов, антиоксидантов и гормональной заместительной терапии у женщин (то же для вторичной профилактики). Зато упоминаются результаты исследования, в котором показано, что умеренное потребление алкоголя (12-24 г/сут в пересчете на чистый этанол) уменьшает риск инсульта. Из напитков для такой профилактики рекомендуется красное вино.

V.Несколько изменились представления о возможностях антитромбоцитарной терапии в первичной профилактике инсульта. Ацетилсалициловая кислота (АСК) в низких дозах – до 100 мг/сут – рекомендована женщинам, но профилактический эффект от ее назначения минимален. У мужчин же АСК продемонстрировала способность снижать риск инфаркта миокарда, но не инсульта. Другие антитромбоцитарные препараты также не рекомендуются для первичной профилактики инсульта. У пациентов с фибрилляцией предсердий следует учитывать риск развития инсульта при принятии решения о назначении АСК или варфарина. Малые дозы АСК для снижения риска инсульта рекомендуется назначать пациентам с асимптомным стенозом внутренней сонной артерии более 50%.

VI.По результатам последних исследований, операции на сонных артериях не рекомендованы пациентам со значимым асимптомным стенозом (60-99%), за исключением пациентов, имеющих высокий риск развития инсульта, обусловленный нестабильностью бляшки. Этого условия не было в предыдущей редакции рекомендаций. Каротидная ангиопластика, с установкой стента или без, не рекомендована пациентам с асимптомным каротидным стенозом. Результаты исследования эффективности операций на сонных артериях у пациентов с асимптомным стенозом показали, что, несмотря на снижение риска развития ипсилатерального инсульта и инсульта в целом, абсолютное преимущество оперативного лечения мало (около 1% в год), тогда как частота интраоперационного инсульта или смерти составляет 3%. Указано, что консервативное лечение остается предпочтительным для большинства асимптомных лиц, и только в центрах с уровнем интраоперационных осложнений 3% и менее рассматривается возможность хирургического вмешательства.

VII.Антиагреганты – АСК, клопидогрель, дипиридамол, трифлюзал и их комбинации – заняли еще более прочные позиции в схемах вторичной профилактики инсульта. В новых рекомендациях уточнены показания к назначению антиагрегантов и пероральных антикоагулянтов. Отмечено, что пожилой возраст не является препятствием для применения варфарина, а при наличии строгих противопоказаний в качестве альтернативы предлагается комбинация низких доз АСК и дипиридамола, хотя эта рекомендация имеет класс доказательности IV.

VIII.Новыми в разделе «Вторичная профилактика» стали рекомендации по лечению расстройств дыхания во время сна, таких как синдром сонных апноэ, с использованием аппаратуры для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях. У больных с криптогенным инсультом рекомендовано эндоваскулярное закрытие открытого овального окна.

IX.Раздел «Базисная терапия инсульта» практически не изменился, хотя несколько расширилась глава по питанию больных, ведению пациентов с нейрогенной дисфагией и ее распознаванию.

X.У пациентов с острым ишемическим инсультом не рекомендовано раннее назначение нефракционированного гепарина, низкомолекулярных гепаринов и гепариноидов из-за преобладания риска кровоизлияний над пользой от их применения. Антикоагулянты показаны только пациентам с высоким риском тромбоза глубоких вен нижних конечностей для предупреждения развития тромбоэмболии легочных артерий.

XI.Остается в силе рекомендация о назначении всем пациентам 325 мг АСК в первые 48 ч от начала развития инсульта. Отмечено, что исследований по применению клопидогреля, дипиридамола или их комбинации в остром периоде ишемического инсульта не проводилось.

XII.Новые данные получены в отношении лечения отека мозга – одной из основных причин смерти пациентов с ишемическим инсультом, в частности уточнены показания к хирургической декомпрессии и вентрикулостомии. Гипотермия мозга не подтвердила свою эффективность в отношении лечения отека, как и прежде, не рекомендованы при этом состоянии кортикостероиды.

XIII.В разделе о профилактике и лечении осложнений инсульта отмечена нецелесообразность профилактического назначения антибиотиков без подтверждения наличия инфекции.

XIV.В новых рекомендациях подробно описывается преемственность реабилитации инсультных больных от инсультного отделения до амбулаторного этапа. По реабилитации до сих пор не проведено доказательных исследований, поэтому все реабилитационные мероприятия (лечебная физкультура, эрготерапия, физиотерапия, акупунктура и пр.) по-прежнему рекомендуются, но класс рекомендаций невысокий.

Источник

Алгоритм лечения острой фазы ишемического инсульта – Европейские рекомендации

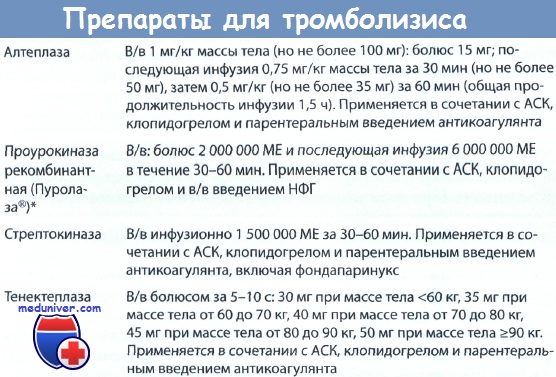

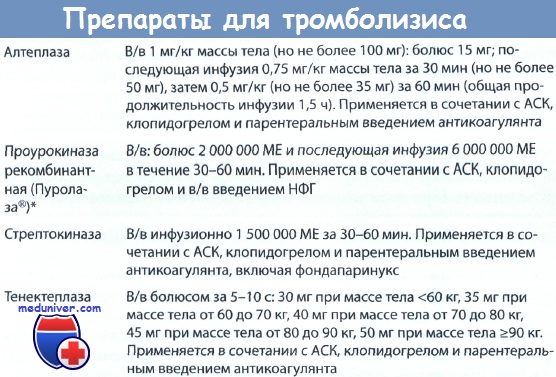

а) Тромболизис. Срочное исследование неврологического статуса и выполнение КТ являются обязательными в каждом случае инсульта произошедшего не более трех часов назад. Если диагноз ишемический инсульт подтверждается и нет противопоказаний для тромболизиса, пациент должен быть передан в отделение интенсивной терапии инсульта и немедленно должна быть начата тромболитическая терапия — тканевыми активаторами плазминогена (доза 0,9 мг/кг, максимальная доза 90 мг, 10% дозы в виде болюса, затем 60 мин внутривенная инфузия оставшейся дозы).

Противопоказания к проведению тромболитической терапии: внутримозговая гематома, давность инсульта более трех часов, неизвестной давности инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, NIHSS <4 или быстрый регресс неврологического дефицита, NIHSS >25 или быстрое нарастание неврологических симптомов, ишемия головного мозга более трети региона СМА на КТ, ранее существовавший серьезный неврологический дефицит, повторный инсульт в течение трех месяцев, внутримозговое кровоизлияние в анамнезе, заболевания мозга в анамнезе (опухоли, аневризмы и др.), геморрагическая ретинопатия, геморрагический диатез, печеночная недостаточность, декомпенсированный сахарный диабет, хирургические процедуры или серьезные травмы в течение трех месяцев, международное нормализованное отношение (МНО) > 1,7; тромбоциты < 100000/мм3. Эффект внутривенного тромболизиса описан в течение 4,5 ч после инсульта.

Интраартериальный тромболизис может стать альтернативным вариантом у пациентов с проксимальной окклюзией СМА и давностью менее шести часов. Показания не обоснованы рандомизированным исследованием. Лечение должно проводиться по протоколу клинического многоцентрового исследования. Механическая эмболэктомия является новым вариантом лечения острой окклюзии церебральных сосудов (например, Merci Retriever). Проводится рандомизированное исследование случаев инсульта до 8 часов, в которых тромболизис не показан.

Основным преимуществом метода является низкий риск внутричерепного кровотечения. Еще одним новым вариантом для клинической фазы вмешательства является ускорение окклюзированной реканазализации сосудов с ТКД. Тромболизис выполняется у 15% пациентов с острым инсультом в США, в Европе показатель зависит от страны (0,5-3%).

б) Распределение по срокам:

1. Чрезвычайные ситуации (в диапазоне десятков минут). Тромболизис, декомпрессия задней ямки при масс-эффекте вызванном инфарктом мозжечка.

2. Срочные (диапазон нескольких дней). Каротидная эндартерэктомия или стентирование для симптоматических стенозов ВСА. При выявлении больших ишемических поражений на КТ хирургические вмешательства/стентирование должны быть отложены примерно на шесть недель (из-за риска геморрагического преобразования ишемического поражения).

3. Отсроченные (диапазон – недели). Другие сосудистые операции.

в) Консервативное лечение. Следующие методы лечения могут применяться при остром инсульте при возможности проведения тромболизиса: гемодилюция (как правило, кристаллоиды в сочетании с коллоидами, глюкозу не следует вводить в течение первых двух дней из-за риска лактат ацидоза в области ишемического поражения). Венепункция может быть необходима при уровнях гематокрита более 0,5 и неэффективности гемодилюции. Можно назначить гепарин (два раза в день 5000 ME подкожно) или низкомолекулярные гепарины. Влияние ноотропных препаратов подтвердились не полностью.

Первичная профилактика:

1. Артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия является наиболее важным модифицируемым фактором риска. При систолическом давлении, превышающим 160 мм рт.ст. и диастолическом давлении, превышающем 90 мм рт. ст. значительно увеличивается риск ишемического инсульта. Связь между увеличением артериального давления и риском инсульта является линейной. Артериальное давление должно быть около 140/90 мм рт.ст., у пациентов с сахарным диабетом—130/85 мм рт.ст.

2. Курение. Патофизиологические последствия курения являются многофакторными, эластичность красных кровяных клеток уменьшается, уровень фибриногена увеличивается, агрегация тромбоцитов увеличивается, уровень гематокрита растет. Курение повышает риск ишемического инсульта в два раза.

3. Другие факторы риска: диабет, гиперинсулинемия, и резистентность к инсулину. Другие атерогенные факторы риска часто встречаются среди инсулин-зависимых пациентов, особенно гипертоников, а также у пациентов, страдающих ожирением и дислипидемией (синдром X). В этих случаях типичной является гиперинсулинемия с резистентностью к инсулину. Строгая коррекция уровня глюкозы является обязательной, к гипертонии также следует относиться серьезно (с использованием ингибиторов АПФ).

4. Фибрилляция предсердий. Мерцание предсердий является серьезным фактором риска инсульта (примерно 3-5%). Инсульт, вызванный эмболией из сердца, встречается примерно у 70% пациентов с фибрилляцией предсердий. Существует тесная взаимосвязь между фибрилляцией предсердий, возрастом и риском инсульта. Антикоагулянтная или антиагрегантная терапия проводятся для начальной профилактики инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий. К другим заболеваниям сердца, также повышающим риск инсульта, относятся стеноз митрального клапана, пролапс митрального клапана, искусственные клапаны, дилятационная кардиомиопатия, открытое овальное окно, дефект межжелудочковой перегородки и аневризмы предсердий.

5. Гиперлипидемия. Дисбаланс уровня жиров в крови связан с повышенным риском инсульта. Лечение статинами снижает риск атеросклеротической болезни экстракраниальных сосудов. Пациентам с гиперлипидемией должна быть назначена соответствующая диета, при ишемической болезни сердца и повышении уровня ЛПНП однозначно рекомендуется лечение статинами.

6. Другие факторы риска. Ожирение, гипергомоцистеинемия, наркомания, гиподинамия, наличие антифосфолипидных антител, заместительная гормональная терапия в климактерическом периоде у женщин и прием пероральных противозачаточных средств.

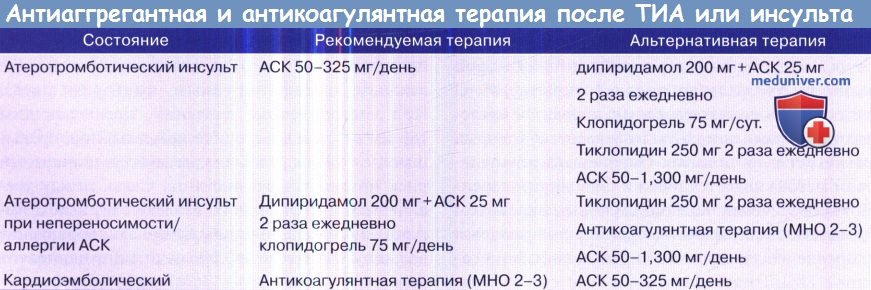

Вторичная профилактика. Воздействие на факторы риска является обязательным. Антикоагулянтная терапия показана пациентам с сердечно-эмболическим инсультом (от сердца к артерии) и фибрилляции предсердий (МНО в пределах 2-3). Антиагрегантная терапия ацетилсалициловой кислотой (АСК) показана (доза 50-325 мг/сут.), если антикоагулянты противопоказаны. Антиагрегантная терапия показана пациентам с атеротромботическими состояниями экстракраниальных сосудов или при инсульте неизвестного происхождения.

1. Ацетилсалициловая кислота. Доза 50-325 мг/сутки приемлема, поскольку идеальный вариант неизвестен. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США) рекомендует упомянутый диапазон; для вторичной профилактики предпочтительнее полная доза 325 мг/сутки.

2. Тиклопидин. В последнее время тиклопидин стал применяться реже из-за побочных эффектов, особенно нейтропении. Частота побочных эффектов на 10% ниже среди афроамериканцев, и серьезной нейтропении у них не наблюдалось.

3. Клопидогрель. Клопидогрель химически близок к тиклодипину. Эффективность эквивалентна тиклопидину и АСК. Основным преимуществом этого препарата является низкая частота побочных эффектов.

4. Комбинация дипиридамола, ингибиторов фосфодиэстеразы и АСК, ингибиторов циклооксигеназы. Теоретически такая комбинация дает преимущество по сравнению с приемом одного препарата.

Учебное видео тромболизиса при инфаркте миокарда

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

– Также рекомендуем “Алгоритм анестезии при сужении сосуда головного мозга – Европейские рекомендации”

Оглавление темы “Болезни сосудов головного мозга.”:

- Алгоритм лечения ишемии мозга с масс-эффектом – Европейские рекомендации

- Алгоритм лечения острой фазы ишемического инсульта – Европейские рекомендации

- Алгоритм анестезии при сужении сосуда головного мозга – Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики спонтанного кровоизлияния в мозг – Европейские рекомендации

- Алгоритм лечения спонтанного кровоизлияния в мозг – Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики артерио-венозных шунтов мозга у детей – Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики внутричерепных аневризм у детей – Европейские рекомендации

Источник

МКБ-10

G45Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромыI60Субарахноидальное кровоизлияниеI61Внутримозговое кровоизлияниеI62Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияниеI63Инфаркт мозгаI64Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт

1. 2013 Клинические рекомендации “Диагностика и тактика при инсульте в условиях общей врачебной тактики, включая первичную и вторичную профилактику” (Ассоциация врачей общей практики(семейных врачей) Российской Федерации)

Определение

Эпидемиология

Этиология

Классификация

Диагностика

Лечение

Инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), которое характеризуется внезапным (в течение минут, реже – часов) появлением очаговой неврологической симптоматики (двигательных, речевых, чувствительных, координаторных, зрительных и других нарушений) и/или общемозговых нарушений (изменения сознания, головная боль, рвота и др.), которые сохраняются более 24 часов или приводят к смерти больного в короткий промежуток времени вследствие причины цереброваскулярного происхождения.

Выделяется две клинико-патогенетические формы инсульта:

- ишемический инсульт (инфаркт мозга), обусловленный острой фокальной церебральной ишемией, приводящей к инфаркту (зона ишемического некроза) головного мозга;

- геморрагический инсульт (нетравматическое внутримозговое кровоизлияние), обусловленный разрывом интрацеребрального сосуда и проникновением крови в паренхиму мозга или разрывом артериальной аневризмы с субарахноидальным кровоизлиянием.

К ОНМК также относятся преходящие нарушения мозгового кровообращения, которые характеризуются внезапным возникновением очаговых неврологических симптомов, которые развиваются у больного с сердечно-сосудистым заболеванием (артериальная гипертензия, атеросклероз, фибрилляция предсердий, васкулит и др.), продолжаются несколько минут, реже часов, но не более 24 часов и заканчиваются полным восстановлением нарушенных функций.

Преходящие нарушения мозгового кровообращения включают в себя:

- транзиторную ишемическую атаку (ТИА), которая развивается вследствие кратковременной локальной ишемии мозга и характеризуется внезапными преходящими неврологическими нарушениями с очаговой симптоматикой;

- гипертонический церебральный криз, представляющий собой состояние, связанное с острым, обычно значительным подъемом артериального давления (АД) и сопровождающееся появлением общемозговых (реже очаговых) неврологических симптомов, вторичных по отношению к гипертензии. Наиболее тяжелой формой гипертонического криза является острая гипертоническая энцефалопатия, основу патогенеза которой составляет отек головного мозга.

Инфаркт мозга является, как правило, результатом взаимодействия множества разноплановых этиопатогенетических факторов, которые могут быть подразделены на локальные и системные:

- локальные: морфологические изменения брахиоцефальных или внутримозговых артерий, атеросклеротические поражения сосудов дуги аорты и мозговых артерий, поражения сердца как источник тромбоэмболических инфарктов мозга, фибромускулярные дисплазии стенок брахиоцефальных и мозговых артерий, артерииты, изменения шейного отдела позвоночника, аномалии строения сосудов шеи и головного мозга и др.;

- системные факторы: нарушения центральной и церебральной гемодинамики, коагулопатии, полицитемия, определенные формы лейкозов, гиповолемия и др.

В каждом втором случае причиной внутримозгового нетравматического кровоизлияния является артериальная гипертония, около 10-12 % приходится на долю церебральной амилоидной ангиопатии, примерно 10 % обусловлено приемом антикоагулянтов, 8 % – опухолями, на долю всех остальных причин приходится около 20 %. Внутримозговые кровоизлияния могут развиваться либо вследствие разрыва сосуда, либо путем диапедеза, обычно на фоне предшествующей артериальной гипертонии.

Спонтанное субарахноидальное кровоизлияние в большинстве случаев (70-85 %) вызвано разрывом мешотчатой аневризмы, размер которой может колебаться от 2 мм до нескольких сантиметров в диаметре, чаще – 2-10 мм. Мешотчатые аневризмы наиболее часто локализуются в артериях виллизиева круга, и их образование, по-видимому, обусловлено врожденным дефектом сосудистой стенки, обычно возникающим в месте бифуркации или ветвления артерии. Со временем отмечается постепенное увеличение размеров аневризмы. Примерно 30 % всех аневризм локализуется на задней соединительной артерии (в месте ее отхождения от внутренней сонной артерии), 20-25 % – на средней мозговой артерии, 10-15 % – на артериях вертебробазилярной системы (преимущественно базилярной и нижней мозжечковой артерии).

Основным фактором риска (ФР) разрыва мешотчатой аневризмы является артериальная гипертония, дополнительными – курение и злоупотребление алкоголем.

В клиническом течении инсульта выделяют следующие периоды:

- 1-3-и сутки – острейший период;

- до 28 суток – острый период;

- до 6 месяцев – ранний восстановительный период;

- до 2-х лет – поздний восстановительный период;

- после 2-х лет – период остаточных явлений.

Источник