Дифференциальная диагностика инфаркта миокарда и аневризмы

Дифференциальный диагноз инфаркта миокарда. Острый перикардит. Гипертрофическая кардиомиопатия.Дифференциальный диагноз инфаркта миокарда проводится со следующими заболеваниями. Рентгенография грудной клетки обычно не выявляет изменений или определяется «шаровидное» сердце. По данным ЭхоКГ функция сердца не нарушена или выявляется скопление жидкости в полости перикарда. • Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — в период ФН у больного может (в 30—50% случаев) отмечаться выраженная загрудинная боль (со всеми признаками ангинозной) вследствие роста П02 гипертрофированным миокардом, под действием повышения давления из-за сужения пути оттока из ЛЖ. В период ФН или после ее окончания (независимо от боли) могут отмечаться сердцебиение, общая слабость, обмороки и ВСС. Эти симптомы – результат дефицита возможностей повысить МОК вследствие сужения устья аорты и нарушения наполнения ЛЖ в диастолу. Заболевание имеет генетический характер. Характерный признак ГКМП – нарушение строения миофибрилл (этим можно объяснить частое появление аритмий). При выслушивании сердца (в проекции аортального клапана) определяется нарастающий и убывающий систолический шум, проводящийся на шею. В случае митральной недостаточности отмечается систолический шум над верхушкой. Размеры сердца увеличены, верхушечный толчок смещается влево. На ЭКГ определяются ГЛЖ, наличие зубцов Q в V4-6 или III, avF-отведениях (из-за гипертрофии межжелудочковой перегородки). • Прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки, патология пищевода (ГЭРБ, нарушение моторики пищевода), которая может быть причиной боли (похожей на ишемическую) в грудной клетке (нередко эти нарушения комбинируются с ИБС, что затрудняет дифференциальную диагностику); острый холецистит (изредка сочетается с нижним ИМ; может усилить клинические симптомы и изменения ЭКГ, появляющиеся при ИМ), протекающий с болезненностью в правом подреберье, лихорадкой и лейкоцитозом; панкреатит и аппендицит.

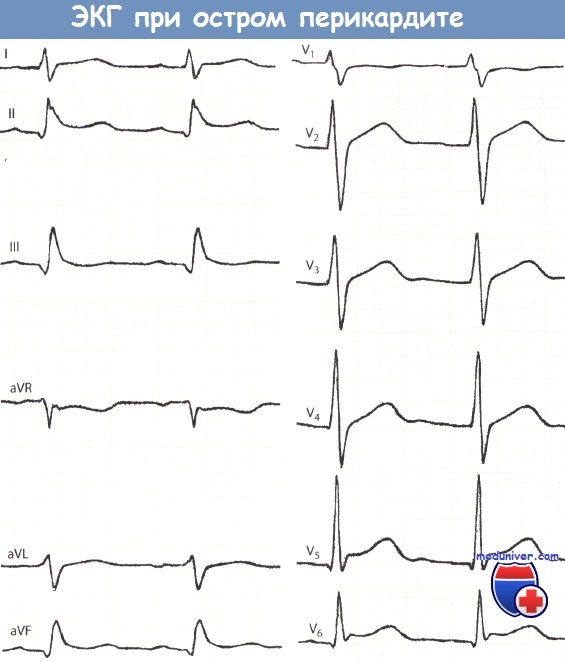

• Пищевое отравление. • Расслаивающаяся аневризма аорты (встречающаяся чаще на 6-м десятилетии жизни) — драматичное событие с точки зрения высокой летальности. Так, в первые часы от начала болей умирает треть больных, в первый день — 15 больных в час и в первую неделю — более 70% пациентов. Болеют чаще мужчины с АГ, тогда как у женщин эта патология может начаться в молодом возрасте, особенно с синдромом Марфана. Выделяют следующие виды данной патологии: расслоение аневризмы аорты вне покрытия перикардом (тип В) и внутриперикардиально (тип А, характеризующийся худшим прогнозом с точки зрения развития фатальных осложнений — тяжелая аортальная недостаточность, тампонада сердца, инсульт); 2/3 эпизодов касаются внутриперикардиальной аорты (чуть повыше аортальных клапанов), 1/5 случаев локализации – ниже отхождения левой подключичной артерии, еще реже поражается дуга аорты или ее брюшной отдел. У пациентов типа А появляется внезапная «разрывающая» острая (огромной интенсивности), рецидивирующая боль, локализованная в центре грудной клетки и возникающая из грудино-реберных сочленений. • ТЭЛА — характерна возникшая внезапно одышка, связанная с болью в грудной клетке (в 65% случаев) плеврального характера, нет признаков ОЛ. ТЭЛА следует подозревать в случае появления у больного (особенно с наличием ФР ТЭЛА) неясной одышки и/или болей в грудной клетке с отсутствием ишемических изменений на ЭКГ (иногда определяюгся S1,Q3 и отрицательные зубцы Т в V1-3). Рентгенография легких – обычно без явных отклонений от нормы. По данным ЭхоКГ можно оценить нарушение систолической функции ЛЖ и выявить признаки перегрузки правых отделов сердца. Более информативны – легочная ангиография, КТ легких и оценка уровня Д-димеров • Левосторонний фибринозный плеврит (чаще сопутствующий болезням легких) — боль часто сильная и связана с дыханием, кашлем (в отличие от постоянной боли при ИМ), больной лежит на больном боку, дыхание поверхностное. На стороне поражения отмечаются снижение подвижности нижнего края, шум трения плевры и ослабление везикулярного дыхания К неинвазивной визуальной диагностике инфаркта миокарда относят рентгенографию грудной клетки, которая дает важную информацию и в ряде случаев помогает исключить причину болей в грудной клетке (пневмоторакс, ТЭЛА с инфарктом легких, переломы ребер, расслоение аорты). У больных ИМ рентгенография легких может быть полезна в выявлении ОЛ, оценке размеров сердца (есть или нет кардиомигалия), решении вопроса о том, является ли СН (кардиального или клапанного генеза) острой или хронической Для верификации диагноза инфаркта миокарда (особенно когда при затяжном болевом приступе после снятия ЭКГ типичные изменения на ней отсутствуют и диагноз сомнителен, неясен) важна и неинвазивная ЭхоКГ в двух режимах Определяют симптомы возможного некроза нарушение региональной сократимости миокарда (участки акинезии, гиподискинезии) даже у больных с нетрансмуральным ИМ, ФВЛЖ, размеры камер сердца и разные осложнения ИМ – перфорацию (дефекты) межжелудочковой перегородки (ДМЖП), разрывы миокарда, аневризмы желудочков, выпот в полость перикарда, разрыв или отрыв сосочковых мышц, митральную регургитацию. Нормальная локальная сократимость миокарда ЛЖ часто помогает исключить ИМ в этой зоне. Для ИМ ПЖ характерны расширение ПЖ, тяжелая его дисфункция, которая часто сочетается с таковой нижней стенки ЛЖ Катетеризация ЛА выявляет повышенное давление в ППр на фоне неизмененного ДЗЛА. Недостатки ЭхоКГ — невозможность отличить свежий ИМ от старого рубца (следов ранее перенесенного ИМ) и субъективность анализа данных (в ряде случаев их нельзя оценить количественно) Если ЭКГ и изменения ферментов не позволяют достоверно подтвердить диагноз инфаркта миокарда, то в течение первых 2—5 дней проводят сцинтиграфию сердца с изотопом технеция (или радионуклидную вентрикулографию) Технеций накапливается в зоне некроза, и на сцинтиграмме появляется «горячий очаг». Сцинтиграфия менее чувствительна, чем определение МВ-КФК Она, как и ЭхоКГ, не позволяет отkичить свежий ИМ от старого рубца. При некрозе миокарда ионы кальция выходят из миокардиоцита и пирофосфат соединяется с ними так, что выявляемые поля его фиксации указывают на участки некроза. Учебное видео ЭКГ при миокардите, перикардите и ТЭЛА

– Также рекомендуем “Принципы лечения неосложненного инфаркта миокарда. Направления фармакологического лечения инфаркта миокарда.” Оглавление темы “Диагностика и лечение инфаркта миокарда.”: |

Источник

В некоторых случаях ИМ трудно отличить от других заболеваний, которые имеют сходную с ним клиническую картину. Так, при расслаивающей аневризме аорты имеют место резкие боли в груди, сопровождающиеся снижением АД, одышкой, иногда обморочным состоянием. Отмечаются повышение температуры, увеличение числа лейкоцитов в крови и СОЭ.

При дифференциальной диагностике расслаивающей аневризмы аорты и ИМ следует обратить внимание на различия в болевом синдроме. При расслаивающей аневризме аорты боль начинается всегда внезапно, тогда как при ИМ часто можно выявить предынфарктный период. Боль при расслаивающей аневризме аорты наиболее интенсивна в момент разрыва аорты, при ИМ она достигает максимальной интенсивности через некоторое время.

Боль при расслаивающей аневризме чаще иррадиирует в спину, а не в руку, она может постепенно перейти на поясницу, брюшную полость, паховые области, конечности, что связано с распространением гематомы. Такой миграции болей при ИМ не бывает. Расслаивающая аневризма аорты обычно возникает у лиц, длительно страдающих высокой и стойкой артериальной гипертензией. Разрыв аорты в большинстве случаев происходит дистальнее отхождения от нее левой подключичной артерии.

Появление симптомов закупорки артерий, отходящих от аорты (церебральные нарушения, исчезновение пульса на лучевой артерии, тромбоз мезентериальных сосудов и т. д.), определенная последовательность их развития являются важными признаками расслаивающей аневризмы аорты. В отдельных случаях наблюдается анемия, особенно на 2 — 3-й день болезни, чего не бывает при неосложненном ИМ.

Активность ферментов АсАТ, ЛДГ, ЛДГ, КФК в крови при расслаивающейся аневризме аорты нормальная или умеренно повышенная. Содержание миоглобина сыворотки крови в пределах нормы. На ЭКГ при расслаивающей аневризме отмечаются снижение сегмента S — Т и изменения зубца Т, указывающие на субэндокардиальную ишемию. В отдельных случаях, когда гематома распространяется в направлении сердца, а также при разрыве интимы над аортальными клапанами может произойти сдавление устья венечной артерии с развитием ИМ и появлением типичной для него электрокардиографической картины.

Отсутствие на ЭКГ типичных для ИМ изменений в течение нескольких дней после тяжелого приступа болей в груди, сопровождавшегося повышением температуры и лейкоцитозом, отсутствие или незначительное повышение активности ферментов в крови — все это говорит в пользу расслаивающей аневризмы аорты, а не ИМ.

Важный симптом расслаивающей аневризмы аорты — расширение ее в каком-либо участке, выявляемое рентгенологически, а также попадание контрастного вещества при ангиографии из просвета аорты в толщу ее стенки.

Иногда при ангиографии выявляется как бы второе русло аорты — симптом «двустволки». Смерть при расслаивающей аневризме аорты иногда наступает внезапно. Более половины больных погибают в первые 2 нед заболевания обычно от прорыва гематомы в полость перикарда, плевры, в трахею, пищевод и другие органы.

Дифференциальная диагностика инфаркта миокарда применяется для исключения ошибок. Дело в том, что есть заболевания, которые по симптомам схожи с инфарктом. Так, например, гастралгическая форма инфаркта может восприниматься, как пищевое отравление – и необходимые действия совсем другие, нежели при инфаркте.

Клиническая картина типичного инфаркта миокарда (ИМ) проявляется рядом достаточно специфических симптомов: сильная боль за грудиной, длящаяся более 20-ти минут и не купирующаяся нитратными средствами, одышка, страх смерти и т.д. В связи с этим, диагностика классических инфарктов миокарда редко вызывает затруднение.

Как правило, при типичном течении приступа в первые полчаса от начала заболевания, выполняется только дифференциальная диагностика инфаркта миокарда и стенокардии.

При абдоминальных формах инфаркта миокарда пациентов беспокоят боли в животе, тахикардия, тошнота, одышка и т.д.

Также проявлением атипичного инфаркта миокарда может быть:

- интенсивная зубная боль, сочетающаяся с одышкой и тахикардией;

- резкая слабость;

- страх смерти;

- обморочные состояния;

- сильные головокружения;

- перепады артериального давления и т.д.

В связи с этим, для того чтобы заподозрить атипичный инфаркт миокарда при осмотре пациента важно оценивать у него наличие факторов сердечно-сосудистого риска (возраст, ИБС в анамнезе, наличие ожирения и т.д.).

Диф. диагностика инфаркта проводится с:

- другими сердечно-сосудистыми патологиями (вазоспастическими формами стенокардии, аортальными стенозами, воспалительным поражением миокарда и перикарда, расслаивающимися аортальными аневризмами, синдромом Бругады, ВПВ-синдромом и т.д.);

- желудочно-кишечными патологиями (пищеводными спазмами, язвами пищевода, обострением гастритов, прободением язв, острыми формами панкреатитов и холециститов, приступом аппендицита);

- патологиями легких (тромбоэмболиями легочной артерии (ТЭЛА), превмотораксом, воспалительным поражениям плевры и т.д.);

- паническими атаками;

- острыми нарушениями мозгового кровообращения;

- субарахноидальными кровоизлияниями;

- корешковым синдромом и т.д.

Расслоением аорты (расслаивающейся аортальной аневризмой), называют разрыв аортальной стенки, сопровождающийся затеканием

крови между слоями аортальной стенки. При этом кровь, скапливающаяся между слоями аортальной стенки, провоцирует ее дальнейшее расслоение.

Основными причинами развития расслаивающейся аневризмы аорты являются:

- выраженное атеросклеротическое поражение аорты;

- гипертоническая болезнь с частыми скачками давления и развитием гипертонических кризов;

- очаговые некротические поражения аорты бактериальными эмболами, обусловленные острыми инфекционными патологиями;

- повреждения аорты на фоне спондилитов, злокачественного поражения пищевода, пенетраций пептических язв и т.д.;

- повреждений аорты инородным телом;

- закрытые травмы области груди или живота.

В единичных случаях, боль при расслоении аортальной аневризмы может отдавать в челюсть. На фоне выраженного болевого синдрома часто отмечается двигательное возбуждение.

Признаки острой сердечной недостаточности по правожелудочковому типу: одышка, цианоз, увеличение печени. Акцент II тона на легочной артерии, иногда набухание шейных вен. ЭКГ напоминает инфаркт в правых I и II грудных отведениях, есть признаки перегрузки правого сердца, может быть блокада ножки пучка Гисса. Изменения исчезают через 2-3 дня.

Эмболия часто приводит к инфаркту легкого: хрипы, шум трения плевры, признаки воспаления, реже наблюдается кровохарканье. Рентгенологически изменения клиновидной формы, чаще справа внизу.

- 5. Расслаивающаяся аневризма аорты. Чаще всего возникает у больных с высокой артериальной гипертензией. Нет периода предвестников, боль сразу же носит острый характер, кинжальная. Характерен мигрирующий характер болей: по мере расслаивания боли распространяются вниз в поясничную область, в нижние конечности. В процесс начинают вовлекаться другие артерии — возникают симптомы окклюзии крупных артерий, отходящих от аорты. Отсутствует пульс на лучевой артерии, может наблюдаться слепрота. На ЭКГ нет признаков инфаркта. Боли атипичные, не снимаются наркотиками.

- 6. Печеночная колика. Необходимо дифференцировать с абдоминальной формой инфаркта миокарда. Чаще у женщин, есть четкая связь с приемом пищи, боли не носят нарастающего волнообразного характера, иррадиируют вправо вверх. Часто повторная рвота. Локальная болезненность, однако это бывает и при инфаркте миокарда вследствие увеличения печени. Помогает ЭКГ. Повышена активность ЛДГ 5, а при инфаркте — ЛДГ 1.

- 7. Острый панкреатит. Тесная связь с едой: прием жирной пищи, сладкого, алкоголя. Опоясывающие боли, повышена активность ЛДГ 5. Повторная, часто неукротимая рвота. Помогает определение активности ферментов (амилаза мочи), ЭКГ.

- 8. Прободная язва желудка. На рентгенограмме воздух в брюшной полости (серп над печенью).

- 9. Острый плеврит. Связь болей с дыханием, шум трения плевры.

- 1О. Острые корешковые боли (рак, туберкулез позвоночника, радикулит). Боли связаны с изменением положения тела.

- 11. Спонтанный пневмоторакс. Признаки дыхательной недостаточности, коробочный перкуторый звук, отсутствие дыхания при аускультации (не всегда).

- 12. Диафрагмальная грыжа. Сопутствует пептический эзофагит. Боли связаны с положением тела, больше в горизонтальном положении тела, срыгивание, чувство жжения, усиленная саливация. Боли появляются после приема пищи. Тошнота, рвота.

- 13. Крупозная пневмония. В случае захвата в патологический процесс медиастенальной плевры боли могут быть за грудиной. Высокая лихорадка, данные со стороны лкгких.

- 1. ИБС.

- 2. Атеросклероз коронарных артерий.

- 3. Инфаркт миокарда с указанием даты (от . ) и локализация патологического процесса (какой стенки).

- 4. Осложнения.

- 3. Лечение

- 1. Профилактика осложнений.

- 2. Ограничение зоны инфаркта.

Необходимо, чтобы лечебная практика соответствовала периоду заболевания.

- 1. Предынфарктный период. Главная цель лечения в этот период — предупредить возникновение инфаркта миокарда:

- — постельный режим (до тех пор, пока есть признаки нарастания коронарной недостаточности);

- — прямые антикоагулянты:

- — гепарин, можно вводить в/в, но чаще применяют п/к по 5-1О тыс. ЕД через каждые 4-6 часов.

- — антиаритмические средства: поляризующая смесь. Если

- — глюкоза 5% 2ОО-5ОО мл у больного сахарный диа-

- — хлорид калия 1О% — 3О,О бет, то глюкозу заменить

- — сульфат магния 25% — 2О,О физраствором.

- — инсулин 4-12 ЕД

- — кокарбоксилаза 1ОО мг

- — бета-адреноблокаторы /Anaprillini О,О4;

- — нитраты пролонгированного действия (Sustak-forte).

иногда проводят экстренную реваскуляризацию миокарда.

2. Острейший период. Основная цель лечения — ограничить зону повреждения миокарда. Снятие болевого синдрома: начинать правильнее с нейролептанальгезии, а не с наркотиков, т.к. при этом меньше осложнений; фентанил 1-2 мл в/в на глюкозе /О,ОО5% 2 мл; дроперидол 2,О мл О,25% 2 мл на 4О мл 5% р-ра глюкозы; таламонал (содержит в 1 мл О,О5 мг фентанила и 2,5 мг дроперидола) 2-4 мл в/в струйно. Аналгетический эффект наступает немедленно после в/в введения (у 6О% больных) и сохраняется 3О мин.

Фентанил, в отличие от опиатов, очень редко угнетает дыхательный центр. После нейролептанальгезии сознание быстро восстанавливается. Не нарушается кишечная перистальтика и мочеотделение. Нельзя сочетать с опиатами и барбирутатами, т.к. возможно потенцирование пробочных эффектов

При неполном эффекте повторно вводят через 6О мин. морфин 1% 1,5 п/к или в/в струйно; омнопон 2% — 1,О п/к или в/в; промедол 1% — 1,О п/к.

Побочные явления препаратов группы морфина:

- а) угнетение дыхательного центра — налорфин 1-2 мл в/в.

- б) снижение рН крови и индуцирование синдрома электрической нестабильности сердца;

- в) способствует депонированию крови, снижению венозного возврата, приводя к относительной гиповолении;

- г) мощное ваготропное действие — усугубляется брадикардия, может быть тошнота, рвота, угнетение перистальтики кишечника и парез мускулатуры мочевого пузыря.

В связи с возможностью указанных осложнений применение морфинов и его аналогов при инфаркте миокарда должно быть сведено к минимуму.

Закисно-кислородная аналгезия. Ее применение при инфаркте миокарда — приоритет советской медицины. Применяют по следующей схеме:

- а) Премедикация

- б) Денитрогенизация

- в) Период аналгезии

- г) 2-й период аналгезии

- д) Выведение из наркоза

Введение пипольфена, атропина, морфина, дроперидола (в том числе и на догоспитальном этапе).

Вентиляция легких чистым кислородом в течение 3-5 мин.

Ингаляция закисью азота и кислородом в соотношении 2,5:1 в течение 1О мин.

Ингаляция закисью азота и кислородом в соотношении 1:1 до 5 часов.

Вентиляция легких чистым кислородом в течение 1О мин.

Для усиления обезболивающего эффекта, снятия тревоги, беспокойства, возбуждения:

- — анальгин 5О% — 2,О в/м или в/в;

- — димедрол 1% — 1,О в/м (седативный эффект) + аминазин 2,5% — 1,О в/м в/в (потенцирование наркотиков). Кроме того, аминазин оказывает гипотензивное действие, поэтому при нормальном или пониженном давлении вводят только димедрол. Аминазин может вызывать тахикардию.

При локализации инфаркта на задней стенке левого желудочка болевой синдром сопровождается брадикардией — ввести холинолитик: атропина сульфат О,1% — 1,О (при тахикардии не вводить!).

Возникновение инфаркта часто связано с тромбозом коронарных артерий, поэтому необходимо введение антикоагулянтов, которые особенно эффективны в первые минуты и часы заболевания. Они также ограничивают зону инфаркта + обезболивающий эффект.

Дополнительно: гепарин 1О-15 тыс. (около 2 мл), в 1 мл — 5 тыс.ЕД; фибринолизин 6 тыс. в/в кап.; стрептаза 25О тыс. на физ. р-ре в/в кап.

Гепарин вводят в течение 5-7 дней под контролем свертывающей системы крови, вводят 4-6 раз в сутки (т.к. длительность действия 6 час.), лучше в/в. Также повторно вводится фибринолизин в течение 1-2 сут. (т.е. только в течение 1-го периода).

Профилактика и лечение аритмий

- а) Поляризующая смесь (состав см. выше), входящие в нее ингридиенты способствуют проникновению калия внутрь клеток.

- б) Лидокаин — препарат выбора, более эффективен при желудочковых аритмиях. 5О-75 мг струйно.

- в) Новокаинамид 1ОО мг в/в струйно, через 5 мин., до достижения эффекта, далее капельно (1О% р-р 5 мл).

- г) Обзидан до 5 мг в/в медленно (О,1% р-р 1 мл).

- д) Хинидин по О,2-О,5 через 6 час. внутрь.

Применяют также нитраты пролонгированного действия — вследствие коронарооасширяющего действия они улучшают коллатеральное кровообращение и тем самым ограничивают зону инфаркта. Препараты: Нитросорбит таб. О.О1; Эринит таб. О,О1; Сустак митте 2,6 мг и сустак форте 6,4 мг.

Загрузка…

Adblock

detector

Источник