Диагностика и лечение инсульта рекомендации

Инсульт «удар» — заболевание, поражающее внезапно, «как гром среди ясного неба».

Различают:

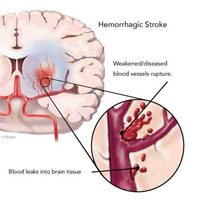

- Геморрагический инсульт — кровотечение в ткани головного мозга, вследствие разрыва сосуда

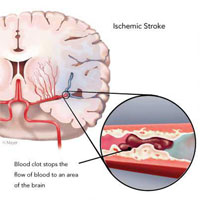

- Ишемический инсульт — прекращение кровоснабжения ткани мозга, возникающее вследствие закупорки артерии

В России регистрируется примерно 450 тысяч инсультов в год. Инсульт является лидирующей причиной инвалидизации населения: треть перенесших его больных нуждаются в посторонней помощи, еще 20% не могут самостоятельно ходить, лишь каждый пятый может вернуться к трудовой деятельности.

Такая распространенность и социально-экономическая значимость заболевания определяет необходимость комплексного подхода в лечении инсульта, проведение ранней вторичной профилактики, реабилитационных мероприятий.

Каждому человеку стоит задуматься о профилактике инсульта:

- Первичную профилактику проводят для того, чтобы предотвратить развитие инсульта. Для этого необходимо выявить основные факторы риска, подобрать индивидуальную медикаментозную терапию, получить рекомендации по модификации образа жизни.

- Вторичную профилактику проводят для предупреждения повторного развития инсульта, с учетом выявленных факторов риска и механизмов развития острого сосудистого события

Индивидуальный подход к каждому пациенту дает возможность значительно уменьшить риск повторного развития нарушения мозгового кровообращения, избежать грубой инвалидизации, улучшить качество жизни пациента.

Как самостоятельно диагностировать инсульт?

Следующие симптомы помогут Вам распознать инсульт:

1. Асимметрия лица

Попросить нахмурить брови, крепко зажмурить глаза, оскалиться — проба считается положительной, если видите, что мышцы не сокращаются, либо присутствует значительная асимметрия лица.

2. Нарушение речи

Попросить произнести фразу, требующую хорошей артикуляции: «сыворотка из-под простокваши», «тридцать третья артиллерийская бригада» — речь неразборчивая, трудности в понимании обращенной речи, выполнении простых команд.

3. Снижение силы в конечностях:

- В руках — попросить поднять руки выше горизонтали и постараться удержать их в этом положении — в течение одной или нескольких секунд одна рука начинает опускаться или вовсе не поднимается

- В ногах — попросить поднять ноги согнутые в коленях и постараться их удержать — в течение одной или нескольких секунд одна нога начинает опускаться или вовсе не поднимается

При наличии этих симптомов необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи!

Чем раньше Вы обратитесь за медицинской помощью, тем быстрее будет начато лечение острого инсульта, что может значительно уменьшить выраженность неврологического дефицита и помочь избежать значительной инвалидизации после перенесенного инсульта.

Комплексное лечение инсульта должно включать 5 направлений

Неспецифическое лечение (коррекция респираторных и сердечно-сосудистых нарушений, артериального давления, уровня глюкозы крови, водно-электролитного баланса)

- Специфическое (реканализация, нейропротекция)

- Профилактика и лечение осложнений (неврологических, терапевтических)

- Ранняя вторичная профилактика инсульта

- Ранняя реабилитация

Проведение специфической терапии

Единственным методом лечения ишемического инсульта, доказавшим свою эффективность и безопасность в клинических исследованиях, является тромболитическая терапия.

Целью тромболизиса является восстановление кровотока в участке головного мозга с критическим дефицитом кровоснабжения, но еще не потерявшем жизнеспособность.

Тромболитическая терапия позволяет уберечь больше мозговых клеток от гибели, достичь полного регресса или минимального неврологического дефицита, значительно уменьшить степень инвалидизации и риск летального исхода.

Наиболее важным предиктором успеха тромболизиса является время от развития инсульта до начала лечения.

Чем быстрее будет начата тромболитическая терапия, тем быстрее, в случае реканализации окклюзированной артерии, оксигенированная кровь поступит к зоне «ишемической полутени» (участку головного мозга с критическим дефицитом кровоснабжения, но еще не потерявшем жизнеспособность).

Временной интервал между возникновением симптомов инсульта и началом лечения, называется «терапевтическим окном». Когда точное время начала симптомов неизвестно, за точку отсчета «терапевтического окна» принимается момент, когда пациента последний раз видели здоровым.

До начала тромболитической терапии пациенту необходимо выполнить нейровизуализацию, чтобы исключить внутримозговое кровоизлияние, оценить очаг и ишемии и «ишемической полутени», уровень окклюзии. Выполняется нативная компьютерная томография головного мозга, компьютерная томография головного мозга в перфузионном режиме и КТ-ангиография сосудов головного мозга.

Методы реканализации

Системный тромболизис — внутривенное введение препарата rt-PA. Проводится в 0-4,5-часовом «терапевтическом окне» — при отсутствии противопоказаний.

Интраартериальный тромболизис — препарат вводится непосредственно перед тромбом. Проводится пациентам, находящимся в 6-часовом «терапевтическом окне» — при отсутствии противопоказаний.

Механическая тромбо-, эмболоэкстракция — выполняется в 8-часовом терапевтическом окне. Механическая тромбэктомия может использоваться у больных ишемическим инсультом в виде монотерапии или в комбинации с тромболитическими препаратами.

Механическая тромбэктомия может быть использована у пациентов с ишемическим инсультом, если им противопоказан системный тромболизис, или окклюзирована магистральная церебральная артерия, и системный тромболизис оказался неэффективным.

Основа профилактики инсульта — коррекция факторов риска

- Возраст: после 50 лет риск развития инсульта возрастает вдвое каждые 10 лет

- Пол: чаще болеют мужчины, чем женщины

- Родственники первой линии: вероятность развития инсульта возрастает в 2 раза

- Артериальная гипертензия

- Сахарный диабет

- Ожирение

- Нарушение липидного обмена — увеличение в крови общего холестерина и липопротеинов низкой плотности ЛПНП («плохой» холестерин), снижение липопротеинов высокой плотности ЛПВП («хороший» холестерин)

- Стеноз сонных артерий

- Нарушение сердечного ритма — пароксизмальная, персистирующая, постоянная форма фибрилляции предсердий

- Ишемическая болезнь сердца — стенокардия, инфаркт миокарда

- Сердечная недостаточность повышает риск развития инсульта в 3 раза

- Курение ускоряет процесс поражения сосудов и усиливает влияние других факторов риска

- Злоупотребление алкоголем

- Употребление таблетированных противозачаточных средств и постменопаузальная гормональная терапия

- Длительный негативный психо-эмоциональный и психо-социальный стресс

- Недостаточная физическая активность

- Синдром обструктивного апноэ сна

- Метаболический синдром

Если инсульт случился — необходима экстренная госпитализация для лечения инсульта в острейшем периоде с применением методов реканализации, подбора индивидуальной терапии для профилактики повторных острых сосудистых событий на основании выявленных причин, механизма и факторов риска инсульта.

Комплексный подход к лечению и профилактике ишемического инсульта/транзиторной ишемической атаке обеспечивается взаимодействием врачей смежных специальностей:

- врачей функциональной диагностики — проведение нейрофизиологических исследований, сосудистых исследований

- врачей-кардиологов

- врача-сомнолога — диагностика и лечение нарушений сна

- врачей-эндокринологов

- врачей -рентгенэндоваскулярных хирургов

- врачей-нейрохирургов

- врачей-сердечно-сосудистых хирургов

- неврологов-ботулинотерапевтов для проведения ботулинотерапии. При постинсультной спастичности, выраженных головных болях, блефароспазма, гемифациального спазма

- врачей кабинета антикоагулянтной терапии

- врачей-офтальмологов

В отделении неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения в оптимальные сроки выполняется комплексное обследование, направленное на выявление факторов риска, способствующих развитию инсульта, механизмов состоявшегося инсульта, для определения индивидуального режима эффективной терапии и профилактики инсульта, рекомендаций по модификации образа жизни пациента.

Таким образом, ранняя диагностика, лечение и профилактика инсульта является основой сохранения здоровья и качества жизни каждого пациента.

Источник

МКБ-10

G45Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромыI60Субарахноидальное кровоизлияниеI61Внутримозговое кровоизлияниеI62Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияниеI63Инфаркт мозгаI64Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт

1. 2013 Клинические рекомендации “Диагностика и тактика при инсульте в условиях общей врачебной тактики, включая первичную и вторичную профилактику” (Ассоциация врачей общей практики(семейных врачей) Российской Федерации)

Определение

Эпидемиология

Этиология

Классификация

Диагностика

Лечение

Инсульт должен быть заподозрен во всех случаях при наличии острого развития очаговой неврологической симптоматики или внезапного изменения уровня сознания. Среди нарушений функций мозга, развивающихся при инсульте, выделяют: очаговые симптомы, менингеальный синдром (признаки вовлечения мозговых оболочек), общемозговые расстройства. Наиболее частые признаки и очаговые симптомы инсульта зависят от поражения сосудистых бассейнов кровоснабжения головного мозга.

I. Каротидная система кровоснабжения (артерии: сонные, средние мозговые, передние мозговые):

- Гемипарез на стороне, противоположной очагу поражения: слабость, неловкость, тяжесть в руке (в плечевом поясе), в кисти, лице или в ноге. Чаще имеет место сочетание поражения руки и лица. Иногда может иметь место вовлечение одной половины лица (фациальный парез). Вовлеченная сторона тела является противоположной по отношению к стороне пораженной артерии.

- Нарушения чувствительности: cенсорные нарушения, парестезии, измененная чувствительность только в руке, кисти, лице или в ноге (или в различных комбинациях), наиболее часто вовлекаются рука и лицо. Обычно встречается одновременно и на той же стороне, что и гемипарез.

- Речевые нарушения: затруднения в подборе нужных слов, невнятная и нечеткая речь, трудности понимания речи окружающих (афазия), трудности письма (дисграфия) и чтения (дислексия). Смазанная и невнятная речь, нарушения произношения слов и артикуляции (дизартрия).

- Зрительные нарушения: нечеткое зрение в пределах поля зрения обоих глаз. Вовлеченное поле зрения является противоположным по отношению к стороне пораженной артерии.

- Монокулярная слепота: зрительные нарушения в одном глазу. Могут страдать все или часть поля зрения, часто эти нарушения описывают как исчезновение, побледнение, серое пятно, черное пятно в поле зрения. Страдает глаз, на стороне пораженной сонной артерии.

II. Вертебрально-базилярная система кровоснабжения (артерии: позвоночные, основная, задние мозговые):

- Головокружение: ощущение неустойчивости и вращения. Может сочетаться с нистагмом. Изолированное головокружение является частым симптомом ряда несосудистых заболеваний.

- Зрительные нарушения: нечеткое зрение справа или слева, вовлекаются оба глаза одновременно.

- Диплопия: ощущение двух изображений вместо одного. Может иметь место ощущение движения рассматриваемых предметов, нарушение движения глазных яблок в сторону (глазодвигательный парез) или несинхронное движение глазных яблок.

- Двигательные нарушения: слабость, неловкость, тяжесть или дисфункция в кисти, ноге, руке или в лице. Может вовлекаться одна половина тела или (нечасто) все четыре конечности. Лицо может вовлекаться на одной стороне, конечности на другой (альтернирующие стволовые синдромы). Дроп-атаки (внезапное падение без утраты сознания) являются частым симптомом начала паралича всех четырех конечностей без нарушения сознания.

- Нарушения чувствительности: сенсорные нарушения, парестезии. Могут вовлекаться одна половина тела или все четыре конечности. Обычно встречается одновременно с двигательными нарушениями.

- Дизартрия: смазанная и нечеткая речь, плохая артикуляция, произношение.

- Атаксия: нарушение статики, неустойчивая походка, забрасывание в сторону, дискоординация на одной стороне тела.

Вслед за подтверждением основного диагноза наиболее сложной и ответственной задачей является точная и быстрая диагностика характера инсульта (ишемический, геморрагический), так как в острый период заболевания от этого в значительной степени зависит дальнейшая тактика лечения. Наряду с тщательным неврологическим осмотром для этого необходимо детально проанализировать анамнез, ход развития ОНМК.

Для ишемического инсульта (инфаркта мозга) характерны:

- предшествующие ТИА или транзиторная монокулярная слепота;

- выявленные ранее стенокардия или симптомы ишемии нижних конечностей;

- патология сердца (нарушения ритма сердца, чаще всего в виде мерцательной аритмии, наличие искусственных клапанов сердца, ревматизм, инфекционный эндокардит, острый инфаркт миокарда, пролапс митрального клапана и др.);

- развитие во время сна, после приема горячей ванны, физического утомления, а также во время приступа мерцательной аритмии, в том числе на фоне острого инфаркта миокарда, коллапса, кровопотери;

- постепенное развитие неврологической симптоматики, в ряде случаев ее мерцание, т. е. нарастание, уменьшение и вновь нарастание клинических симптомов;

- возраст старше 50 лет;

- превалирование неврологической очаговой симптоматики над общемозговой симптоматикой.

т

Для кровоизлияния в мозг характерны:

- длительно существующая артериальная гипертония, нередко с кризовым течением;

- развитие инсульта во время эмоциональных или физических перенапряжений;

- высокое АД в первые минуты, часы после начала инсульта;

- возраст больных не является определяющим моментом, однако для инфарктов мозга более характерен старший возрастной диапазон по сравнению с кровоизлияниями;

- бурное развитие неврологической и общемозговой симптоматики, приводящей нередко уже через несколько минут к коматозному состоянию больного (особенно это характерно для кровоизлияния в ствол мозга или мозжечок, хотя изредка наблюдается и при обширных инфарктах ствола мозга в связи с закупоркой основной артерии, однако для нее типичны предвестники – расплывчатость зрения, туман перед глазами, двоение, нарушения фонации, глотания, статики и др.);

- характерный вид некоторых больных – багрово-синюшное лицо, особенно при гиперстенической конституции и при этом тошнота или неоднократная рвота;

- редкость преходящих нарушений мозгового кровообращения в анамнезе и отсутствие транзиторной монокулярной слепоты;

- выраженная общемозговая симптоматика, жалобы на головную боль в определенной области головы, предшествующие (за несколько секунд или минут) развитию очаговых неврологических симптомов.

Для субарахноидального кровоизлияния характерны:

- относительно молодой возраст больных (чаще до 50 лет);

- начало заболевания внезапное, среди полного здоровья, во время активной, особенно физической деятельности;

- первоначальным симптомом является сильнейшая головная боль, часто описываемая больными как «непереносимая», с возможной потерей сознания;

- частое развитие эмоционального возбуждения, подъема артериального давления, в последующем иногда гипертермии;

- наличие выраженного менингеального синдрома: ригидность затылочных мышц, положительные симптомы брудзинского и кернига, светобоязнь и повышенная чувствительность к шуму, нередко при отсутствии очаговой симптоматики;

- всегда – наличие крови в ликворе (люмбальная пункция).

Ни один из приведенных признаков не может с абсолютной точностью указывать на диагноз геморрагического или ишемического инсульта. Имеет значение совокупность признаков и их выраженность.

Скрининг инсульта

Скрининг инсульта представляет собой активное профилактическое выявление основных модифицируемых ФР (артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, внутрисосудистое тромбообразование, атеросклеротическое стенозы сонных артерий), в том числе и у бессимптомных пациентов.

К наиболее широко используемым диагностическим методикам, составляющим основу скрининга ОНМК в популяции, можно отнести следующие:

- контроль АД, ведение дневника АД/ЧСС, при необходимости выполнение суточного мониторирования АД;

- липидограмма;

- коагулограмма;

- уровень глюкозы в крови;

- аускультация сонных артерий;

- дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий;

- ЭКГ, при необходимости холтеровское мониторирование ЭКГ и УЗИ сердца.

Диагностика инсульта на догоспитальном этапе

Основной задачей врача общей практики на догоспитальном этапе является правильная и быстрая диагностика ОНМК, что возможно на основании уточнения жалоб, анамнеза и проведения соматического и неврологического осмотра. Точное определение характера инсульта (геморрагический или ишемический) не требуется, оно возможно только в стационаре после КТ или МРТ исследований головного мозга. Для принятия верного тактического решения по адресной госпитализации больного в региональный сосудистый центр или профильный стационар, вероятный тип ОНМК желательно определить уже на догоспитальном этапе. В частности, это необходимо при субарахноидальном кровоизлиянии (отделение нейрохирургии – неотложная эндоваскулярная эмболизация аневризмы артерии мозга) и ишемическом инсульте, который по своим характеристикам соответствует протоколу тромболитической терапии (региональный сосудистый центр – неотложное проведение внутривенного системного тромболизиса).

Предположительная диагностика ишемического или геморрагического характера инсульта возможна по совокупности определенных признаков.

Клиническая картина развития ОНМК характеризуется, как правило, внезапным (в течение минут, реже часов) возникновением очаговой (или общемозговой, а в случае субарахноидального кровоизлияния – менингеальной) симптоматики. Для правильной и своевременной диагностики инсульта семейному врачу необходимо знать и уметь выявить при неврологическом осмотре основные клинико-неврологические синдромы (очаговые, общемозговые, менингеальный), характерные для данного заболевания.

Первичная догоспитальная дифференциальная диагностика инсульта

Важной задачей на догоспитальном этапе является проведение первой дифференциальной диагностики инсульта с другими патологическими состояниями, имеющими клиническое сходство с ОНМК. К их числу относятся: гипогликемия, судорожные состояния (эпилепсия, эпилептические синдромы), черепно-мозговая травма, нейроинфекции (энцефалит, абсцесс мозга), мигрень, объёмные образования (опухоли) головного мозга, ряд психических расстройств, коматозные состояния, экзогенные и эндогенные интоксикации (метаболическая или токсическая энцефалопатия), рассеянный склероз, острая гипертоническая энцефалопатия и др.

Основной алгоритм диагностики ОНМК на догоспитальном этапе

I. При опросе и сборе анамнестических данных:

- В первую очередь установить точное время начала заболевания.

- Когда и в какой последовательности появились клинические симптомы заболевания?

- Имеются ли ФР (артериальная гипертензия, сахарный диабет, мерцательная аритмия, ИБС, уже перенесенные в прошлом ОНМК или черепно-мозговой травмы).

II. При объективном обследовании обязательны:

- Оценка общего состояния и жизненно важных функций: уровня угнетения сознания по шкале ком Глазго, проходимости дыхательных путей и дыхания, кровообращения.

- Визуальная оценка: внимательно осмотреть и пальпировать мягкие ткани головы (выявления возможной черепно-мозговой травмы), осмотреть наружные слуховые и носовые ходы (для выявления ликворо- и гематорреи).

- Измерение частоты пульса, ЧСС, АД (на двух руках), частоты дыхания, аускультация сердца и легких, термометрия.

- Электрокардиография.

- Исследование глюкозы в крови.

- Офтальмоскопия;

- При исследовании неврологического статуса необходимо: качественная оценка очаговой, общемозговой и менингеальной симптоматики с фиксацией в медицинской документации. Проявлениями нарушений могут быть изменения сознания, речи, двигательных функции (слабость в конечностях), асимметрии лица, нарушения чувствительности (онемение), судорожные синдромы и прочие симптомы.

Основные действия при оказании догоспитальной помощи больным с ОНМК

Инсульт является неотложным состоянием, поэтому все пациенты с ОНМК должны госпитализироваться в региональные сосудистые центры или специализированные отделения многопрофильных стационаров для лечения больных с инсультом.

Врач общей практики, уточнив вопросы предварительного диагноза в пользу ОНМК, должен решить дополнительно две другие задачи:

- имеются ли противопоказания для неотложной госпитализации в профильный стационар?

- имеется ли необходимость в неотложной медицинской помощи (в том числе в терапии) больному на догоспитальном этапе?

При этом семейный врач для реализации этих задач использует услуги службы скорой медицинской помощи, которая немедленно вызывается по месту нахождения пациента с ОНМК. К пациентам в критическом состоянии направляется реанимационная бригада скорой медицинской помощи.

Показания и противопоказания к госпитализации больных с ОНМК

Оптимальное время госпитализации – первые 3 – 6 часов от начала инсульта. При более поздней госпитализации значительно возрастает количество осложнений инсульта и тяжесть последующей инвалидизации больных с ОНМК. В ситуации, когда врач общей практики видит больного в течение первых 1-2 часов от начала вероятного ишемического инсульта и первоначальная оценка состояния больного подтверждает возможность проведения тромболизиса, необходима максимально быстрая доставка его в соответствующий региональный сосудистый центр.

Критерии первого (амбулаторного) этапа отбора пациентов для тромболитической терапии ишемического инсульта:

- больные в возрасте от 18 до 80 лет;

- они должны понимают обращенную речь, допустимо угнетение сознания пациентов до уровня оглушения;

- имеются «характерные» признаки инсульта: параличи конечностей или мимической мускулатуры, расстройства чувствительности, нарушения речи, походки или зрения;

- отсутствует значительное клиническое улучшение;

- симптомы инсульта развились не более 2-х часов назад.

Показания к госпитализации:

- целесообразна госпитализация всех заболевших с ОНМК, в том числе и с остро возникшими легкими очаговыми симптомами («малый инсульт»), а также с ТИА;

- пациенты с подозрением на субарахноидальное кровоизлияние подлежат срочной госпитализации в нейрохирургический стационар, даже при относительно легком течении заболевания;

- предпочтительно направлять в многопрофильные стационары с нейрохирургическими отделениями и больных с вероятными кровоизлияниями в мозг;

- обоснована перспективность для исходов инсульта госпитализация больных в первые 14 дней заболевания.

Транспортировку больных с инсультом любой степени тяжести необходимо проводить только в положении лежа, с приподнятым до угла в 30 ° головным концом, независимо от тяжести состояния больного.

Противопоказания к госпитализации

Относительные:

- критические нарушения дыхания и кровообращения до их стабилизации;

- психомоторное возбуждение и эпилептический статус до их купирования;

- терминальная кома, деменция в анамнезе с выраженной инвалидизацией до развития инсульта;

- терминальная стадия онкологических заболеваний;

Абсолютные:

- письменно подтвержденный отказ пациента или его родственников от госпитализации.

В этих случаях дальнейшая симптоматическая неотложная помощь и лечение проводятся на дому под наблюдением персонала амбулаторно-поликлинических служб. Больным с ОНМК по различным причинам оставшимся на амбулаторное лечение в течении первых суток должна быть назначена базисная, симптоматическая и нейропротективная терапия. Необходимость в их стационарном лечении в более поздние сроки в течении инсульта, может быть обусловлена присоединением соматогенных осложнений или развитием повторных эпизодов. Посещение невролога поликлиники больного инсультом должно быть не реже двух раз в неделю.

Источник