Антикоагулянт при остром инфаркте миокарда

Антикоагулянтная терапия при инфаркте миокарда. Антиаггрегантная терапия при инфаркте миокарда.Гепарин назначают при инфаркте миокарда любого типа — больным с повышением сегмента ST и без такового в следующих случаях: на ЭКГ нет зубца Q; депрессия сегмента ST; высокий риск тромботических осложнений (для их профилактики); предупреждение новой окклюзии коронарной артерии; для повышения эффективности ТЛТ; реинфаркт; ХСН; фибрилляция предсердий (ФП) и тромбоз глубоких вен голеней. Больной, которому тромболизис не проводился, должен получать внутривенно НФГ с первых часов инфаркта миокарда болюсом 60 ЕД/кг (максимально 4000 ЕД), потом со скоростью 12 ЕД/кгч (максимальная доза — 1000 ЕД/ч) или лучше НМВГ, обладающие большей биодоступностью и более длительным эффектом (дальтепарин 100 МЕ/кг подкожно 2 раза в сутки или фрагмин 120 МЕ/кг подкожно 2 раза в сутки, или надропарин 86 МЕ/кг внутривенно болюсом, потом подкожно 86 МЕ/кг 2 раза в сутки), плюс аспирин в малой дозе (0,1 г/сут) для профилактики тромбоза глубоких вен голеней (в последующем — и ТЭЛА) и формирования тромбов в ЛЖ. НМВГ не используют у больных с ИМ с повышением интервала ST, в возрасте старше 75 лет и при патологии почек. Лечение гепарином проводят 5—8 дней. Он вводится подкожно (под контролем АЧТВ, оно не должно превышать 90 с), лучше в переднюю брюшную стенку, так как она — наиболее безопасное место для введения гепарина. Если вводить его в других областях, то имеется очень большой риск попадания в мышцу и развития массивных внутримышечных гематом. Терапия малыми дозами НФГ уменьшает агрегацию тромбоцитов. В последующем переходят на антиагрегантную терапию аспирином (в суточной дозе 100 мг). Больные передним обширным инфарктом миокарда (с тромбами в полости ЛЖ, верифицированными на ЭхоКГ) имеют высокий риск мозговых эмболии и должны получать гепаринотерапию минимум еще 3 недели после ИМ (целевое MHO 2,0—3,0). При необходимости проведения длительной антикоагулянтной терапии на амбулаторном этапе (невозможность приема аспирина, наличие внутрисердечного тромба и флеботромбоза, эпизод ФП длительностью более 48 ч) назначают варфарин под контролем MHO (целевое 2,0-4,0). Если у больного возникла возвратная ишемия (ранняя постинфарктная Ст в первые дни инфаркта миокарда) вследствие повторной закупорки коронарной артерии, то опять вводятся тромболитики. В целом назначение тромболитика с аспирином — «золотой стандарт» лечения ИМ с подъемом интервала ST. Учитывая недостаточно высокую эффективность тромболитической терапии (ТЛТ), в настоящее время широко используются интервенционные методы лечения инфаркта миокарда. Так, альтернативой ТЛТ является «спасательная» ПЧКА, которая лучше (в 90%), чем ТЛТ, восстанавливает коронарный кровоток и дает мало геморрагических осложнений. ПЧКА проводят (на фоне приема аспирина и внутривенного введения НФГ) для реперфузии пораженной зоны всем больным (любого возраста): со сроком ИМ менее 12 ч (или 24 ч при сохранении симптоматики) и с типичными изменениями ЭКГ; которым противопоказана ТЛТ или она оказалась неэффективной (через 90 мин после ТЛТ нет признаков восстановления реперфузии); при наличии опытного медицинского персонала и соответствующего оборудования. ПЧКА проводится с помощью раздувающегося баллончика, в котором катетером создается давление в 5 атм, бляшка разрушается и просвет пораженной артерии механически увеличивается (но обломки бляшки могут, двигаясь дистально по току крови, вызывать микроинфаркт). При необходимости в просвет пораженной артерии ставят стент («пружинку»). Если нельзя в течение 90 мин осуществить ПЧКА, делают тромболизис. Больные инфарктом миокарда с зубцом Q и мультисосудистым поражением коронарных артерий (или Kill) или те, у кого были неэффективными ТЛТ и/или ПЧКА в течение 6 ч от начала симптоматики, должны подвергаться АКШ. – Также рекомендуем “Улучшение кровообращения зон инфаркта. Нитраты при лечении инфаркта миокарда.” Оглавление темы “Принципы лечения инфаркта миокарда. Осложнения инфаркта миокарда.”: |

Источник

Оглавление темы “Внезапная коронарная смерть (первичная остановка сердца). Инфаркт миокарда. Неотложная помощь при ИБС. Неотложная помощь при инфаркте миокарда.”:

1. Этиология ( причины ), патогенез внезапной коронарной смерти ( первичной остановки сердца ). Асистолия. Клиника внезапной оставновки сердца. Неотложная помощь при внезапной коронарной смерти.

2. Стенокардия. Стабильная стенокардия напряжения. Приступ стенокардии. Прогрессирующая стенокардия напряжения ( нестабильная стенокардия ).

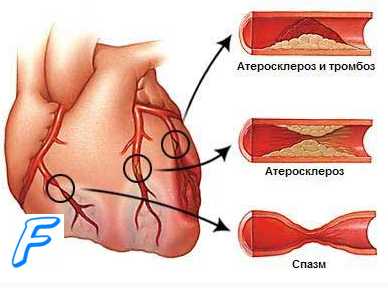

3. Спонтанная ( особая ) стенокардия ( стенокардия Принцметала ). Инфаркт миокарда. Клиника ( клиническая картина ) инфаркта миокарда. ЭКГ при инфаркте миокарда.

4. Токсико-резорбционный синдром. Дифференциальный диагноз острой ишемии миокарда ( оим, инфаркта миокарда ).

5. Неотложная помощь при ИБС. Неотложная помощь при стенокардии напряжения. Неотложная помощь при нестабильной стенокардии Принцметала.

6. Неотложная помощь при инфаркте миокарда. Принципы оказания первой помощи ( этап скорой помощи ) при инфаркте миокарда.

7. Неотложная помощь при инфаркте миокарда в стационаре. Тактика оказания первой помощи больному ОИМ ( стационарный этап лечения ). Нейролептанальгезия (НЛА).

8. Тактика проведения нейролептанальгезии (НЛА) при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Варианты динамики болевого синдрома после обезболивания при инфаркте миокарда ( ИМ ).

9. Возможные осложнения нейролептанальгезии (НЛА) при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ).

10. Терапия антикоагулянтами при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Стрептокиназа. Урокиназа.

Терапия антикоагулянтами при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Стрептокиназа. Урокиназа.

Терапия антикоагулянтами

После определения исходной свертываемости крови (на этапе скорой помощи можно не делать), больному в/в вводится 10-15 тысяч ЕД гепарина. В последующем, в течение 7—10 суток, его назначают 4—6 раз в сутки. Доза гепарина перед каждым введением подбирается так, чтобы добиться увеличения времени свертывания крови в 2—3 раза по сравнению с нормой.

Примечание. I. При терапии антикоагулянтами прямого действия, помимо определения свертываемости крови, один раз в сутки следует проводить исследование мочи на форменные элементы крови (эритроциты). Допускается умеренная микрогематурия (6—8 эритроцитов в поле зрения), а при значительной (20—30 эритроцитов в поле зрения), следует снизить суточную дозу гепарина.

2.Определение кровоточивости при использовании гепарина является неинформативным исследованием.

Тромболитическая терапия

Перед проведением данного лечения необходимо уточнить сроки начала ОИМ. Если с момента его развития прошло более 3 часов, тромболитнческая терапия не проводится из-за опасности возникновения синдрома реканализации и развития его осложнений: коллапса, сложных нарушений ритма.

Тромболитическая терапия осуществляется при помощи препаратов, активирующих фибринолиз: стрептокиназой, стрептодеказой, урокиназой и другими препаратами.

При лечении стрептокиназой в течение первых 30 мин. в/в вводят 250—300 тыс. ЕД, растворенных в изотоническом растворе хлорида натрия или глюкозы. В последующие 72 часа продолжается инфузия данного препарата со скоростью 100—150 тыс. ЕД в час. Для купирования возможных аллергических реакций с первой дозой стрептокиназы рекомендуется ввести в/в 60—90 мг преднизолона.

Стрептодеказа представляет собой иммобилизованный тромболитический фермент стрептокиназы на биосовместимом и биодеградуируемом водорастворимом декстране. После проведения биологической пробы (300 000 фибринолитических единиц (ФЕ), препарат вводится в/в струйно, в дозе 2,7 млн. ФЕ. Он действует мягче, чем стрептокиназа, его использование реже сопровождается осложнениями. Лечение стрептодеказой сочетают с гепаринотерапией.

Урокиназа — наиболее физиологичный активатор фибринолиза. После проведения биологической пробы (4400 ЕД/кг/10 мин.) вводится в/в капельно, в течение 12—72 часов с момента возникновения ОИМ, в дозе 4400 ЕД/кг/час. Применяется в сочетании с гепарином и без него. При правильно проводимом лечении про-тромбиновый индекс должен уменьшиться в 2—4 раза.

Тромболитическая терапия должна осуществляться под постоянным контролем времени свертывания крови, фибриногена, коа-гулограммы, содержания эритроцитов в моче.

При использовании активаторов фибринолиза возможно появление геморрагических осложнений; в этом случае показана их отмена и назначение эпсилон-аминокапроновой кислоты (5% раствор эпсилон-аминокапроновой кислоты 100—200 мл в/в кап.), тра-силола, протаминсульфата.

Учебное видео тромболизис при инфаркте миокарда

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

– Вернуться в оглавление раздела “Скорая помощь. Неотложные состояния.”

Источник

Экстренная помощь при ОИМ на догоспитальном этапе должна быть направлена на:

- адекватное обезболивание;

- возобновление проходимости поврежденного сосуда, предупреждение реокклюзии (повторного прекращения кровообращения);

- поддержание проходимости венечных артерий, уменьшение агрегации тромбоцитов;

- ограничение зоны ишемии, профилактику или устранение осложнений.

Что такое тромболизис и как его проводят?

Тромболизис (ТЛТ) – это процесс растворения тромба под влиянием введённого в системный кровоток фермента, который вызывает разрушение основы тромба.

Препараты для проведения ТЛТ (тканевые активаторы плазминогена) делятся на прямые (Стрептокиназа) и непрямые (Альтеплаза, Актилизе, Тенектеплаза).

Препараты для проведения ТЛТ (тканевые активаторы плазминогена) делятся на прямые (Стрептокиназа) и непрямые (Альтеплаза, Актилизе, Тенектеплаза).

В механизме действия ТАП условно выделяют 3 этапа:

- Связывание фермента с плазминогеном, который находится на фибрине (образование тройного комплекса);

- ТАП способствует проникновению плазминогена в фибрин, превращая его в плазмин;

- Образовавшийся плазмин расщепляет фибрин на мелкие фрагменты (разрушает тромб).

Существует прямая зависимость между временем начала ТЛТ и прогнозом для пациента. В методических рекомендациях Европейской ассоциации кардиологов указано на проведение тромболизиса до 12 часов от начала заболевания (далее введение препарата нецелесообразно).

Процедура ТЛТ вызывает активацию тромбоцитов, повышает концентрацию свободных мелких тромбов. Поэтому ТЛТ необходимо проводить вместе с адъювантной антитромбоцитарной терапией.

Тенектеплазу используют для ТЛТ на догоспитальном этапе. Ее вводят внутривенно болюсно (внутривенно струйно, с помощью шприца) на протяжении 10 секунд. Это ТАП III поколения, который имеет высокий профиль безопасности (низкий риск развития геморрагических и гемодинамических осложнений, аллергических реакций), не требует специфических условий хранения и просто в использовании.

Альтеплаза вводится в условиях стационара. После введения 5 тис ОД гепарина, болюсно вводят 15 мг препарата. Далее переходят на капельное введение 0,75 мг/кг на протяжении 30 минут и 0,5 мг/кг за 60 минут. Общая доза составляет 100 мг. Вся процедура проводиться на фоне непрерывной инфузии гепарина.

Альтеплаза вводится в условиях стационара. После введения 5 тис ОД гепарина, болюсно вводят 15 мг препарата. Далее переходят на капельное введение 0,75 мг/кг на протяжении 30 минут и 0,5 мг/кг за 60 минут. Общая доза составляет 100 мг. Вся процедура проводиться на фоне непрерывной инфузии гепарина.

Стрептокиназа вводится внутривенно капельно в дозировке 1,5 млн ОД разведенной на 100 мл физиологического раствора на протяжении 30-60 минут. Перед применением препарата вводят болюсно 5 тыс ОД гепарина с последующим возобновлением инфузии не ранее чем через 4 часа после окончания введения Стрептокиназы.

Согласно приказу министерства, после проведения ТЛТ пациента нужно доставить в специализированный стационар с возможностью проведения балонной ангиопластики или стентирования не позже 12 часов.

Показания к проведению

Показаниями к тромболизису при инфаркте миокарда являются:

- Длительный (более 20 минут) ангинозный приступ в первые 12 часов от его начала;

- Элевация сегмента ST на 0,1 мВ и более в двух смежных стандартных или 0,2 мВ в соседних перикардиальных отведениях ЭКГ;

- Полная блокада левой ножки пучка Гиса, которая возникла впервые в присутствии болевого синдрома.

ТЛТ показана в условиях отсутствия возможности проведения ПКВ за 90-120 минут с момента первого контакта с больным.

Тромболизис в случае инфаркта миокарда имеет право выполнять специализированная кардиологическая бригада скорой помощи укомплектована всем необходимым для купирования возможных осложнений.

Противопоказания

Абсолютные противопоказания к тромболизису при инфаркте миокарда:

- Перенесенное геморрагическое ОНМК менее 6 месяцев назад;

- ЧМТ в анамнезе, хирургическое вмешательство до 3 недель;

- Желудочно-кишечное кровотечение менее 1 месяца назад;

- Нарушения свертывающей системы крови;

- Расслаивающая аневризма аорты;

- Рефрактерная артериальная гипертензия (САТ более 200 мм.рт.ст., ДАТ выше 110 мм.рт.ст.).

Относительные противопоказания:

- ТИА менее 6 месяцев назад;

- Систематическое применение прямых антикоагулянтов;

- Беременность, первые 28 дней после родов;

- Пунктированные сосудов крупного диаметра недоступных для компрессии;

- Длительная травматическая сердечно-легочная реанимация;

- Недавняя лазеротерапия заболеваний сетчатки глазного дна;

- Печеночная недостаточность;

- Язвенная болезнь желудка в стадии обострения;

- Инфекционный эндокардит;

- Диабетическая геморрагическая ретинопатия и другие кровоизлияния в сетчатку глаза.

Врач обязан предупредить пациента обо всех возможных противопоказаниях и осложнениях процедуры. Согласие на ТЛТ пациент подтверждает письменно в протоколе проведения тромболизиса.

Возможные осложнения тромболитической терапии (встречаются не более чем у 0,7% случаев):

- Паренхиматозные кровоизлияния, кровотечение в месте введения;

- Острые нарушения ритма – фибрилляция предсердия рассматривается как показатель реканализации (восстановление кровообращения) сосуда;

- Аллергическая реакция, лихорадка.

Клинические критерии успешной реперфузии (возобновление кислородного питания) миокарда:

- Быстрая регрессия болевого синдрома;

- Проявления во время введения тромболитика реперфузионных аритмий;

- Инволюция изменений ЭКГ (приближение сегмента ST к изолинии;

- Снижение уровня кардиоспецифических биохимических маркеров некроза.

На эффективность ТЛТ влияет и время суток – реканализация происходит хуже в утренние часы. В это время имеют максимальную дневные показатели активность тромбоцитов, коагуляторных процессов, вязкости крови, вазомоторного тонуса и природного ингибирования фибринолиза.

Выводы

Тромболитическая терапия входит в перечень стандартных мероприятий при оказании помощи больным с острым коронарным синдромом на догоспитальном этапе. Использование ТЛТ в первые часы от появления симптомов ОИМ позволяет спасти пациентов с потенциально некротизированным миокардом, улучшить функцию левого желудочка и снизить показатель смертности от ОИМ. Риск ретромбоза (повторная закупорка) снижает комбинация тромболизиса с гепаринотерапией и длительным применением Аспирина.

Источник

Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава РФ, Москва

Сегодня инфаркт миокарда (ИМ) остается таким же серьезным заболеванием, как и несколько десятилетий назад. Вот только один из примеров, доказывающих тяжесть этой болезни: около 50% больных умирают до того, как успевают встретиться с врачом. Вместе с тем совершенно очевидно, что риск ИМ для жизни и здоровья стал значительно ниже. После того, как 35 лет назад были разработаны основные принципы палат интенсивного наблюдения за коронарными больными и эти палаты начали реально работать в практике здравоохранения, существенно повысилась эффективность лечения и профилактики нарушений ритма и проводимости сердца больных ИМ и снизилась госпитальная летальность. В 70-е годы она составляла более 20%, однако в последние 15 лет, после того как была доказана роль тромбоза в патогенезе острого ИМ и показано благоприятное влияние тромболитической терапии, в целом ряде клиник летальность сократилась в 2 раза и более. Надо сказать, что основные принципы и рекомендации по лечению острого ИМ, впрочем, как и для большинства других серьезных патологий, основываются не только на опыте и знаниях отдельных клиник, направлений, школ, но и на результатах крупных многоцентровых исследований, подчас проводящихся одновременно во многих сотнях больниц в разных странах мира. Конечно, это позволяет врачу в стандартных клинических ситуациях быстрее находить правильное решение.

Основными задачами лечения острого ИМ можно назвать следующие: купирование болевого приступа, ограничение размеров первичного очага поражения миокарда и, наконец, профилактика и лечение осложнений. Типичный ангинозный приступ, развивающийся у подавляющего числа больных при ИМ, связан с ишемией миокарда и продолжается до тех пор, пока не происходит некроз тех кардимиоцитов, которые должны погибнуть. Одним из доказательств именно этого происхождения боли служит быстрое ее исчезновение, при восстановлении коронарного кровотока (например, на фоне тромболитической терапии).

Купирование болевого приступа

Сама по себе боль, воздействуя на симпатическую нервную систему, может существенно увеличивать частоту сердечных сокращений, артериальное давление (АД), а также работу сердца. Именно эти факторы обусловливают необходимость как можно быстрее купировать болевой приступ. Целесообразно дать больному нитроглицерин под язык. Это может ослабить боль в том случае, если больной не получал ранее нитроглицерин в связи с этим приступом. Нитроглицерин может быть в форме таблеток или аэрозоля. Не нужно прибегать к его применению при систолическом АД ниже 90 мм рт.ст.

Во всем мире для купирования болевого приступа используются морфин который вводят внутривенно дробно от 2 до 5 мг каждые 5–30 мин по необходимости до полного (по возможности) купирования боли. Максимальная доза составляет 2–3 мг на 1 кг массы тела больного. Внутримышечного введения морфина следует избегать, так как результат в этом случае непредсказуем. Побочные действия крайне редки (в основном, это гипотония, брадикардия) и довольно легко купируются путем придания ногам возвышенного положения, введения атропина, иногда плазмозамещающей жидкости. У пожилых людей нечасто встречается угнетение дыхательного центра, поэтому у них морфин следует вводить в уменьшенной (даже половинной) дозе и с осторожностью. Антагонистом морфина является налоксон, который также вводят внутривенно, он снимает все побочные явления, в том числе угнетение дыхания, вызванное опиатами. Не исключается применение и других наркотических анальгетиков, например промедола и иных препаратов этого ряда. Предположение о том, что нейролептанальгезия (сочетание фентанила и дроперидола) обладает рядом преимуществ, не получило клинического подтверждения. Попытки замены морфина комбинацией ненаркотических анальгетиков и нейролептиков в этой ситуации неоправданны.

Тромболетическая терапия

Основным патогенетическим методом лечения ИМ является восстановление проходимости окклюзированной коронарной артерии. Чаще всего для достижения этого используют либо тромболитическую терапию, либо механическое разрушение тромба при транслюминальной коронарной ангиопластике. Для большинства клиник нашей страны наиболее реалистично сегодня применение первого способа.

Процесс некроза развивается у человека крайне быстро и в основном заканчивается, как правило, уже через 6–12 ч от начала ангинозного приступа, поэтому чем быстрее и полноценнее удается восстановить кровоток по тромбированной артерии, тем более сохранной будет функциональная способность миокарда левого желудочка и в конечном итоге меньше летальность. Оптимальным считается начало введения тромболитических препаратов через 2–4 ч от начала болезни. Успех лечения будет большим, если удастся сократить промежуток времени до начала тромболитической терапии, что может быть осуществлено двумя путями: первый – раннее выявление и госпитализация больных в стационар и быстрое принятие решения о соответствующем лечении, второй – начало терапии на догоспитальном этапе. В наших исследованиях показано, что начало тромболитической терапии на догоспитальном этапе позволяет добиться выигрыша во времени, в среднем около 2,5 ч. Такой способ тромболитической терапии, если он проводится врачами специализированной бригады кардиологической помощи, является относительно безопасным. При отсутствии противопоказаний тромболитическую терапию целесообразно проводить всем больным в первые 12 ч болезни. Эффективность тромболитической терапии выше (снижение летальности на 42–47%), если она начата в течение 1-го часа болезни. При сроках более 12 ч применение тромболитических препаратов проблематично и должно решаться с учетом реальной клинической ситуации. Особенно показана тромболитическая терапия пожилым людям, пациентам с передним ИМ, а также в тех случаях, когда ее начинают достаточно рано. Обязательное условие для начала тромболитической терапии – наличие элеваций сегмента ST на ЭКГ или признаков блокады ножек пучка Гиса. Тромболитическая терапия не показана, если элевации сегмента ST отсутствуют, независимо от того, как выглядит конечная фаза QRS на ЭКГ – депрессии, отрицательные Т или отсутствие каких-либо изменений. Раннее начало терапии тромболитиками позволяет спасти до 30 больных из 1000 леченых.

Сегодня основным путем введения тромболитических препаратов является внутривенный. Все используемые препараты, тромболитики первого поколения, такие как стрептокиназа (1 500 000 ЕД в течение 1 ч) – урокиназа (3 000 000 ЕД в течение 1 ч), второго поколения – тканевой активатор плазминогена (100 мг болюсом плюс инфузия), проурокиназа (80 мг болюсос плюс инфузия 1 ч) – являются высокоэффективными тромболитиками.

Риск терапии тромболитиками общеизвестен – это возникновение кровотечений, из наиболее опасных – кровоизлияние в мозг. Частота геморрагических осложнений невелика, например количество инсультов при применении стрептокиназы не превышает 0,5%, а при использовании тканевого активатора плазминогена – 0,7–0,8%. Как правило, в случае серьезных геморрагий вводят свежезамороженную плазму и, конечно, прекращают введение тромболитика. Стрептокиназа может вызывать аллергические реакции, которые, как правило, удается предотвратить профилактическим введением кортикостероидов – преднизолона или гидрокортизона. Другое осложнение – гипотония, которая чаще наблюдается при использовании препаратов, созданных на основе стрептокиназы, нередко она сопровождается брадикардией. Обычно это осложнение удается купировать после прекращения инфузии тромболитика и введения атропина и адреналина, иногда требуется применение плазмозаменителей и инотропных средств. Сегодня абсолютными противопоказаниями к тромболитической терапии считаются подозрение на расслоение аорты, активное кровотечение и предшествующий геморрагический инсульт.

В среднем тромболитические препараты получает всего лишь одна треть больных ИМ, а в нашей стране эта цифра существенно ниже. Тромболитики не вводят в основном в связи с поздним поступлением больных, наличием противопоказаний или неопределенностью изменений на ЭКГ. Летальность среди больных, не получающих тромболитики, остается по-прежнему высокой и составляет от 15 до 30%.

b–адреноблокаторы

В 1-е сутки после ИМ повышается симпатическая активность, поэтому использование b-адреноблокаторов, которые снижают потребление кислорода миокардом, уменьшают работу сердца и напряжение стенки желудочка, стало обоснованием их применения у этой категории больных. Ряд крупных многоцентровых исследований, в которых изучалась эффективность внутривенного введения b-блокаторов в 1-е сутки ИМ, показал, что они снижают летальность за 1-ю неделю примерно на 13–15%. Эффект несколько выше, если лечение начинается в первые часы болезни, и отсутствует, если использовать эти препараты со 2–3-го дня заболевания. b-блокаторы уменьшают и количество повторных инфарктов в среднем на 15–18%. Механизм влияния b-блокаторов на летальность – это уменьшение случаев фибрилляции желудочков и разрывов сердца.

Лечение b-блокаторами начинают с внутривенного введения (метопролол, атенолол, пропранолол) – 2–3 раза или столько, сколько потребуется, чтобы оптимально снизить частоту сердечных сокращений. В последующем переходят на прием препаратов внутрь: метопролол 50 мг каждые 6 ч в первые 2 сут, атенолол по 50 мг каждые 12 ч в течение суток, а затем подбирают дозу индивидуально для каждого больного. Основные показания к применению b-блокаторов – признаки симпатической гиперактивности, такие как тахикардия при отсутствии признаков сердечной недостаточности, гипертония, болевой синдром, наличие ишемии миокарда. b-Блокаторы, несмотря на наличие противопоказаний к их применению, например брадикардии (число сердечных сокращений меньше 50 в 1 мин), гипотонии (систолическое АД ниже 100 мм рт.ст.), наличие блокад сердца и отека легких, а также бронхоспазма, применяются тем не менее у подавляющего числа больных ИМ. Однако способность препаратов уменьшать летальность не распространяется на группу b-блокаторов с собственной симпатомиметической активностью. Если больной начал лечиться b-блокаторами, прием препарата следует продолжать до тех пор, пока не появятся серьезные противопоказания.

Применение антиагрегантов и антикоагулянтов

Применение при остром ИМ дезагрегантов, в частности ацетилсалициловой кислоты, способствует уменьшению тромбоза, причем максимальный эффект препарата достигается достаточно быстро после приема первоначальной дозы 300 мг и стабильно поддерживается при ежедневном приеме ацетилсалициловой кислоты в небольших дозах – от 100 до 250 мг/сут. При исследованиях, проведенных у многих тысяч больных оказалось, что применение ацетилсалициловой кислоты снижает 35-дневную летальность на 23%. Противопоказана ацетилсалициловая кислота при обострении язвенной болезни, при его непереносимости, а также при бронхиальной астме, провоцируемой этим препаратом. Длительное применение препарата существенно снижает частоту повторныех инфарктов – до 25%, поэтому прием ацетилсалициловой кислоты рекомендуется на неопределенно долгое время.

Еще одна группа препаратов, воздействующих на тромбоциты, это блокаторы гликопротеина IIВ/IIIА тромбоцитов. В настоящее время известна и доказана эффективность применения двух представителей данного класса – это абсиксимаб и тирофебан. По механизму действия эти препараты выгодно отличаются от ацетилсалициловой кислоты, так как блокируют большинство известных путей активации тромбоцитов. Препараты препятствуют образованию первичного тромбоцитарного тромба, причем действие их иногда бывает достаточно продолжительным – до полугода. Мировой опыт пока еще невелик, в нашей стране работа с этими препаратами только начинается. Из антитромботических препаратов по-прежнему широко используется антикоагулянт гепарин, который в основном назначают для профилактики повторных инфарктов, для предупреждения тромбозов и тромбоэмболий. Схемы и дозы введения его хорошо известны. Дозу подбирают так, чтобы частичное тромбопластиновое время увеличилось в 2 раза по сравнению с нормой. Средняя доза – это 1000 ЕД/ч в течение 2–3 дней, подкожное введение гепарина рекомендуется при медленной активизации пациентов.

В настоящее время имеются данные об использовании низкомолекулярных гепаринов, в частности эноксипарина и фрагмина. Основные их преимущества состоят в том, что они фактически не требуют лабораторного контроля за показателями свертываемости крови и специальной аппаратуры, например инфузионных насосов, для их введения, а главное – они существенно эффективнее чем нефракционированные гепарины. Не потеряло своей значимости применение непрямых антикоагулянтов, особенно при венозных тромбозах, выраженной сердечной недостаточности, наличии тромба в левом желудочке.

Антагонисты кальция

В качестве стандартной терапии ИМ антагонисты кальция в настоящее время фактически не используются, так как не оказывают благоприятного влияния на прогноз, а применение их с научной точки зрения малообоснованно.

Нитраты

Внутривенное введение нитратов при ИМ в первые 12 ч заболевания уменьшает размер очага некроза, влияет на основные осложнения ИМ, включая летальные исходы и частоту развития кардиогенного шока. Применение их снижает летальность до 30% в первые 7 дней болезни, это наиболее очевидно при инфарктах передней локализации. Прием нитратов внутрь начиная с 1-х суток заболевания не приводит ни к улучшению, ни к ухудшению прогноза к 30-му дню болезни. Внутривенное введение нитратов должно быть стандартной терапией для всех пациентов, поступивших в первые часы болезни, с передним ИМ и систолическим АД выше 100 мм рт.ст. Начинают введение нитроглицерина с невысокой скоростью, например 5 мкг/мин, постепенно увеличивают ее, достигая уменьшения систолического давления на 15 мм рт.ст. У больных с артериальной гипертонией снижение АД возможно до 130–140 мм рт.ст. Как правило, терапию нитратами проводят в течение 24 ч, если не появляется необходимости продолжения этой терапии, в частности при сохраняющихся болях, связанных с ишемией миокарда, или признаках сердечной недостаточности.

Ингибиторы АПФ

В последнее десятилетие в лечении больных ИМ прочно заняла свое место большая группа ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ). Это в первую очередь определяется тем, что данные препараты способны приостанавливать расширение, дилатацию левого желудочка, истончение миокарда, т.е. воздействовать на процессы, приводящие к ремоделированию миокарда левого желудочка и сопровождающиеся серьезным ухудшением сократительной функции миокарда и прогноза. Как правило, лечение иАПФ начинают через 24–48 ч от момента развития ИМ, чтобы снизить вероятность артериальной гипертонии. В зависимости от исходно нарушенной функции левого желудочка терапия может продолжаться от нескольких месяцев до многих лет. Установлено, что лечение каптоприлом в дозе 150 мг/сут у пациентов без клинических признаков недостаточности кровообращения, но при наличии фракции выброса ниже 40% существенно улучшало прогноз. В группе леченых смертность была ниже на 19%, на 22% было меньше случаев сердечной недостаточности, требовавшей лечения в условиях стационара. Таким образом, АПФ (каптоприл 150 мг/сут, рамиприл 10 мг/сут, лизиноприл 10 мг/сут и др.) целесообразно назначать большинству больных ИМ, независимо от его локализации и наличия или отсутствия сердечной недостаточности. Однако эта терапия более эффективна при сочетании клинических признаков сердечной недостаточности и данных инструментальных исследований (низкая фракция выброса). В этом случае риск летального исхода снижается на 27%, т.е. это предотвращает смертельные исходы у каждых 40 из 1000 леченых больных в течение года.

Уже во время пребывания больного в стационаре целесообразно детально исследовать его липидный спектр. Сам по себе острый ИМ несколько уменьшает содержание свободного холестерина в крови. При наличии данных о существенных изменениях этого показателя, например при уровне общего холестерина выше 5,5 ммоль/л, целесообразно рекомендовать больному не только гиполипидемическую диету, но и прием препаратов, в первую очередь статинов.

Таким образом, в настоящее время врач располагает значительным арсеналом средств, позволяющих помочь больному ИМ и свести к минимуму риск возникновения осложнений. Конечно, основной путь достижения этой цели – применение тромболитических препаратов, но вместе с тем использование b-блокаторов, аспирина, АПФ и нитратов может существенным образом повлиять на прогноз и исход заболевания.

Эналаприл:

Эднит

(Gedeon Richter)

Энап

(KRKA)

Основные задачи лечения острого инфаркта миокарда: 1) купирование болевого приступа 2) ограничение размеров первичного очага поражения миокарда 3)профилактика и лечение осложнений

При отсутствии противопоказаний тромболитическую терапию целесообразно проводить всем больным в первые 12 ч болезни

Внутривенное введение нитратов должно быть терапией для всех пациентов с передним инфарктом миокарда и систолическим АД выше 100 мм рт.ст.

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

Источник